私たちの生活に欠かせない、電子マネーやネット銀行、ネット証券、ネットショッピングでたまるポイント、それに仮想通貨。こうした現金や不動産とは異なりデジタルの形で保管され、スマートフォンやパソコン上で管理する資産は「デジタル資産」と呼ばれています。実体のないデジタル資産は持ち主が亡くなると「遺産」になりますが、その相続方法などについて理解が進んでいるとは言い難いのが現状です。

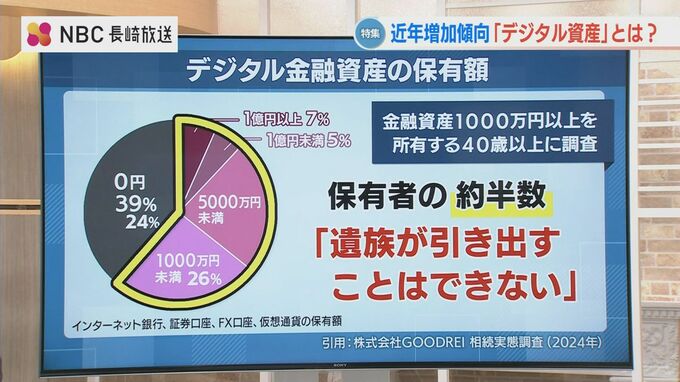

デジタル遺品整理などを行うGOODREIによると、1千万円以上の金融資産をもつ40歳以上の世代のおよそ6割がデジタル資産を持っています。にも関わらず、その半数が遺族による引き出しができないと考えているということです。(調査内容)インターネット銀行、証券口座、FX口座、仮想通貨の保有額

デジタル遺産、対策法は?

デジタル遺産の相続に関わった場合、どうすれば良いのか?現金や不動産との違いなどについて弁護士に話を聞きました。

原法律事務所 原章夫 弁護士

「いろんな通知、やり取りもWEB上あるいはメールなので、『一切紙がない』というのが一番把握が難しいですね。『こういうものがある』と家族の方、あるいは友人知人の方に言っていればわかるんですけど、それがないと探し出すのが難しいというのが、一番の問題だと思います」

実体がない「デジタル遺産」。本人が他界してしまうと、残された家族では存在がつかみにくく、さらにIDやパスワードの問題もあります。手続きが煩雑で、相続税の申告期限を過ぎると場合によっては加算税や延滞税という税負担が増える可能性があります。街の人はー

40代男性:

「親もPayPayとかファミペイとか使ってますけど(相続の話は)やっていないですね。不動産とか預金だとか今までの既存のものばかりやってたなと」

30代女性:

「私はひとり身なので何かあったら困るので姉に分かるように積立の手続きとかもわかるように書類に残してこういうふうに手続きするんだよってのは残してます」

60代男性:

「ネットで取引してる株とか私が亡くなったらたぶん誰も知らない。わからないでそのまま眠っちゃう可能性ありますね」

デジタル資産の相続について、弁護士に様々な相談が寄せられています。

北川綜合法律事務所 北川祥一 弁護士

「相続のご相談の中で、最近は亡くなった方のパソコンやスマートフォンの中を見たいという話があります。パスワードのロックがかかっていた場合、『どうやって調べるか』という相談やロックが解除できている方で、『暗号資産のアプリが何個かある。これはそもそも相続できるか?相続手続きはどうしたらいいのか?』というようなご相談はあります」

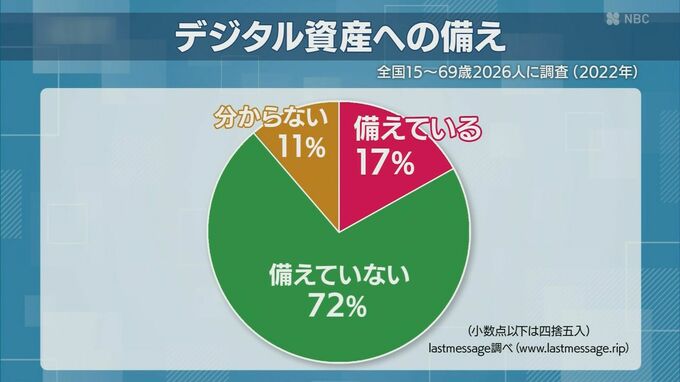

ネット遺言サービスを運営する会社が全国の男女およそ2千人を対象に行った意識調査によると、デジタル資産について万一の際に遺族を困らせないよう備えている人はわずか17%に留まっています。

デジタル遺産、相続対策は「紙で残す」

では、デジタル遺産の相続にはどんな準備が必要なのでしょうか?

原総合法律事務所 原章夫 弁護士

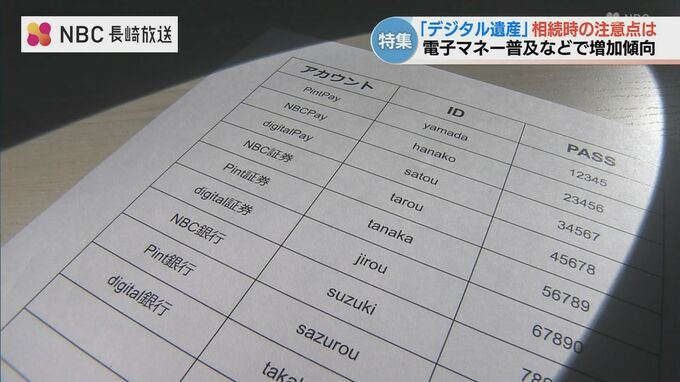

「皆さんパソコンなどにデータとして保管されている。できればそれを定期的に打ち出して、アカウント、ID、パスワードの情報を残しておくことが重要だと思います」

今すぐできることは『手がかりを紙で残すこと』。相続人がデジタル遺産の存在に気づけるよう備えることが重要です。