台風14号への警戒を

台風14号の接近で、気象庁は鹿児島県と宮崎県に「特別警報」を発表するなど、厳重な警戒を呼びかけています。

台風14号は、今から約63年前の1959年9月26日に東海地方を直撃した「伊勢湾台風」並みの勢力で鹿児島県や九州南部に接近・上陸する恐れがあります。

気象庁は、これまでに経験したことのないような暴風や高波、高潮のおそれがあるとして、最大級の警戒を呼び掛けています。

929ヘクトパスカルで上陸した伊勢湾台風

伊勢湾台風の死者は5098人。その後、災害対策基本法の制定や全国の堤防を整備する契機となるなど「日本の防災の出発点」になりましたが、60年以上が経過して体験者も減り、その記憶も薄れつつあるのが現状です。

そこで、2019年、CBCテレビは白黒のフィルム映像を最先端のAI技術によってカラー化することで、体験者には鮮明な記憶を呼び覚ましてもらい、若い世代には「本当にあった現実」として実感してもらおうと考えました。

訴えたいのは「備え」の重要性です。

60年間、伊勢湾台風を伝えてきたモノクロの映像。あの夜がいかに恐ろしく、復旧が、いかに大変だったかを伝える、貴重な記録です。

名古屋市内の最大瞬間風速は45.7メートル。ソテツの葉の緑がちぎれそうなほどなびいています。バス停にしがみつく女性も。横転したオート三輪のライトからは黄色い光の筋が。

そして翌日の朝、体験者の言葉通り、抜けるような青空が広がっていました。

高潮で破壊された線路。

四日市市の海岸に座礁した貨物船。撤去には2か月半もかかりました。

川沿いにぽつぽつと残る家。ここは高潮で堤防が決壊した現場です。

伊勢湾台風では、あわせて220箇所、総延長33キロで堤防が切れ、実に3万ヘクタールという途方もない面積が水に浸かりました。

この年、豊作と言われた稲も濁水の下に。

安置所が足りず、テントの下に横たえられた遺体。こうした場所で遺族との対面を果たしました。河原で荼毘に付される事も。大勢の人がここでお骨を拾ったといいます。

1400人以上が亡くなった名古屋市南区。比較することでそこに何があったのかがよりわかります。

名古屋港の貯木場から流れ出した膨大な数のラワン材が住宅を破壊。この木材の特徴である、表面の薄茶色も再現されています。

台風が去って10日ほどでようやく水が引いた南区の浜田学区。あとに残されたのが犠牲者のたくさんの長靴でした。

ここでは避難中の群衆を高潮が襲い、300人以上が犠牲に。流れ着いた靴を一箇所に集め、多くの人々が手を合わせるようになったこの場所は、いつしか「くつ塚」と呼ばれるようになりました。

CBCテレビ 2019年12月30日放送「伊勢湾台風60年 色と記憶」より(第61回科学技術映像祭 文部科学大臣賞受賞)

濁水の災害地の記録

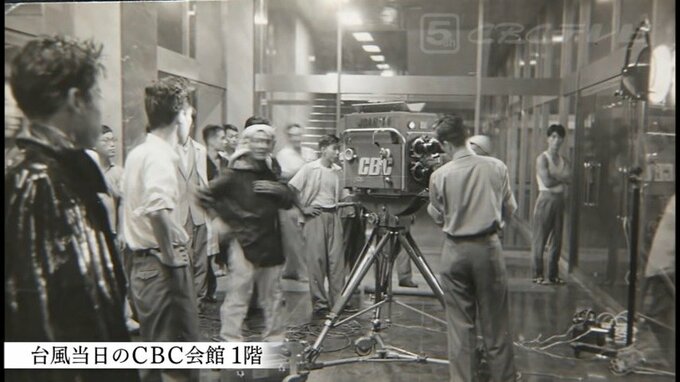

伊勢湾台風上陸の夜、名古屋市中区のCBC社内にいた記者の一人が、後日、当時の状況を振り返った取材記があります。

突然の出来事であった。

3階東側の窓ガラスがものすごい音と共に割れ、風と雨がごうごうと吠えたてて襲って来た。

デスクの上にあった夜10時のラジオニュース原稿が吹っ飛び、紙が舞う。

ようやく拾い集めてアナウンサーがスタジオに飛び込んだが、10分間の原稿が4分しかなかった。

容赦なく吹き込む風雨を、大道具を立てかけて懸命に防ぐ。

社内で体験した瞬間最大風速46mである。

巨大な台風に飲み込まれて情報網が完全に麻痺し、被害の実態が分かり始めたのは夜が明けてからであった。

(中略)

赤ちゃんが生まれそうな女性の手助けをした記者、家族への安否の連絡を頼まれたカメラマンなど、取材活動がそのまま救援活動につながっていた。

不眠不休、飲まず食わずで取材を続けるなど、まるで戦場のような毎日だった。(原文のまま)