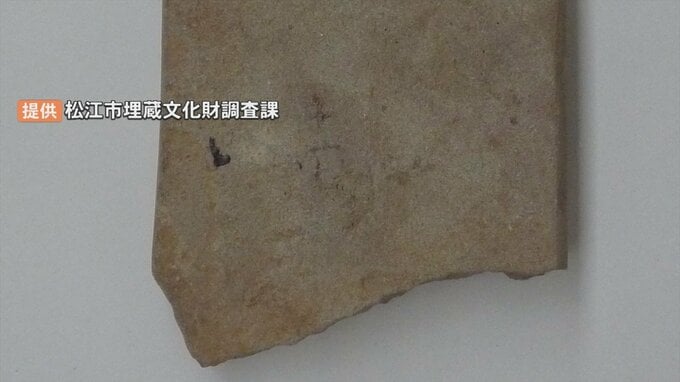

1997年に島根県松江市の田和山遺跡で出土した、弥生時代中期の「すずり」とされる石。

表面に黒い線があり、日本最古の文字の可能性があるとされていましたが、松江市からの依頼を受けて、奈良県立橿原考古学研究所の所員などが分析した結果、「油性ペンの汚れ」だったとの結論が出たことが分かりました。

松江市埋蔵文化財調査課は、石自体は弥生時代中期の「すずり」であり、石の価値は変わらないとしています。

2020年に、国内最古の文字の可能性があると発表した福岡市埋蔵文化財センターの久住猛雄さんは、BSSの取材に対し次のように答えました。

福岡市埋蔵文化財センター 文化財主事 久住猛雄さん

「正直「まさか」と思いました。「風化でかすれたような文字」に見えたため、私を含めて実見した多くの専門家が「古い文字」と判断していました。

しかしながらこれは科学的検証であり、私からの直接反論は難しく、その分析結果が確定的となれば、この資料の「弥生時代の文字」説は撤回し、それを前提とする論も大きく修正する必要があります。しかしこれも学問の発展の上で仕方ないことでしょう。

ただし、このことをもって「板石硯」論は否定されません。

この石製品は、使用痕や形態、側面整形などから「板石硯」と考えていますし、「板石硯」登場以降(弥生時代中期以降)の「文字使用」の可能性は十分にあり、今後、弥生時代の文字資料が発見される可能性はあると考えています。

もう一つ重要なことは、どのような経緯で出土品にこのような「文字」状痕跡が生じたかについては、松江市による責任ある調査と検証が必要だろうとも考えています」

注目の記事

「拒否という選択肢がなくなり…」13歳から6年間の性被害 部活コーチに支配された「魂の殺人」の実態

「なくしたくないし、撮り続けたい」日本一標高が高い鉄道 中学生が写真で魅力を伝える 赤字路線のJR小海線

20代の需要が4倍に!なぜ今「漢方」が選ばれるのか?ニキビやストレスに…SNSで人気広がるも専門医は “自己判断”への警鐘鳴らす

「大変なことがたくさんある。それでも足を止めない」 登山YouTuber かほさん 山にハマったきっかけは“仕事で居眠り”

"全国制覇” と "医学部合格" 文武両道二つの夢を目指す「夢を現実に」周囲の支え力に努力続ける17歳 聖和学園高校女子サッカー部キャプテン・佐野美尋さん

今後10年で50~100大学が募集停止!? 「短大はさらに影響大」どうなる大学の”2026年問題” 進学者減少で大学の生き残り策は