毎年10月7・8・9日の3日間行われる「長崎くんち」。コロナ禍で3年間の休止を挟み、10年ぶりの出演となることしの7か町、本番までの稽古の様子をシリーズで紹介します。「第三番」は本踊りを奉納する万才町。踊子だけでなく、自治会長も住民も総出で踊ります。

♪明治五年に萬歳町となり今に至っております~

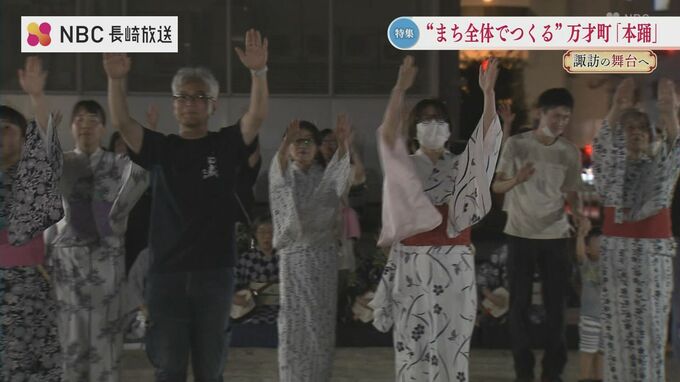

万才町が奉納するのは本踊「祭祝萬歳町(まつりをいわうまんざいまち)」。「みんなで踊ろう」をコンセプトに今回、曲と振り付けを一新しました。

♪紙鳶揚(はたあ)げするなら 金比羅 風頭

♪古いお宮を若宮と さても見事な 竹ん芸

長崎の四季を追ってくんちに至るまでの物語です。

国道34号を中心に官公庁やオフィスビル、マンションなどが建ち並ぶ万才町。長崎町立て6町の一つで島原町と称される町でしたが、明治5年に明治天皇の長崎行幸を記念して「萬歳町」と改称されました。

過去のくんちでも長崎の民謡などをアレンジした独自の曲で観客との一体感を演出してきました。

ことしは初めて、子どもの踊子に男子が加わります。稽古はまず、基本的な所作の確認から。

花柳寿々初師匠「胸張って」「前の人の頭の後ろを見る」「ばらばらね」

大人の踊子は5人。そのうちの一人、中学1年生の綾部美希さんは3歳で出演した前回に続いて2回目の出演です。

綾部美希さん:

「(10年前のことは)あまり覚えてなくて、でも、楽しかったり、みんなが優しかったりしたことは覚えています。大人の(踊子)になったらと思ったら、より緊張して、ちょっと不安でした」

7月下旬、諏訪神社での初めての場所踏みです。

立ち位置や足元の感覚を確かめつつ、周りからの見え方も意識しながら踊ります。

花柳寿々初師匠「こう、手を挙げて、いち、に、さん」

綾部美希さん:

「前の人との距離感が難しかったです、(足元は)でこぼこしているので、引っかからずに躓かずにできたらなと思います」

先月下旬。本番まで1か月半を切りましたが、なかなか全員の動きが揃いません。

花柳寿々初師匠:

「みんな歌ってない、歌ってないから揃わない、唄を覚えてない」「唐八景より風頭、ほら」

「自分たちの目の中に風景が見えるように、そうすると、見てくださる方もその風景が見えてくるから、それを言っているんですけど、なかなかね、景色まではでてきません」

日本舞踊の経験がない綾部さん。稽古以外の時間も動画を見ながら一人で練習しています。

特に力を入れているのが、扇子の中心部を持って回す「要返(かなめがえ)し」の動きです。本番まで1か月となったこの日。特訓の成果を日本舞踊の経験があるほかの踊り子に見てもらいます。

「はい、いいよ、スムーズ」

踊子・本庄ひかるさん:

「かなり特訓したんじゃないですか?この前よりもさらに良くなってると思う」

5人の息も徐々に合うようになってきました。ですが寿々初師匠が気をゆるめることはありません。

花柳寿々初師匠:「来月のきょうはもう始まってるのよね」

綾部美希さん:

「一か月ってあっという間だし、たくさん練習してみんなと(踊りを)合わせたいです」

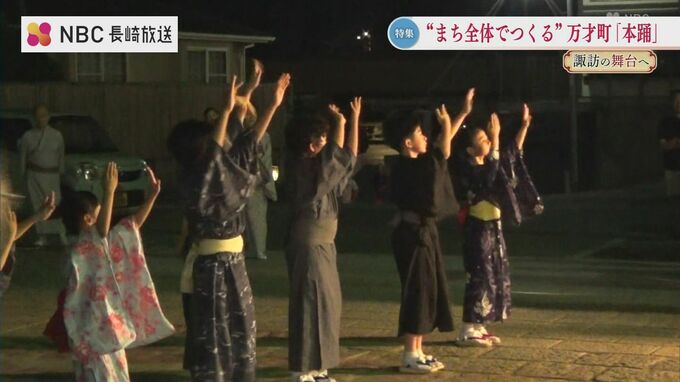

まちのみんなでつくる万才町の本踊。

所望踊りには町の役員や住民たちも参加します。

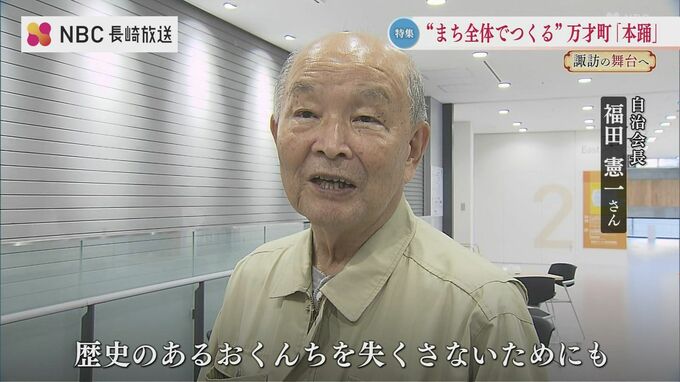

福田憲一自治会長:

「歴史のあるおくんちをなくさないためにも(町)全部でやっていかないといけない」

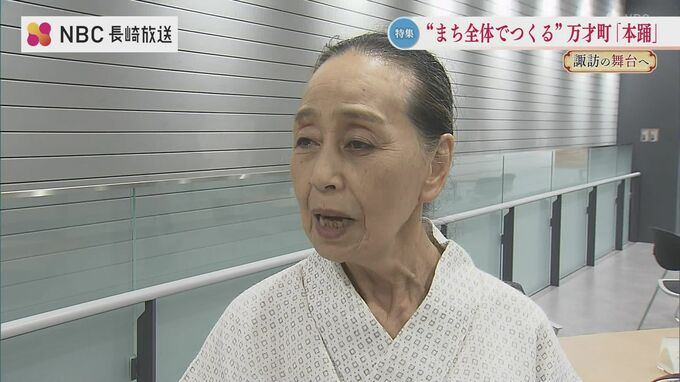

寿々初師匠:

「町全体がこの諏訪の奉納に参加しているんだな、神様への奉納に参加しているんだなと(見ている人に)思ってもらえたら」

長崎の景色と未来が見ている人にまで伝わる本踊を目指します。