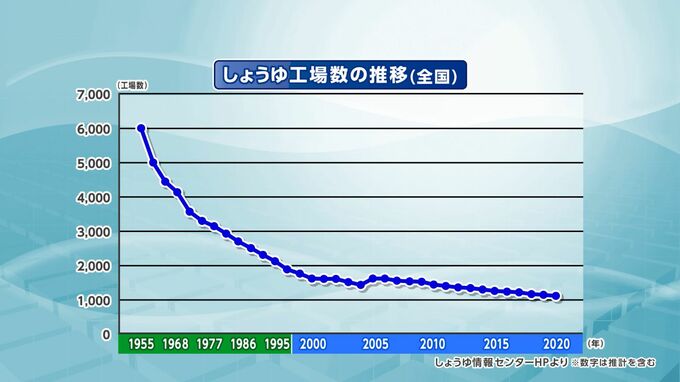

■「町の醤油屋さん」は全国で8割が姿を消した その理由は

1955年(昭和30年)には、全国で6000ほどあったと推計される醤油の製造元。しかし減少の一途を辿り、2020年には1100軒ほどに。8割が姿を消しました。

背景には、大型のスーパーマーケットなどで買い物をする人が増え、そこで販売される大手メーカーの醤油の寡占状態が進んだことがあるといいます。

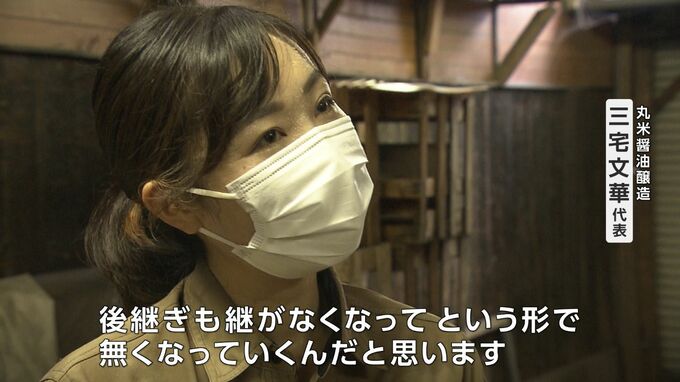

(丸米醤油醸造 三宅 文華 代表)

「食材を買いに行くついでに、醤油も一緒に買って帰る方が多いので、『地元の小さい醤油屋』はだんだん規模が小さくなって、後継ぎも継がなくなってという形で無くなっていくんだと思います」

■丸米醤油製造は「7つの老舗醤油蔵の味」を受け継ぎ、残していく

職人が長年かけて築き上げてきた、風味豊かで優しい味…常連客からは「店はたたんでも製造を続けてほしい」という声が相次ぎました。

愛されてきた味を残したいと、丸米醤油醸造では今後も「移動販売」という形で、川野屋ブランドを守っていくことを決めました。

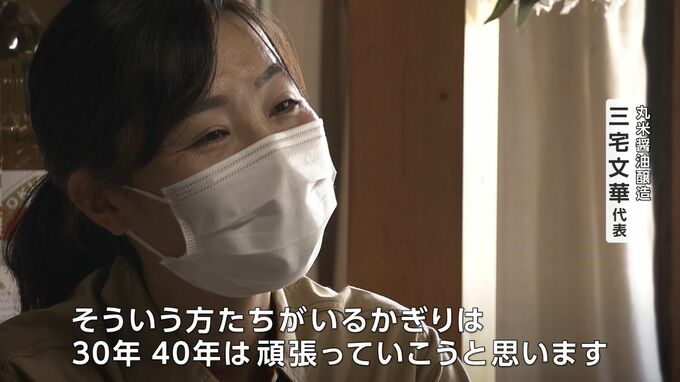

(丸米醤油醸造 三宅 文華 代表)

「『昔からずっとこれだから。これ以外だと使えない』という風に…『頑張ってよ』というふうにお客さんも言って下さるので、そういう方たちがいらっしゃる限りは、私が30年、40年は頑張っていこうと思います」

今後も残ることになった老舗・川野屋の味…一方で、多くの人の懸命な思いで支えられてきた伝統ある醤油蔵は、きょう長い歴史に幕を下ろしました。

(スタジオ)

9月からの移動販売は、川野屋商店から500メートルほどまっすぐ西に行った北区撫川の駐車場で毎週金曜日の10時から12時に行われるということです。岡山でもどんどん醤油蔵が減る中、丸米醤油店醸造では「家庭の味を守りたい」と、これまでに7軒の醤油蔵の味を再現し販売しています。