家庭の味の決め手となる調味料、中でも「醤油」は、代々同じ銘柄を使ってきたという家庭も多くあります。一方で、かつて国内に多く存在した製造工場は、減少の一途を辿っています。

岡山市北区で、明治時代から続く醤油蔵がきょう(8月31日)、その歴史に幕を下ろしました。

■さようなら 築100年以上の醤油蔵

「ここの蔵がもう崩れてきて、物置き状態になっているんですけど…」

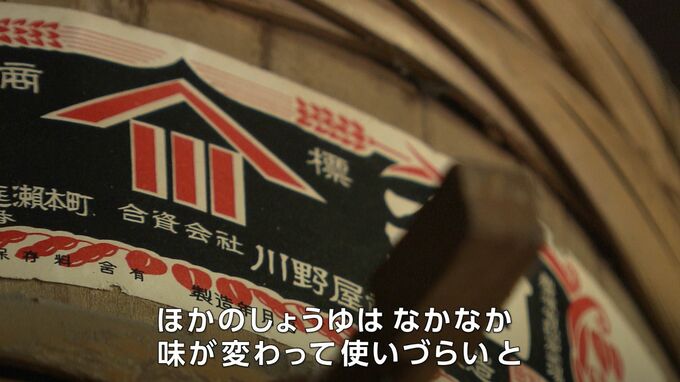

高く伸びた煙突。趣ある街並みにたたずむ築100年以上の醤油蔵では、明治時代後期から醤油や味噌が造られてきました。

岡山市北区庭瀬の川野屋商店です。

「これは濃い口醤油。まろやかで何にでも使いやすい」

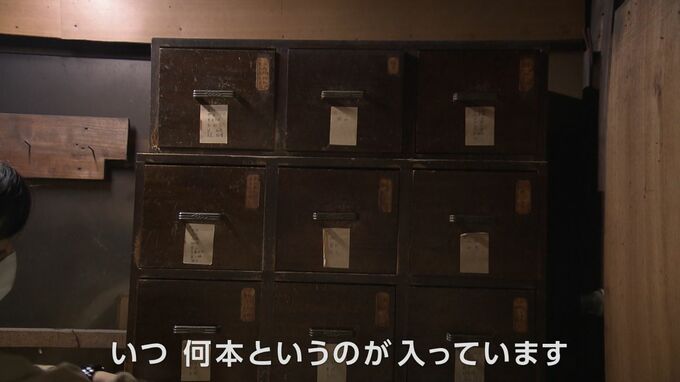

「いつ、何本というのが入っています。納品書ですね。1000件ぐらいはこの中に入っていると思います、もっとあるかもしれない」

■明治時代から続く醤油蔵で 10年近く醤油が造られていない訳

この数年ほぼ毎日、店に醤油を運んできたのは、川野屋商店の従業員ではありません。もうこの蔵では醤油は造られていないのです。

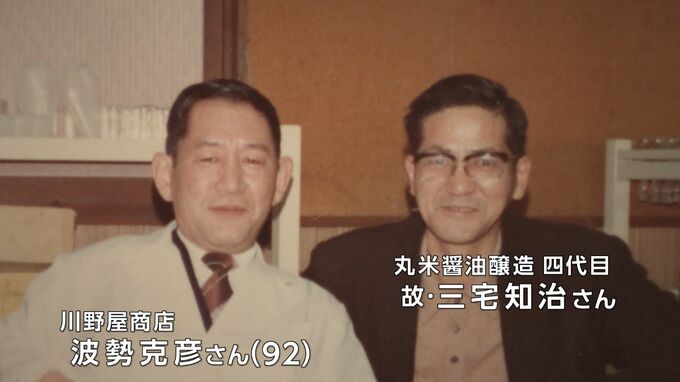

川野屋商店の経営者だった波勢克彦さんやその家族は高齢になり、醸造や店に立つことができなくなりました。

後を託したのは、かつてから親交があった倉敷市連島町の別の醤油メーカー「丸米醤油醸造」川野屋の味を再現し製造、販売までそのブランドを守ってきました。

長年愛されてきた地元の味です。

(後藤克弥記者)「甘みが強いんですか?」

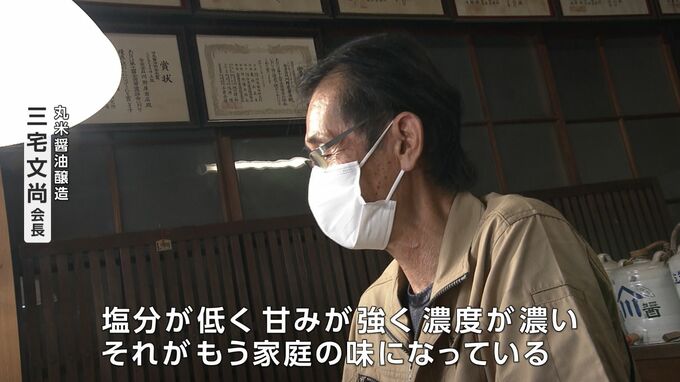

(丸米醤油醸造 三宅文尚 会長)

「そうなんです甘みが強いんです」

(記者)「川野屋のブランドを好んで使う方は、どうしてこの醤油がいいと言われるんですか?」

(丸米醤油醸造 三宅文尚 会長)

「『塩分が低い』のと『甘みが強い』のと『ちょっと濃度が濃い』ので、それがもう家庭の味になっている。ですから、他の醤油はなかなか味が変わって使いづらいと。」

経営者に代わり、築100年以上の伝統ある蔵で続けてきた、醤油の販売。しかしきょう8月31日をもって閉店することになりました。

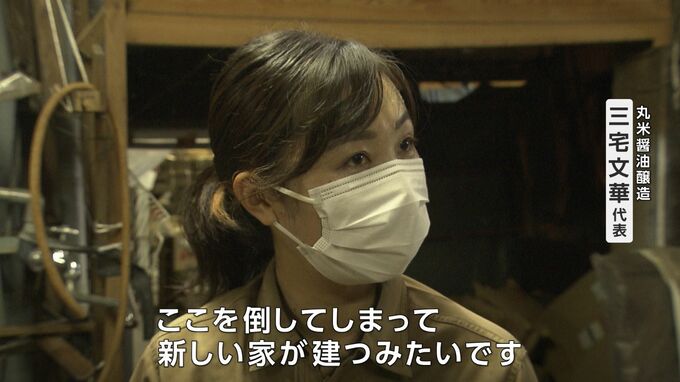

(丸米醤油醸造 三宅 文華 代表)

「ここを倒してしまって、新しい家が建つみたいです。とっても残念なんですけど」