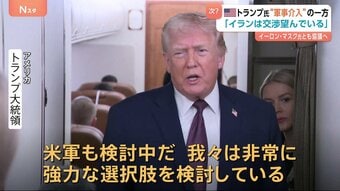

<③ 『課外活動』の青グループ>

生徒たちは「課外活動って何だろう?」と生成AIに聞くところから始めました。スポーツ、ボランティア、絵を描く、などがAIから挙がり、生徒たちからはゴミ拾いや、高齢者と一緒に散歩、などのアイディアが挙がり、「どこでもだれでも自由に画を描ける学校」というコンセプトが固まりました。

AIは、グリーンの球技コートのような場所にデスクや滑り台、バスケットボールのゴールが配置された場所が広い壁で囲まれていて、その壁に小学生や大人もまじって、自由に画を描く様子を描き出します。

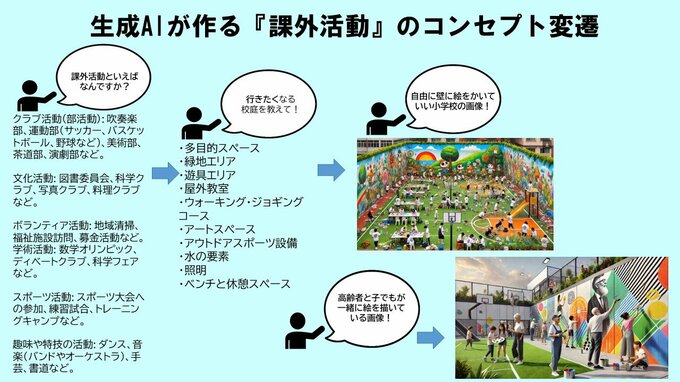

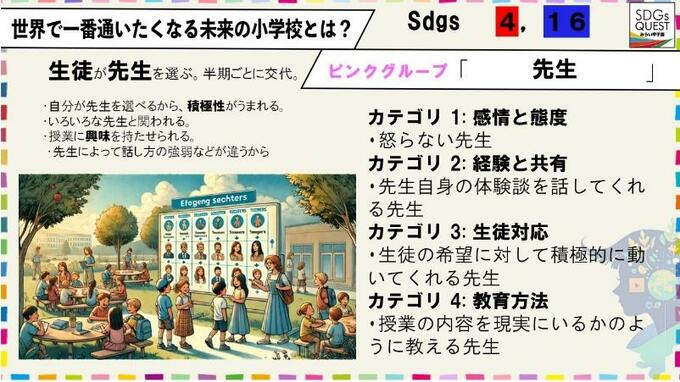

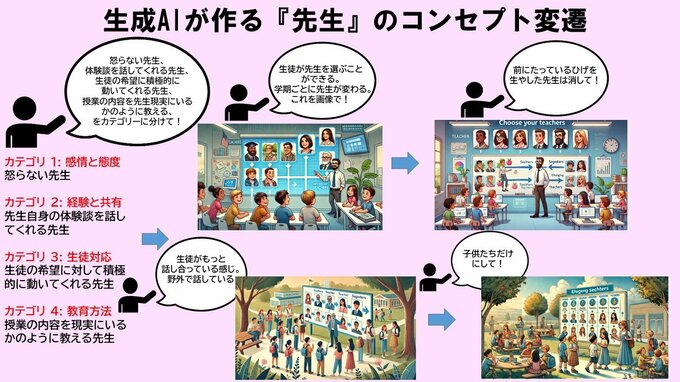

<④ 『先生』のピンクグループ>

学校を考えるときに非常に重要な存在である『先生』。生徒たちから飛び出したアイディアは、大人たちには思いつかないようなものばかり。

『生徒が先生を選ぶ』『半期ごとに交代』『生徒の希望に積極的に動いてくれる先生がいい』、先生と一緒に過ごす場所は『野外』の方がいいという希望も出て、AIは教壇という一段高いところからでなく、野外のスペースで生徒と語り合う先生の姿を描きました。背景にはまるで選挙のポスターのように「先生選挙」のための顔写真が…。

生徒が重要視したのは「怒らない」「自身の体験談を話してくれる」「そこに現実にあるかのようなリアルな授業をしてくれる」などでした。

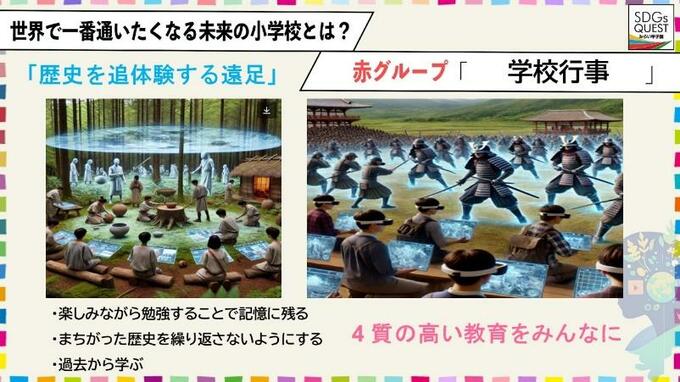

<⑤ 『学校行事』の赤グループ>

テーマは『歴史を追体験する遠足』。遠足にVRの要素も加え、目の前で歴史の出来事が起きているかのように見ることが出来れば、間違った歴史を繰り返さないよう、今に繋がる学びになると生徒たちは考えました。

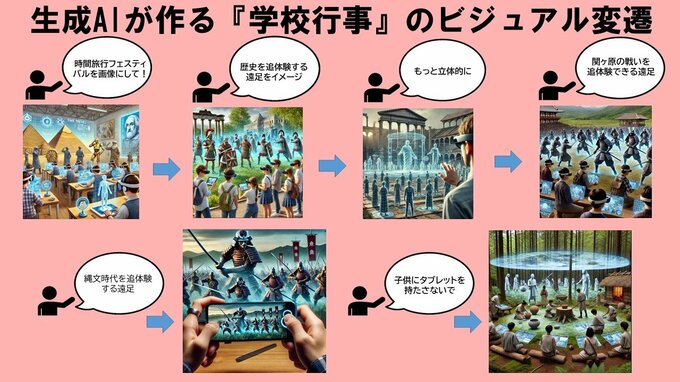

AIには「存在しない未来の小学校行事を20個考えてみて」と指示。「AIガイドの自然探検ツアー」や「仮想都市デザインコンテスト」等が挙がりましたが、「時間旅行フェスティバル」が選択されました。

生徒たちは訪問した先で、そこで営まれていた古代の生活や、合戦のようすなどをVR機器なども使いながら追体験する…。AIが描いたのはそんな遠足でした。

AIを使うこと自体初めてという生徒も多く、自分たちが考えた事とAIが描く画にギャップが生じる場面が多く見られました。それを「意外な発見」とするのか、自分たちなりに修正していくのか、この選択も新鮮な体験だったようです。

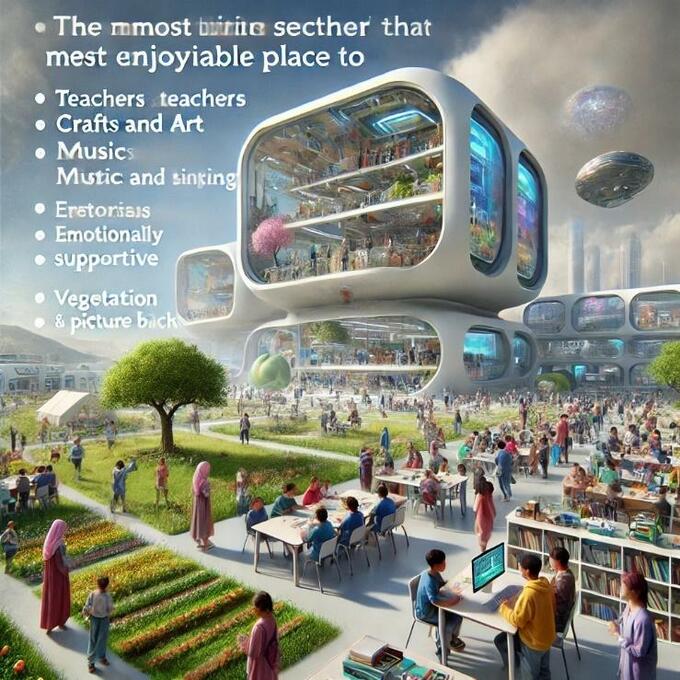

そして、これらの5要素をAIのエキスパートであるゲストの勝田浩次先生が統合しました。

広大なスペースに開放的な建物。窓や天井の開口部は大きく室内にも木が植えられています。内と外と境界はほとんどなく、教室ごとの仕切りや壁が一切無いのも特徴的です。生徒が向かっているのは一人ずつのデスクではなく、共有のテーブル。座って学んでいる人もいれば、ゆったりと歩いている人もいます。そしてその場には外国の人、大人の姿も。AIは生徒たちの言葉をすくい上げ、既成の小学校のイメージを取り払って「ホール」や「ガーデン」といった空間を生み出しました。

AIの力も借りて「理想の小学校」をどう描き出すか…。

慣れない作業に戸惑う場面もありましたが、社会課題解決に向き合う高校生たちは、自分たちの後輩=未来の子どもたちの学びの環境を生み出す議論を楽しんだようでした。