全国1700の高校生チームが参加する「みらい甲子園」とは?

今、ディスカッションを行っている高校生24人は、地球の持続可能な未来のためにSDGsを探究し、社会課題解決に向けたアイデアを考え、発表する全国大会「SDGs QUEST みらい甲子園」に参加し、選抜されたメンバーです。

「みらい甲子園」は2019年にスタートし、今回の2023年度大会は、全国319校、約1700チーム、総勢7255名の生徒が参加しています。オンラインの全国交流会で全国の高校生審査員や関係者により選ばれた8チームの24人が今、東京・赤坂で「小学校の未来」を考えているのです。

参加したのは以下の8チーム。

・ 岩手県立葛巻高等学校 「蟲喰(むしばみ)」

・ 茨城県立水戸農業高等学校 「農業研究部」

・ 雲雀丘学園高等学校(兵庫県) 「さくらんぼ」

・ 広島女学院高等学校 「AYAME」

・ 福岡県立鞍手高等学校 「Wall Street Wizards」

・ 大分県立久住高原農業高等学校 「AAA栽培チーム サフラン班」

・ 鹿児島県立曽於高等学校 「元祖トレロ魂」

・ 北谷高等学校&具志川高等学校(沖縄県)「Teamサラバンジー!」

全国から集まった「高校生サステナブルリーダー達」が5色の混成チームに分かれて、「世界一通いたくなる小学校」を議論し発表していきます。

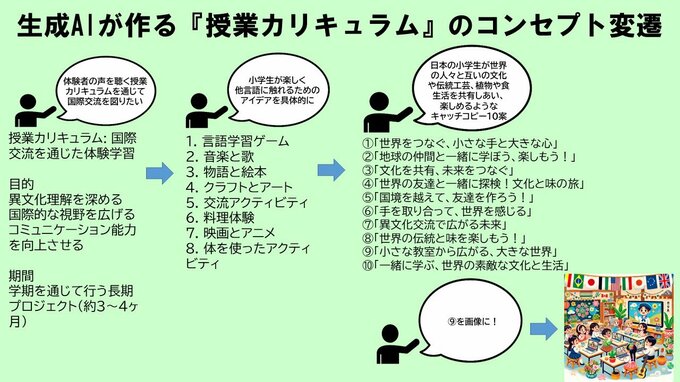

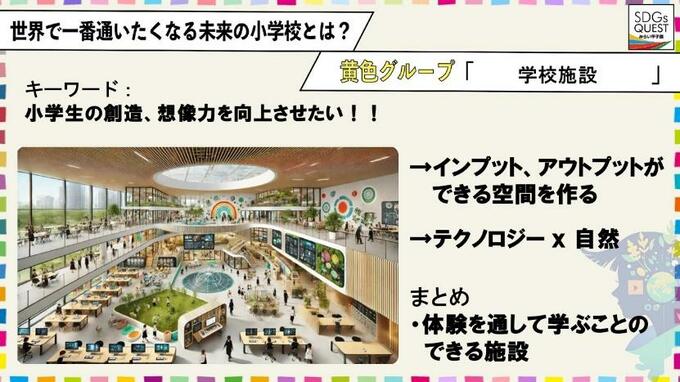

<① 『学校施設』の黄色グループ>

世界はこれからも色々な問題が起こってくる、それを解決するためには想像力を養うことが大切だと生徒たちは考えました。キーワードとして『小学生の想像と創造』=2つの“そうぞう”。それを鍛えるための場所をAIに作ってもらいました。

AIが描き出した「学校施設」は広大なホールのような場所に、デスクやモニターなどIT設備が機能的に配置され、芝生のスペースやアートの展示もされています。壁や天井にも広い窓が開いていて、外部との境目を意識しない環境の中を人が行き交っています。屋内ですが屋外のよう、公園であり図書館であり、一切の閉塞感が取り払われた学校です。

生徒はAIに対し「秘密基地があるイメージで」「テクノロジーと自然が融合したフレキシブルな空間を」などと次々に指示を出して、アイディアを磨いていきます。

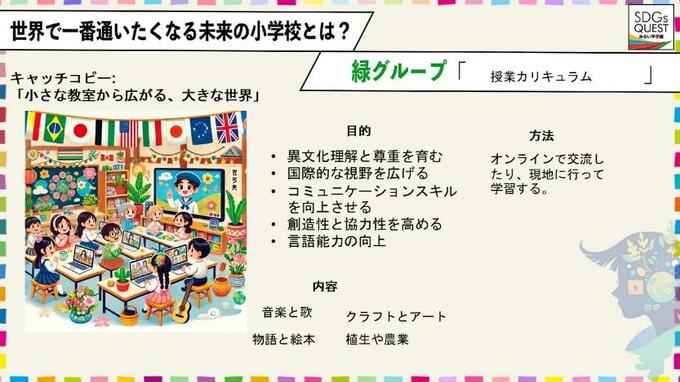

<② 『授業カリキュラム』の緑グループ>

キャッチコピーは『小さな教室から広がる大きな世界』です。目的は異文化を理解・尊重し、国際的な視野を広げるためのコミュニケーションスキルを向上させること。オンラインで交流したり、現地に行って学習したりしたいです。カリキュラム名は、「物語と絵本」「音楽や歌」「クラフトとアート」「植生や農業」など。キャッチコピーもAIに「10個考えて」と指示してその中から選びました。

AIは、万国旗の下でモニターに映る異国・異文化の人とリモートで交流する生徒たちの姿を描きます。教室にはギターや観葉植物などが配置されて、「授業」のイメージを超えた、交流→理解→尊重を身につけてゆく様子が見てとれます。生徒たちはAIに「他言語に触れるためのアイディアを」「互いの文化や伝統工芸、食生活を共有し楽しめるように」と細かく指示していました。