1980年代に比べて1割程度にまで減少しているといわれる野生のイカ。

沖縄科学技術大学院大学(OIST)は22日、イカの飼育を困難にしていた寄生生物を発見し、環境にやさしく駆除できる方法を開発したと発表した。学術誌「サイエンティフィック・リポーツ」にも掲載されたという。

研究のためにイカを飼育する環境の構築には、「卵が約7割しか孵化(ふか)せず、孵化しても稚イカの多くが数日以内に死んでしまう」という課題があった。

イカの“殺し屋”の正体を突きとめた

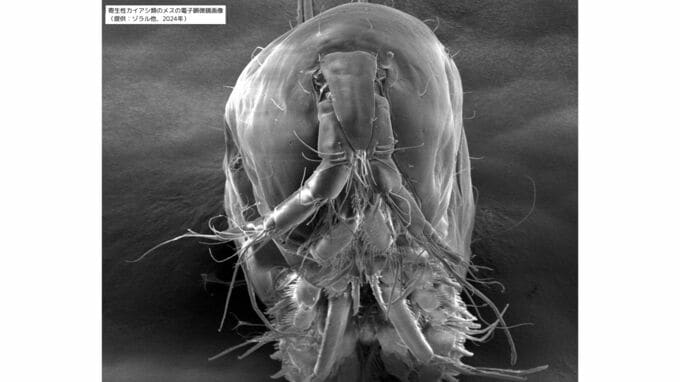

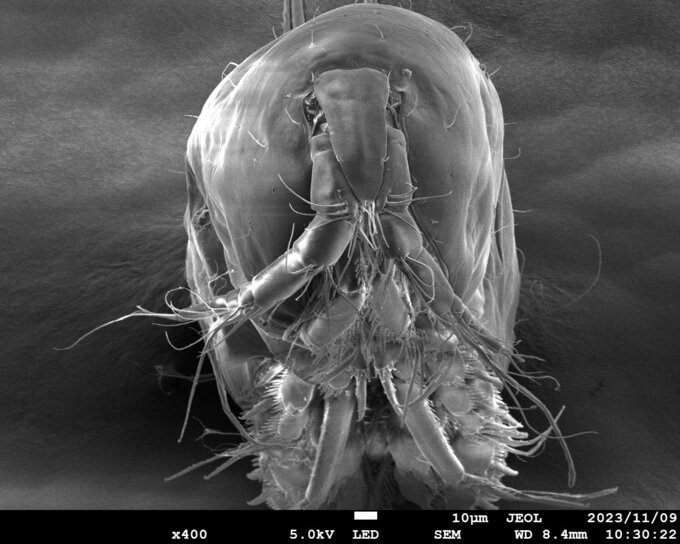

OISTの研究チームは、「孵化しない、産まれてもすぐ死んでしまう」問題の原因は、カイアシ類という甲殻類の一種にあることを突き止めた。

実験施設で発見されたのは、寄生性のカイアシ類。イカの卵に寄生し、卵をかみ砕くうえ、卵が生き残ったとしても、稚イカが卵から出るときにまとわりつき、ダメージを与えることも観察された。このカイアシ類は野生のイカの卵からも見つかっている。

研究チームはイカの卵を殺すこのカイアシ類の和名に「イカタマゴロシ」と命名することを提案しているという。