絵本の読み聞かせといえば、「両親や保育施設の先生が子どもたちに」というイメージがありますよね。

岡山県西粟倉村で開かれたイベントでは、読むのが子どもで、相手はなんと「イヌ」です。一風変わった光景ですが、子どもたちの学びや成長につながるといいます。

(読み聞かせ)

「ライオンは布団に入りました。ふかふかお布団いい気持ち。そこへワニがやってきました」

子どもが絵本を読み聞かせる相手は、イヌ…言葉は分からないはずですが、真剣に聴いているようにも見えます。

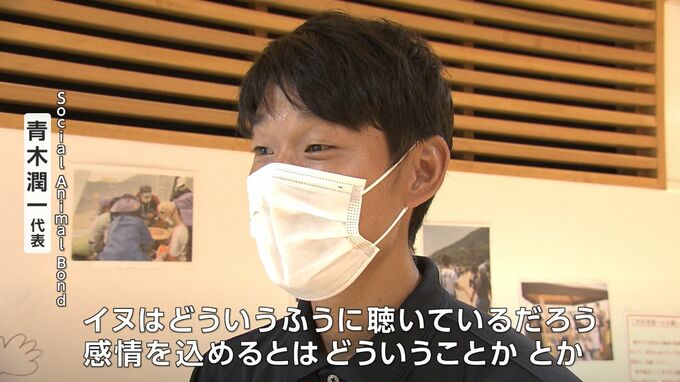

11日、岡山県西粟倉村で開かれた読書会です。去年、京都から移住してきた青木潤一さんが、かつて盲導犬の候補として育てられていたものの、適性の違いから別の道に進んだ6歳の “スー”と開きました。

珍しい光景ですが、ヨーロッパでは広く行われているプログラムだといいます。

(子ども)

「聴いていた、ちゃんと。仲良くなった。」

(青木潤一さん)

「子どもたちにイヌの立場に立ってもらう。『イヌはどういうふうに聴いているだろうか』とか『感情を込めてあげるってどういうことか』とか、まさにイヌを擬人化して人に接する練習も兼ねている」

「動物介在教育」と呼ばれています。京都の私立中学校で、15年間教員をしていた青木さん。最初は不登校児の居場所づくりにと、イヌを迎え入れました。

スーも学校の一員に。子どもたちの変化を見て、困難を抱えているか否かに関わらず、全員の学びや成長に繋がっていると確信したといいます。

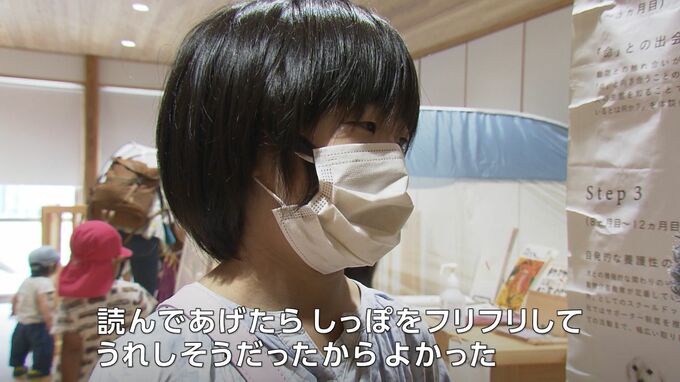

(子ども)

「初めてだったからちょっと緊張したけど、読んであげたらしっぽフリフリして、嬉しそうだったからよかった」 (保護者)

(保護者)

「やっぱり心が優しくなるというか、豊かになってくれればいいですね。もうちょっと、学校・保育園で取り入れてもらえたら楽しいのかなとは思いますけど」

青木さんは起業して、教育現場への訪問事業などをしています。今後、イヌがいる学びの場を広げていきたい考えです。

(青木潤一さん)

「教師たちがイヌの言葉を代弁してあげることで、子どもたちに気づきや発見、そういったものを促してあげることもできますし」

「逆に大人側が、子どもたちとイヌとの関わりから学べる点も多いので、生徒にとっても教員にとっても、両者にとって意義のある活動だと思っています。」

(子ども)

「ライオンが…ひゃあ」

人と人、その間や周りにイヌがいることで生まれる変化。触れ合ったり本を読み聞かせたりするうちに、癒やしだけでなく「気づき」や「成長」も与えてくれる、動物の不思議な力です。