AI活用で運転手の労働時間や経費を減らし、効率化する取り組みも

加藤キャスター:

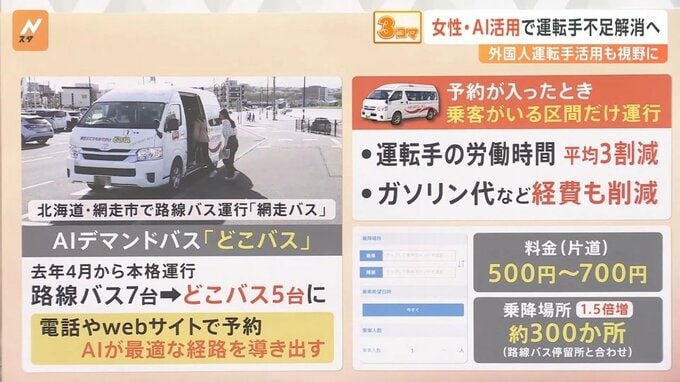

また、人材だけではなく、AIも活用していこうということで、こういった取り組みがあります。北海道網走市で路線バスを運行している網走バスは、▼AIデマンドバスの「どこバス」というものを運行しています。2024年4月から本格運行し、今まであった路線バス7台を、「どこバス」5台に置き換えました。

「どこバス」とはどういうものなのかというと、電話やwebサイトなどで予約をすれば、AIが最適な経路を導き出してくれます。すると、予約が入ったときに、乗客がいる区間だけ運行することができるということで、結果として運転手の労働時間が平均で3割減りました。ガソリン代など、経費も削減できたということです。

気になる料金は、片道で500円~700円。バスよりは高いけれども、タクシーよりはぐーっと料金が抑えられるということです。

山内あゆキャスター:

バスとタクシーの、ちょうど間みたいな感じですか?お客さんがいるときにバスが出る?

加藤キャスター:

そうなんです。しかも、かなり細い道にもバス停を設置したということで、乗り降りできる場所が1.5倍に増えました。約300か所あり、自分が行きたいところによりダイレクトに行けるようになったということで、かなり効率化されている取り組みです。

日比キャスター:

地域や人数によって、さまざまな最適解というものがあると思いますので、こういった選択肢をまず増やしていかないと、といったところですかね。

東京大学准教授 斎藤幸平さん:

AIとか自動運転とか、外国人労働者の方に来てもらうとか、円安もあるし賃金が低いと厳しいと思うんですけれども。

もともとの横浜の問題に戻れば、市バスはこの間、そもそも賃金が高すぎるみたいなバッシングが結構ありました。実際、賃金が減らされていたりだとか、あとは税金を入れているのはもったいないということで、補助金を入れないようにしたりとか、そういう改革をやってきてしまったんですよね。

ただ、やはり交通というのは社会インフラの一つなので、市の補助金や国の補助金を入れていくようなことも、改めて考えざるを得ないところに来ているのではないかと思いました。

山内キャスター:

今、高齢ドライバーの問題もあるじゃないですか。もう運転はやめようと思っても、その代替手段となる公共の交通機関がないと、免許の返納もできなくなってしまいます。

小さくてもいいからいっぱい運んでくれるような車は、もうちょっと増やせないのかなと。これ、郊外に住んでいる者としては切実です。

東京大学准教授 斎藤幸平さん:

移動権という概念があるのですが、一つの権利なんですよね。「年を取ったから家にいてください」というのでは健康も害されて、余計に医療費がかかってしまったりもするので、みんなが安心して外出できるように、バスや電車は大事だと思います。

==========

<プロフィール>

斎藤幸平さん

東京大学准教授

専門が経済思想・社会思想

著著『人新世の「資本論」』50万部突破