“海底地すべりによる津波” なぜ起きる?

(中央大学・有川教授)

「沖側(震源断層)から津波が来ると(ここまで)20分くらいかかるので“地すべりによる津波”だと説明がつく」

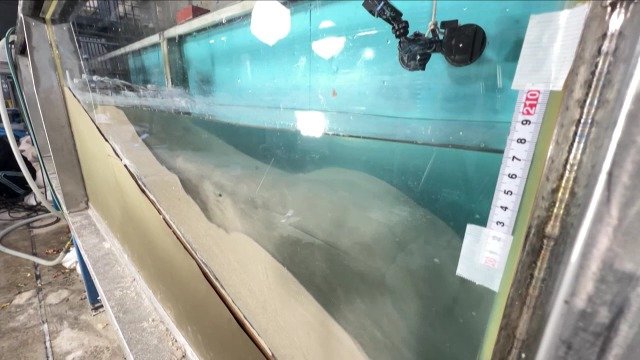

海底地すべりによって、なぜ津波が起きるのか。有川教授の研究室で、実験を行いました。

巨大な水槽に傾斜約20度の砂地を作り、人工的に地すべりを起こします。

斜面の砂が滑り落ちると、水面に変化が。

真横からのスロー映像では、砂の動きに引っ張られるように水面がいったん下がり、その後、水面が持ち上げられました。

今度は傾斜約30度の地形を作り、仕切りを外して斜面を一気に崩す実験を行います。

先ほどの実験よりも大きく水面が下がり、そのあと波が発生。崩れた際、陸地手前では引き波が起き、その後一気に津波が押し寄せました。

これが海底地滑りによる津波のメカニズム。

波はいったん引きますが、何度も押し寄せてきます。

(中央大学・有川教授)

「急な勾配で、大きな塊が動けば非常に大きな津波が起こる可能性があるということ」

海底地すべりによる津波は、南海トラフ巨大地震でも発生するのか?

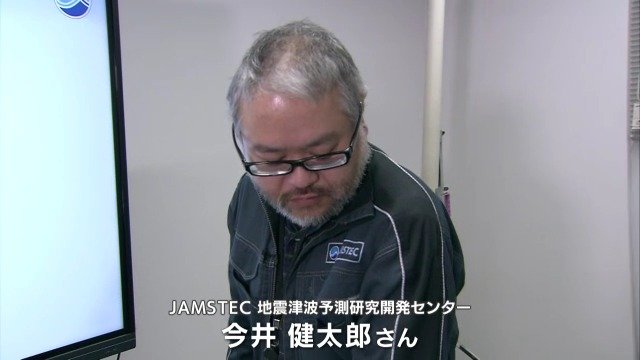

JAMSTEC(ジャムステック)=海洋研究開発機構の今井健太郎さんは、1944年に南海トラフが動いた「東南海地震」での津波の高さを調べました。

その結果、静岡から和歌山まで平均5メートル程度だったのが、三重県熊野市新鹿(あたしか)地区だけ、10メートルを超えていたことがわかったのです。