地震の際、予測できない場所で突然起きる「津波」。

海底での地すべりが原因の津波は、過去にも起きています。

能登半島地震で発生した「津波」。震源に近い珠洲市では最大4.3メートル、能登町では最大4.7メートルの津波が押し寄せ、大きな被害を及ぼしました。

中央大学理工学部の有川太郎教授。地震の6日後には珠洲市や能登町に入り、津波の到達時間や避難状況を調査しました。

(中央大学・有川教授)

「4メートルくらいまで津波の高さが来ている。すごく高い」

別の日、有川教授が調査を行っていたのは、震源から約70キロ離れた、富山県黒部市。ここを訪れたのには訳があります。

(中央大学・有川教授)

「1メートルくらいの津波が5~10分で来たという映像もあったので、きちんと分析したい」

黒部河川事務所が撮影した映像には、地震発生の約8分後に、押し寄せる波が高くなりました。

有川教授は、富山の沿岸部に設置された複数のカメラの映像を分析。風によって起きる「風波」の成分を取り除き、1m弱、潮位が上がっていたと突き止めました。有川教授は、これが「津波」だと指摘します。

気象庁のまとめによりますと、津波の第一波の到達時間は、震源に近い石川県七尾港で午後4時37分でしたが、そこよりも遠い富山市は、午後4時13分。地震発生のわずか3分後だったのです。

これについて気象庁は震源とは別に、近くに津波を起こした場所「波源」が存在する可能性を指摘。

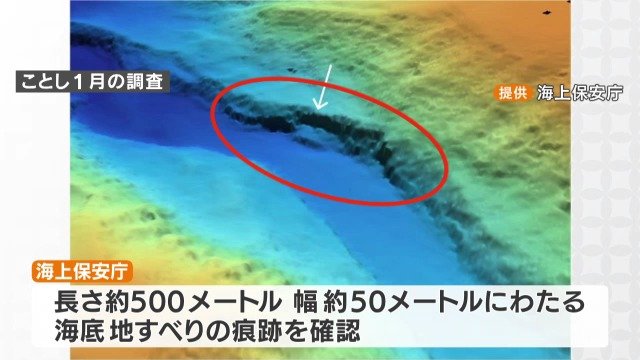

海上保安庁の調査で、富山市から4キロ沖合の富山湾の海底で長さ約500メートル、幅約50メートルにわたる地すべりの痕跡が見つかったのです。