これから大雨に気をつけないといけない季節になりました。梅雨時期の大雨の原因として、線状降水帯の発生が知られていますが、ことしから線状降水帯の発生が最大30分前から予測されるようになりました。

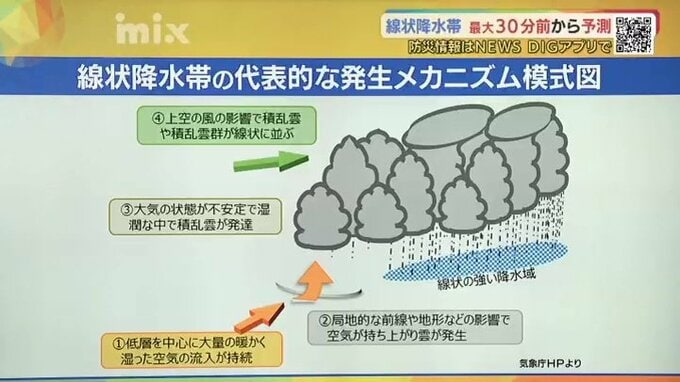

暖かく湿った空気が持ち上がると積乱雲が発生しますが、積乱雲が次々と発生し、連なった状態になると、数時間にわたって同じ場所に大雨が降り続きます。これが、線状降水帯です。これまでも、線状降水帯による被害が多く出ています。

2018年の西日本豪雨では、広島県や岡山県などを中心に記録的な雨となり、230人以上が亡くなるなどの甚大な被害が出ました。

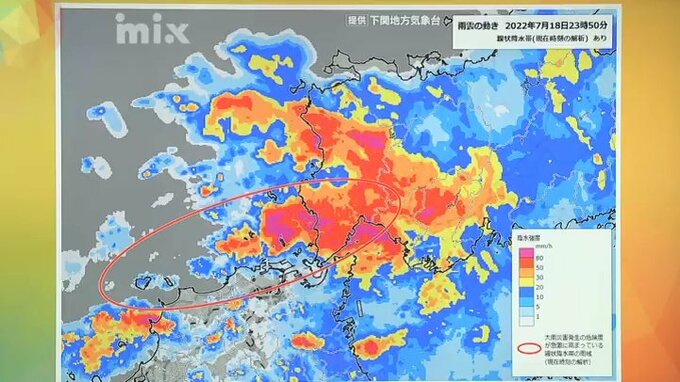

また去年7月、山口県西部に深夜、線状降水帯が発生し、大雨となりました。このとき山口県では初めてこの線状降水帯に伴う「顕著な大雨に関する情報」が出されました。「顕著な大雨に関する情報」をJNNでは、分かりやすく「線状降水帯発生情報」と言いかえてお伝えしています。

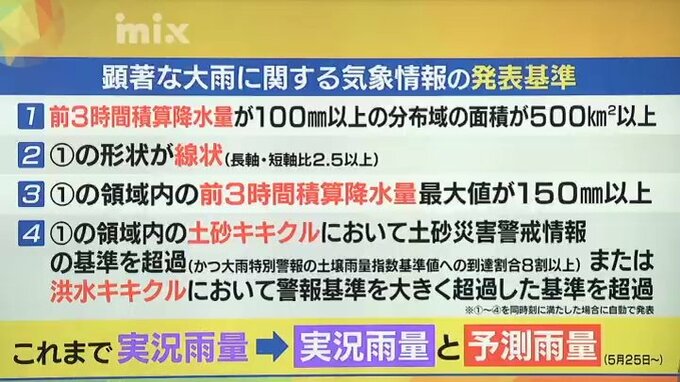

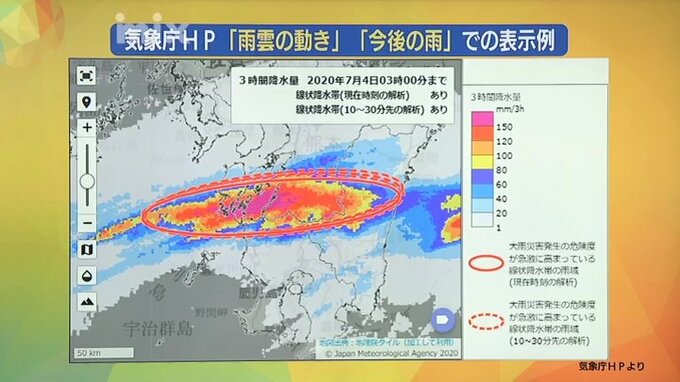

線状降水帯が発生したとき、気象庁のホームページでは地図上に赤いだ円で示されるのですが、この運用が5月25日から変わりました。これまでは基準を実況で満たしたときに「線状降水帯発生情報」が発表されていました。

これが予測技術を活用することで、30分以内に基準を満たす、つまり発生すると予想される場合に発表されることになりました。

気象庁HPの「雨雲の動き」「今後の雨」というページで、実際の雨の量で線状降水帯が確認されたときは実線で、30分以内に発生され予想される場合には、点線のだ円で表示されるようになりました。

下関地方気象台 後藤秀樹防災気象官

「危機感を少しでも早く伝えるために最大30分早く発表する運用に改めました。ただ、防災行動をするのに十分なリードタイムが必ず取れるわけではないという点に留意していただきたい。この情報が発表された時にはすでに大雨となっており、災害発生の危険度が急激に高まってる状況と考えてこの情報の発表を待つのではなく、安全を第一に行動してほしいと思っています」

気象庁では2026年には、2~3時間前に発表できるよう技術開発を進めているそうです。この変更の1番のポイントは、より早く、危険な状況を知ることができるようになったこと。ただ、この情報が発表されるときはすでに危険な状況ですので、前もっての防災行動が必要ということになります。いまのうちに避難の準備をしっかりして、大雨に備えるようにしましょう。