先月、山形県鶴岡市で発生した土砂災害について、県はきょう(11日)二次被害を防ぐための対策を強化していくことを明らかにしました。現場では朝からブルーシートを設置するなど作業が進められています。

先月31日、鶴岡市西目(にしめ)で住宅の裏山が崩れ、民家など17棟が倒壊し、男女2人が犠牲となりました。

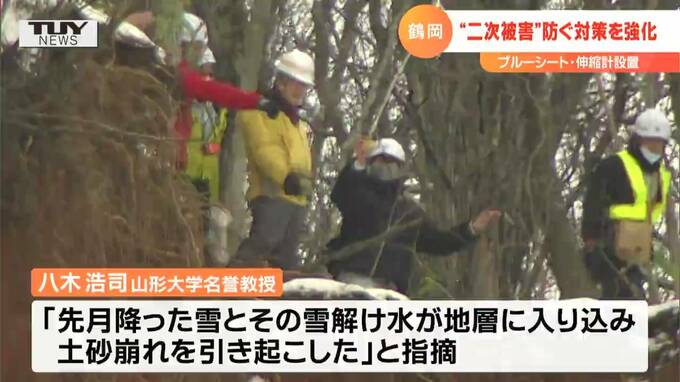

今月5日、地質学が専門の八木浩司(やぎ・ひろし)山形大学名誉教授が現地調査を行いました。

その結果、現場では山の土の風化や多くの割れ目が見つかっていて、八木名誉教授は、先月降った雪とその雪解け水が地層に入り込み、土砂崩れを引き起こしたと指摘しました。

報告・吉田航

「大晦日に土砂災害のあった鶴岡市西目地区の現場です。きょうは朝から水の流入を防ぐためのブルーシートの設置作業を行っている」

土砂崩れが起こった現場では現地調査の結果を踏まえ、雪解け水や雨水が地中に入ることを防ぐため、斜面をブルーシートで覆う作業が行なわれていました。

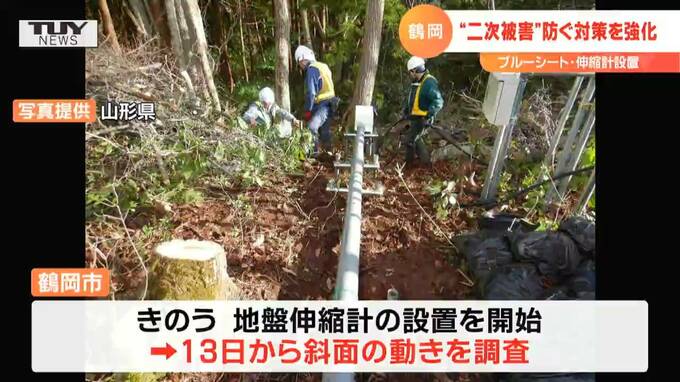

また、鶴岡市はきのうから地滑りや亀裂の拡大を観測する「地盤伸縮計(しんしゅくけい)」の設置作業をはじめていて、13日から斜面の動きを調べていくということです。

また、鶴岡市はきのうから地滑りや亀裂の拡大を観測する「地盤伸縮計(しんしゅくけい)」の設置作業をはじめていて、13日から斜面の動きを調べていくということです。

倒壊した建物周辺では、土砂の撤去や電信柱の復旧作業も行われ、6日午後に避難指示が解除された住宅前は、規制線が解除されていました。

しかし、いまだ6世帯18人に避難指示が出されていて、鶴岡市は解除時期について、数週間から数か月を要するとの見通しを示しています。

今回の土砂災害を受け、吉村知事はきょうの定例会見で、被災した区域で二次被害の発生を防ぐ対策を強化していく考えを示しました。

または、県内におよそ8700か所ある土砂災害警戒区域と特別警戒区域について、民家が斜面に面しているなど、今回の土砂崩れの現場と似た場所の点検も検討しているということです。

場所や時期などは、今後、検討していくとしています。

県は各市町村に対し、住民に地域の災害リスクについて情報を共有するよう依頼していて、土砂災害の前兆を発見した場合は、すみやかに通報するよう呼びかけています。