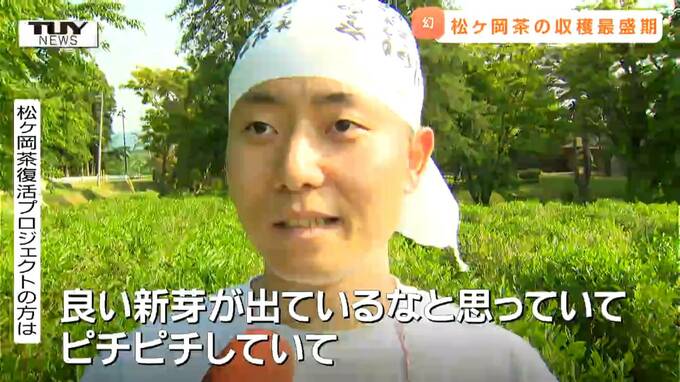

県内で唯一、お茶づくりを行なっている鶴岡市羽黒町松ヶ岡地区では、お茶の葉の摘み取りがいま最盛期を迎えています。

このお茶は、松ヶ岡でしか味わうことができない幻の紅茶なのだそうです。

鶴岡市羽黒町松ケ岡で今まさに摘み取りの最盛期を迎えているのが「松ヶ岡茶」。

松ヶ岡茶とはおよそ150年前、松ヶ岡地区の開墾の際に養蚕業の間作として作られ、紅茶として親しまれていました。

しかし、寒い上に雪も多く、この地域でのお茶の栽培は難しかったため、7年ほどで作られなくなりました。

この松ヶ岡茶を復活させようと、2010年に当時の開墾士の子孫でもある、清野忠さん達が中心となり、専門家などの協力を得て、「松ヶ岡茶復活プロジェクト」がはじまりました。

松ヶ岡茶の特徴は、寒い地域で栽培するため葉が肉厚なこと。本来緑茶にする葉を紅茶にしているため、どこか緑茶の風味も感じられる味わいだそうです。

収穫から飲むまでの全ての行程を手作業で行います。畑が20アールと広くなく、量がとれない上に手間がかかるため松ヶ岡でしか飲むことができないまさに幻の紅茶です。

先週土曜日に行われた収穫では、プロジェクトのメンバーがおよそ3キロの茶葉を収穫しました。

プロジェクトの人は「芽があって、葉っぱがあるんですが上の方をプチっとつまむと、とてもいい音がしてとれるんですけれども、とても贅沢な取り方なんです。手折りなので、とても美味しく頂けると思う」

プロジェクトの人は「良い新芽が出ているなと思っていてぴちぴちしていて、摘み甲斐がある茶葉だと思う。歴史的な地で生育している茶葉なので地域の人たちと大事にしていきたいと思う」

松ヶ岡茶復活プロジェクト 清野忠 事務局長「ようやくここまで来たんだな。それだけです。5代前の先輩が、7年で失敗したものを15年やっているので、それはそれで勝ったと。そういうことでもいいのかなと自分を慰めながら(やっている)。これが松ヶ岡かと。150年の歴史も一緒に感じていただけると嬉しい」

収穫された松ヶ岡茶はこれから乾燥・熟成され、来月以降、松ヶ岡開墾上のカフェで味わうことが出来るという事です。