アルミホイルに包まれているのは、東日本大震災当時に食べられることのなかった「おむすび」です。福島県富岡町で町民およそ1万6000人が避難を余儀なくされたあの日、何が起きていたのか、記憶をさかのぼります。

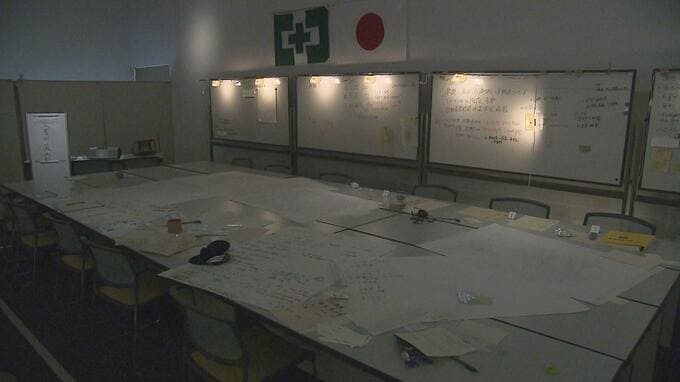

浦部智弘アナウンサー「こちらは震災当時の富岡町の災害対策本部を再現した展示になります。実際はこれよりも薄暗かったそうです。そして、机の上には町内の管内図や町民の安全を確認するメモなどが置かれていて、当時の職員たちの様子がうかがえます」

乱雑に置かれたメモ。

口にされないまま残された、炊き出しの「おむすび」。

富岡町の「とみおかアーカイブ・ミュージアム」では、いま、震災直後の災害対策本部を再現した企画展が開かれています。

とみおかアーカイブ・ミュージアム 門馬健主任学芸員「何がどこにあるのかという詳細な図面をつくり距離を測り、角度を測り、そういったデータが残っていたのでそこから緻密に再現することを試みた」

富岡町では、災害対策本部があった建物の復旧工事を行う際、現場に残されたものおよそ300点を資料として保存していました。

町は、震災と原発事故を後世に伝えるため、3月4日から当時の状況を再現する形で現物を展示しています。

2011年3月11日の地震発生直後に、富岡町では災害対策本部が設置されました。

翌日には、原発事故が発生し、町は国や県の指示を待たずして全町避難を決めました。

こちらは、職員に食べられないまま残されていた「おむすび」。12年前の現物を特殊な加工をして保存しています。

とみおかアーカイブ・ミュージアム 門馬健主任学芸員「1万6000人の全町避難を決めた災害対策本部がどのような状況にあって、何が議論されていたのか知らない町民が多かったので、12年経って再度掘り起こして考える期間にしようと思った」

企画展に訪れた人は当時、実際に使われていた管内図やメモを見て、行政の切迫した動きや混乱を肌で感じていました。

大阪から見学に来た人「刻一刻と状況が変わりつつ、でもなかなか上手くまとめられていないところを今回見ることができてすごく印象に残りました」

この企画展は、当時の状況をより再現するため、明るさにもこだわっているそうです。

主任学芸員の門馬さんは「このような展示は辛い記憶を思い出させるかもしれないけれど、一方で、行政がどのような動きをしたのかを知ってもらうには、リアルな雰囲気を感じてもらえると思う」と話していました。

この企画展は、5月14日まで開かれています。