選挙戦にならない、投票が行われずに当選が決まる「無投票当選」。選挙で立候補者が定数と同じか定数を下回った時に投票を行わずに当選者が決まることを指しますが、実は、この無投票当選が宮城県内の選挙でも増えています。なぜ、増えているのか、そして専門家が指摘する無投票の問題点とは。

無投票当選が増加傾向

8月行われた塩釜市長選挙。立候補したのは現職の佐藤光樹氏のみで、塩釜市長選としては、1947年以来76年ぶりに無投票での当選が決まりました。

近年、県内の首長選挙では、こうした無投票当選が増加傾向にあり、今年度はこれまでに9つの市町村長選挙がありましたが、うち5つが無投票でした。また当選者は全員が現職の候補でした。

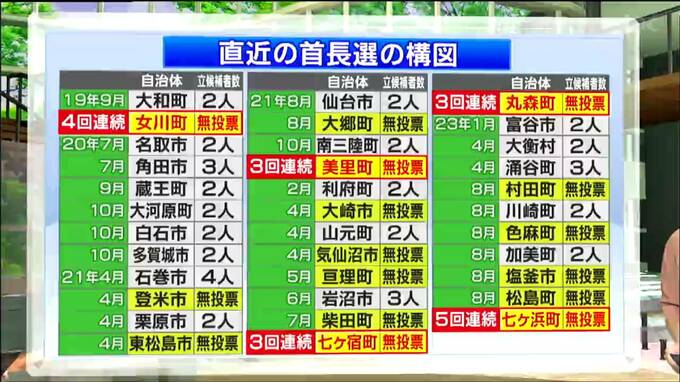

県内35市町村の直近の首長選挙の構図をまとめました。3分の1以上にあたる16の自治体で立候補者が1人しか立たず無投票となっています。特に郡部の人口の少ない自治体は無投票が多くなっていて、七ヶ浜町は5回、女川町は4回、七ヶ宿町、丸森町、美里町は3回連続で無投票でした。

また、市町村の議会も同じように無投票が増えていて、直近の市町村議会選挙では5つの市町が無投票当選でした。

政治家の「なり手」が不足しているということも言えますが、無投票となり対抗馬が出ないということは、立候補者の実績や公約が評価されたとも取れるのではないのか、選挙でかかる税金も抑えられるのではないかという声もあります。

しかし、専門家は問題点を指摘しています。