宮城県沖地震から6月12日で45年となるのを前に9日、県庁で、総合防災訓練が行われました。今回の訓練は、電話回線が使えなくなる事態を想定し、防災無線や衛星電話で被害情報の収集を行いました。

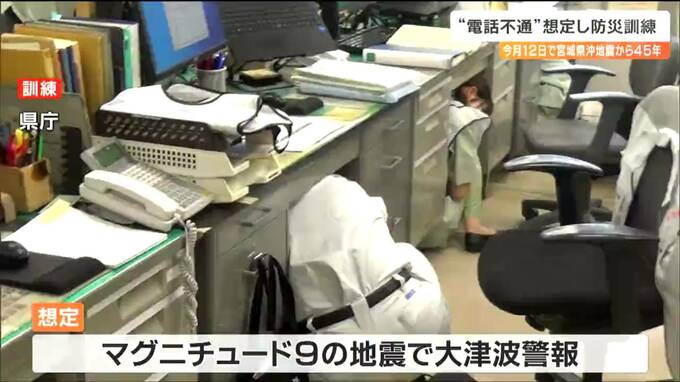

県庁で行われた総合防災訓練は、三陸沖でマグニチュード9の地震が発生し、大津波警報が出されたという想定で、49の機関からおよそ500人が参加しました。

訓練の参加者:

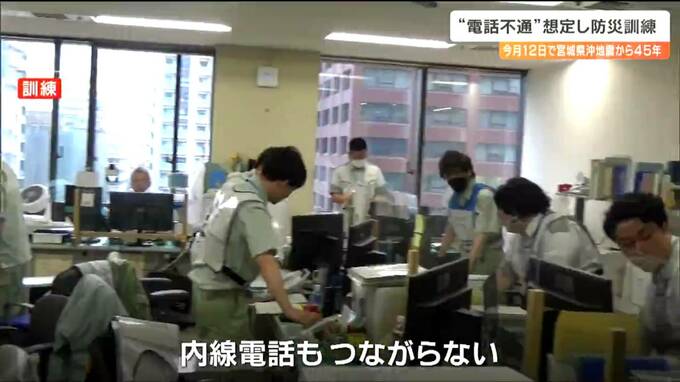

「ネットも繋がらない。通信状況を確認してください。内線電話も繋がらない」

電話回線がつながらなくなったため、被害情報の収集に災害防災無線を使います。また、携帯電話会社の車両が出動し、衛星回線を使った臨時の電話を設けました。

45年前の1978年6月12日に発生した宮城県沖地震では、倒れたブロック塀の下敷きになるなどして県内で27人が死亡し、およそ1万1000人がけがをしました。

県は、6月12日を「みやぎ県民防災の日」と定め、毎年、この時期に防災訓練を行っています。

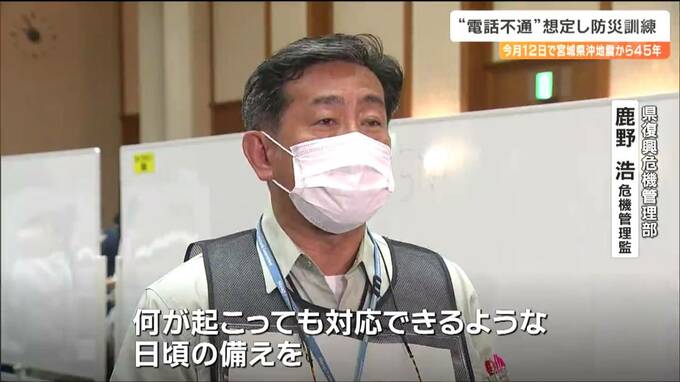

県復興危機管理部 鹿野浩危機管理監:

「今回はあらゆる最悪の想定で訓練をしているので、何が起こっても対応できるような日頃の備えを、これからも不断の努力で積み上げていきたい」

訓練は、2020年からは、コロナ禍で参加人数を減らしていて、今回は4年ぶりに通常の規模での訓練となりました。