特集は、日本で開催されている聴覚障害者の国際スポーツ大会=デフリンピックにちなんで「手話」についてお伝えします。手話は現在、1つの言語として普及していますが、この手話の普及に大きく貢献したのが宮城県出身の2人の人物です。手話の知られざる歴史を深掘りします。

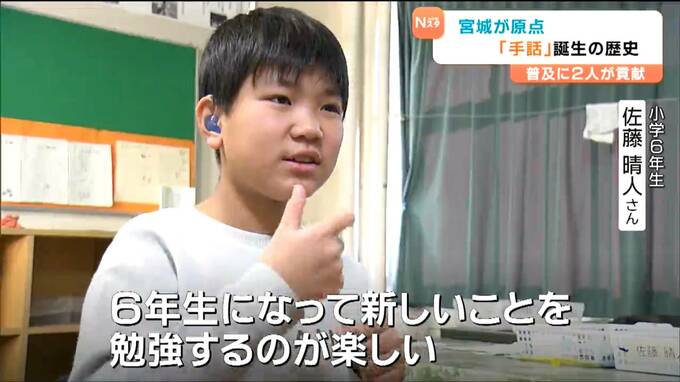

仙台市太白区にある県立聴覚支援学校です。小学6年生の佐藤晴人さんは、生まれつき耳が聞こえません。先生とのコミュニケーションは手話や指文字です。

佐藤晴人さん:

「社会の勉強が楽しい、5年生の時から歴史に興味があって。6年生になって新しいことを勉強するのが楽しい」

手話は、手や指の動き、表情を使って視覚的に表現する言語の一つです。宮城県では、2021年に手話を言語とする条例が制定され、塩釜市や名取市も独自の条例で手話への理解を深めています。

櫻井悠里教諭:

「聴覚に障害のある子どもたちにとっては情報を理解したり、情報をもとに考えたりする重要なツールだと思う」

しかし、手話はかつて迫害されていた歴史があるといいます。