■「災害と災害の間で生きている」未来の君たちへ!

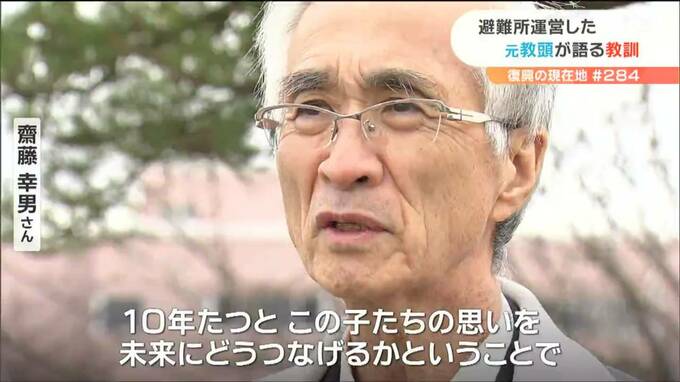

齋藤幸男さん:

「この子たちはやっぱり生きたかったと思うし、二度とこういう思いをする子どもが出ないように、最初は苦しかったこと悲しかったことを感情のままに人前で話すことが多かったが、10年経つとこの子たちの思いを未来にどう繋げるかということで活動の中身も変わってきましたね」

齋藤さんは今、「避難所運営の在り方」について考えるワークショップを全国で行っています。

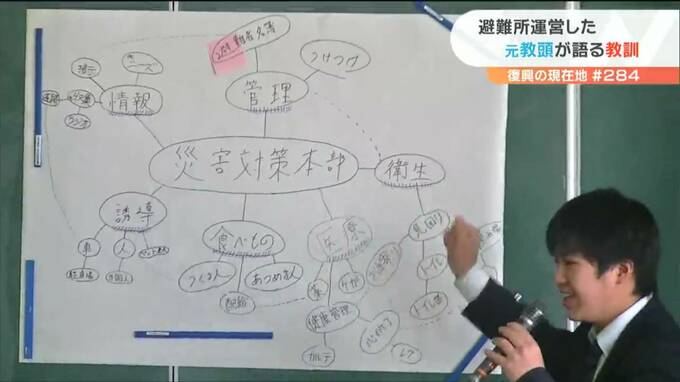

高校生:

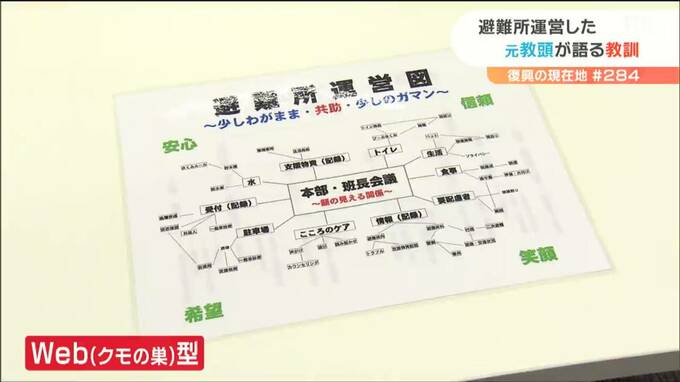

「見てください、この図を上下関係など一切ありません」

この先、東日本大震災のような大きな災害が起きたとき、多くの人を守るためどのように避難所を運営すべきか、子どもたちや大人と一緒に考えます。

齋藤幸男さん:

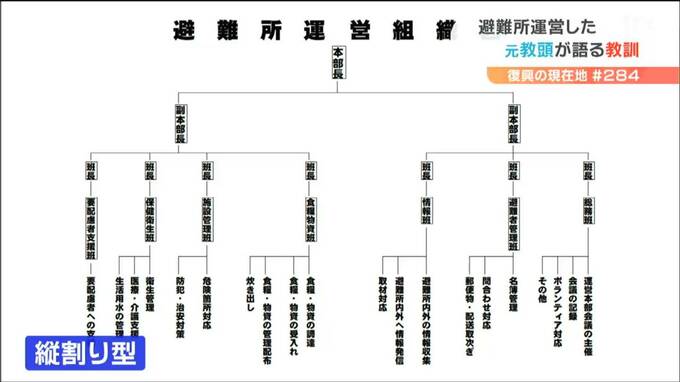

「子どもたち小中高の8割以上は、役割を中心としたWEB(クモの巣)の発想をします。(しかし)大人たちはこれを書きます」

こちらが多くの大人が考える避難所運営図です。齋藤さんは災害発生時、この様な「縦割り」の組織だとスピード感が失われると言います。

齋藤幸男さん:

「炊き出しで問題が起きた時、誰に相談に行くかというと本部長まで行くんですよ。時間がかかりすぎるんですよ」

一方、こちらは、「WEB型」の運営方法です。網のように張り巡らされています。その場の判断を、役割を担った人に任せることによって、スピード感を持った対応ができます。

齋藤幸男さん:

「本部を真ん中に置いてトイレ係、水係、受け付け係、任せるしかない。顔が見えるので責任を持ってやれる、スピード感がある。(縦割りを)否定するのではない。災害が多くなると役割で動かないとやっていけない期間がある」

私たちは「災害と災害の間で生きている」と語る齋藤さん。震災時の避難所運営で得たものと、犠牲になった教え子たちの思いを未来へと繋ぐため、これからも命の尊さを伝えていきます。

齋藤幸男さん:

「大人と子どもが一緒になって災害について話しあっていくことすなわち命を守ることについて、大人と子どもが一緒になって話し合う時代がきていると伝えたい」

齋藤さんは、東日本大震災で避難所を運営する際、意思決定に時間がかかる縦割りの対応では、救えるものも救えないと強く感じたと言います。その教訓を生かし、これからはその場に応じて各自が判断し、迅速に対応できる避難所運営が求められていると話しました。