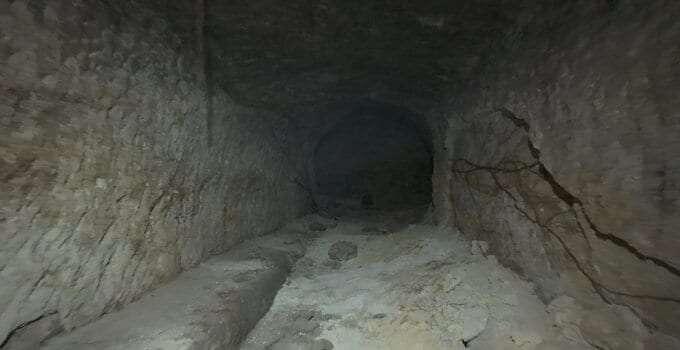

迷路のような巨大防空壕

仙台・空襲研究会の調査によると、この巨大防空壕は1944年半ばから掘削が始まり、翌45年に入ると国からの補助により工事が拡大したとみられている。警防団の日誌には、5月完成予定と記載されていた。予定通り工事が進んだとすれば、仙台空襲の2か月前には防空壕が完成していたことになる。当時は手掘りだったことを考えると、かなりの人員が工事に携わったと推測できる。

入口は一か所。明かりを当てると、数メートル先に壁面が見える。行き止まりかと思われた。ところが、進んでいくと、行き止まりと思われた場所は、実は「曲がり角」だった。左に直角に曲がると、坑道は二手に分かれ、それぞれが、さらに奥深くへ続いている。一方の坑道をさらに20メートルほど進むと、また道は左右二手に分かれ、どちらも奥深くまで続いていた。坑道の途中には所々、小部屋のような空間が9か所も確認できた。

坑道は南北約50メートル、東西約30メートルに渡って伸びている。民間の避難用防空壕としては国内最大規模とみられている。1945年7月10日の仙台空襲では、実際にこの場所に逃げ込み助かった人たちがいた。