1907年に現行の刑法が制定されてから初めて刑の種類が見直されました。

改正刑法が、1日施行され、これまでの「懲役刑」と「禁錮刑」が廃止されて「拘禁刑(こうきんけい)」が導入されました。導入の背景には、受刑者の「更生」と「再犯」を防ぐ狙いがあります。

これまで罪を犯し、裁判で実刑判決を受けた被告には刑罰として「懲役刑」か「禁錮刑」が言い渡されていました。

しかし、1日に施行された改正刑法では、この「懲役刑」と「禁固刑」が廃止され新たに「拘禁刑」が導入されました。

東北矯正管区 西村美穂・成人矯正部長:

「拘禁刑になっても刑罰であることに変わりありませんし、矯正施設に収容されることにも変わりはありません」

刑務所などの管理や運営のため、指導や監督を行う東北矯正管区は「拘禁刑」導入の背景には、再犯を防ぐ狙いがあると言います。

東北矯正管区 西村美穂・成人矯正部長:

「検挙される方が再犯が半分以上、そういった意味では、二度と犯罪をさせないために、もっと色んな指導が必要ではないかということ」

「懲役刑」を受けた受刑者は、これまで刑事施設で所定の作業を行うことが義務付けられていました。

しかし、「拘禁刑」では、この作業が前提ではなくなり、個々の受刑者の特性に応じて更生や再犯防止のための指導や教育に多くの時間を割くことが可能になります。

東北矯正管区 西村美穂・成人矯正部長:

「どうしても、これまでは定められた作業だった。与えられたものを自分たちでするだけだったが、受刑者同士がコミュニケーションをとりながら、社会と同じように自分たちで考えて、自分たちで作業するというプログラムも一部あります」

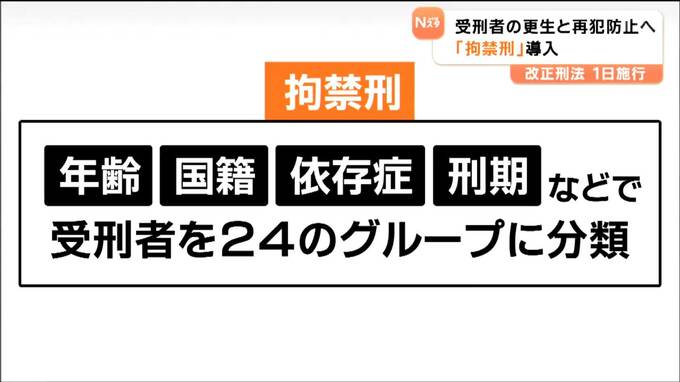

拘禁刑のもとでは、年齢や依存症の有無、刑期の長さなどに応じて、受刑者を24のグループに分類します。

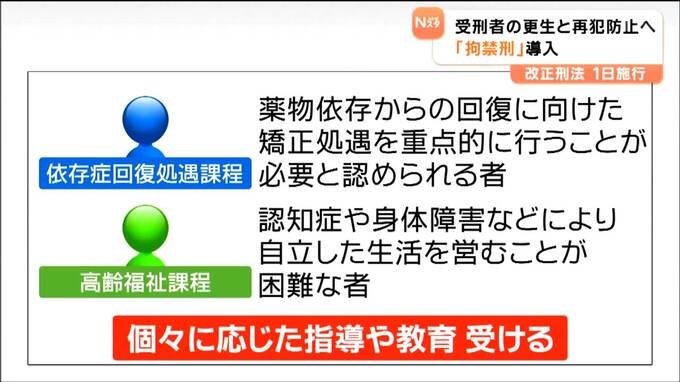

例えば、薬物の依存が認められる受刑者は「依存症回復処遇課程」に、認知症などがある高齢の受刑者は「高齢福祉課程」に分類され、個々に応じた指導や教育を受けることになります。

東北矯正管区 西村美穂・成人矯正部長:

「今までもやってきたが、それを手厚くするというか、より深くする。受刑者が出てから犯罪をせずに社会生活を営む。すなわち被害者を出さないというところに繋がればいい」

拘禁刑は、6月1日以降に罪を犯した人が対象となりますが、法務省は、「懲役刑」などで、現在、服役中の受刑者についても、順次、新たなグループに振り分けることにしています。