特集は、宮城県栗原市一迫で毎年2月に行われる冬の風物詩、春を呼ぶ裸たるみこしです。今年は、新型コロナの影響で、8月14日に行われました。

50年以上続くなかで、初めて真夏の開催にかける若者たちの思いに迫ります。

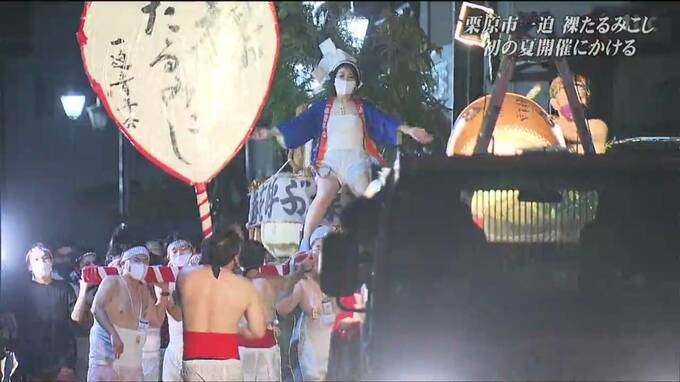

「ワッショイ!ワッショイ!」さらし姿の若者らが、みこしを担ぎながら練り歩きます。栗原市一迫の恒例行事「裸たるみこし」です。

毎年2月に行われますが、新型コロナの影響で、今回初めて夏の開催となりました。

地元住民:

「夏は夏でまた活気があっていい」

7月24日、行事を主催する一迫青年会のメンバーが、みこしの製作に汗を流していました。

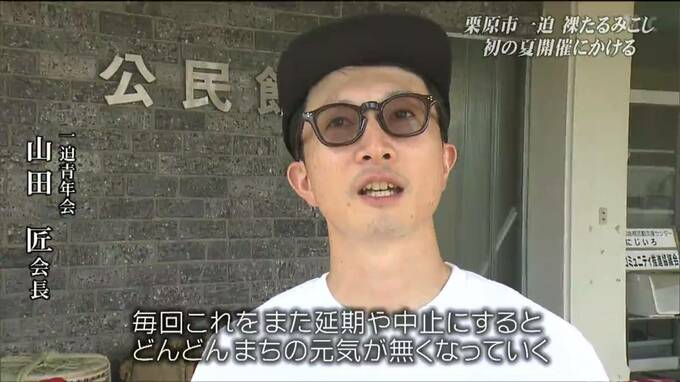

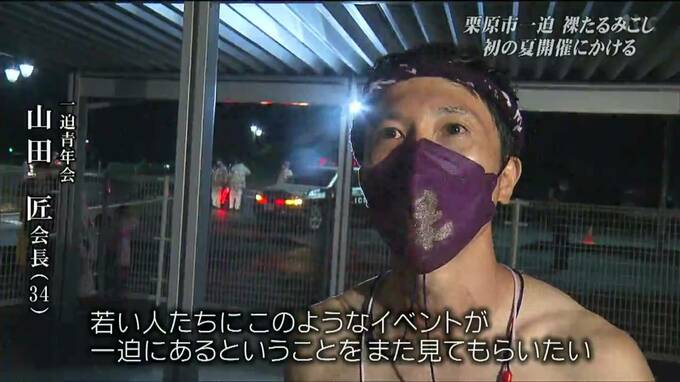

青年会長を務める山田匠さん(34)です。山田さんは、今年1月、感染者数が急増したため、2月の日程を、8月14日に延期することを決めました。

伝統行事を絶やさないための苦渋の決断でした。

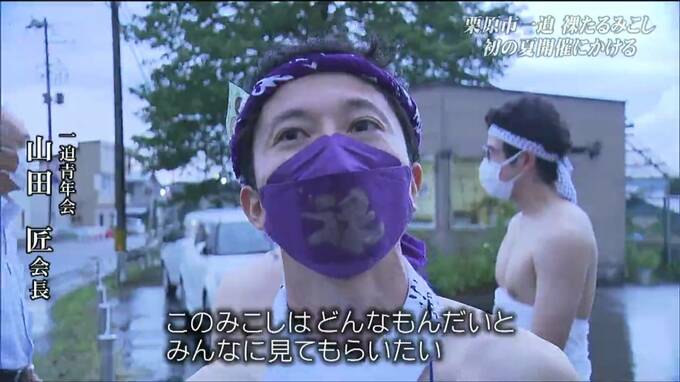

一迫青年会 山田匠会長:

「毎回これを延期や中止にすると、どんどんまちの元気が無くなっていく。リスクを考えながらやっていくことが大事」

開催まであと1週間となった8月7日。再び、青年会のメンバーが集まり、みこしの仕上げ作業に励んでいました。

山田匠会長:

「やっぱり(感染の)リスク回避はしないといけない」

会長の山田さん。感染が急拡大している状況に一抹の不安を感じていました。

この日は5つの樽をみこしに載せ、最後に神が宿るとされるご神木の「ヒバ」の枝を備え付けました。

ひとりの男性が作業の様子を見にやってきました。

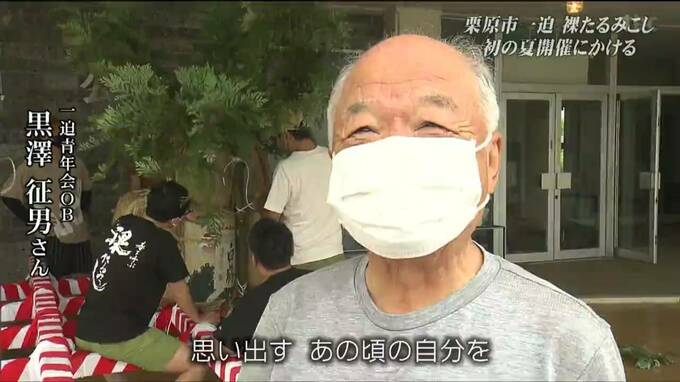

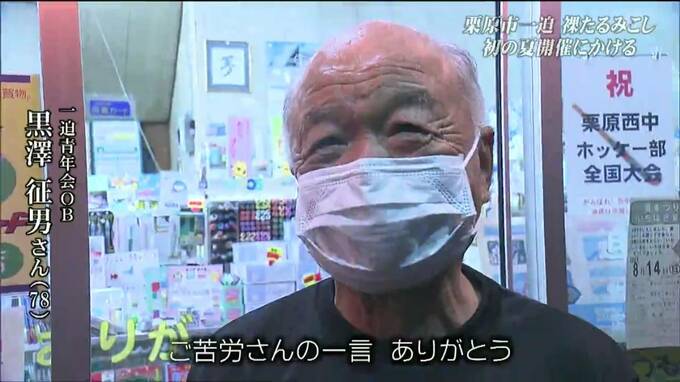

「お疲れ様です!頑張ってるね!」地元に住む黒澤征男さん(78)です。一迫青年会のOBで、裸たるみこしの立ち上げに関わったメンバーのひとりです。

一迫青年会OB 黒澤征男さん:

「思い出す。あの頃の自分を・・・」

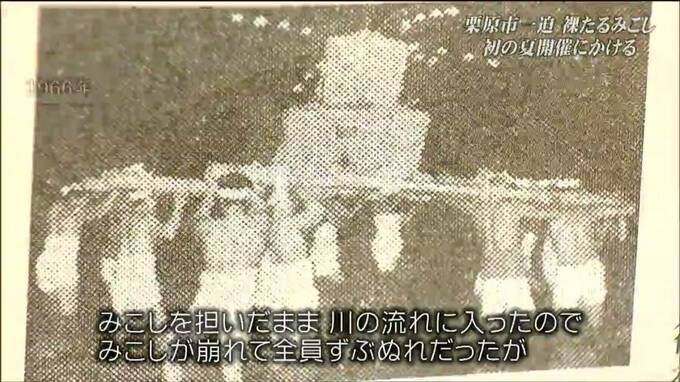

過疎化が進むまちを活気づけようと、1966年に始まった「裸たるみこし」。黒澤さんは、第1回目の様子を今でも鮮明に覚えています。

黒澤征男さん:

「第1回目は、調子に乗って迫川にみんなで行った。みこしを担いだまま川の流れに入ったので、みこしが崩れて全員ずぶぬれだったが、誰も風邪をひかなかった。裸たるみこしというのは、まちを元気にする源ですね」

1973年に行われた裸たるみこしの映像です。

2月3日の節分の夜、厳しい寒さのなか若者たちが無病息災などを願いながらみこしを担ぎます。沿道からは容赦なく担ぎ手に厄落としの「力水」がかけられ真冬のまちが熱気に包まれます。

今年で57回目を数える「裸たるみこし・夏の陣」当日です。

参加した人:

「冬と同じくらいに盛り上げて行こうと思う」

「地元だけど初めてで、いつも寒い時期なのでちょっと無理と言っていたが、今回は(開催が)夏だったので参加した」

一迫青年会 山田匠会長:

「やっとこの日を迎えることができた。2月3日の節分のたるみこしの地固めと思っているので、このみこしどんなもんだいと、みんなに見てもらいたい」

午後6時半。いよいよ出発です。参加したのは30人あまり。重さおよそ500キロあるみこしを担いで、商店街を練り歩きます。例年、40人から50人ほどで担ぎますが、今回は感染予防対策として半分に抑えました。また、沿道からの「力水」も取り止めました。「ワッショイ!ワッショイ!」

地元住民:

「夏の裸みこしが見られるとは思わず、良かった」

「コロナだから見られないと思っていた。かっこ良かった」

沿道には、黒澤さんの姿もありました。

一迫青年会OB 黒澤征男さん(78):

「まちを元気にするのはこのまつり、ご苦労さんの一言。ありがとう」

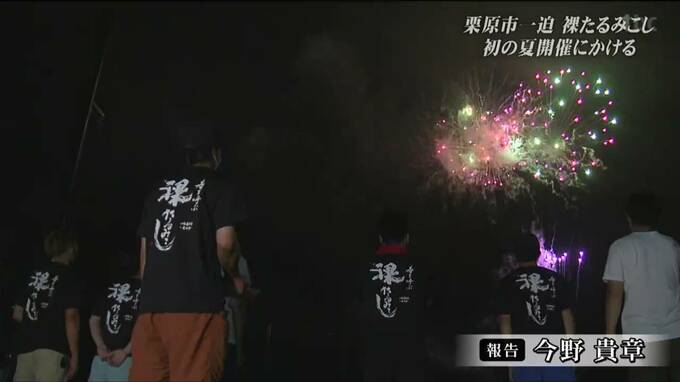

あいにくの雨模様のなか、およそ1時間。無事みこしを担ぎ終えました。

参加した人:

「夏にやるのも最高」

「開催できて本当に良かった。これでコロナが退散してくれることを祈った」

山田さんも満足した様子です。

一迫青年会 山田匠会長(34):

「お盆でいつも見られない人たちが沿道にいた。そういう人たちの姿をら見れたので、夏に開催して良かった。若い人たちにこのようなイベントが一迫にあるということを見てもらいたい」

「まちを活性化したい…」初めて夏の開催にかけた一迫青年会。半世紀以上変わらぬ思いをこれからも守り続けます。

去年は新型コロナの影響で、みこしは出さず、青年会のメンバーが軽トラックの荷台にスクリーンを載せ過去の映像を上映しながら行ったということです。来年こそは、再び2月に開催できるように新型コロナが早く収束してほしいものです。