<青島記者>

「こんにちはたくさん色んな作品がありますね」

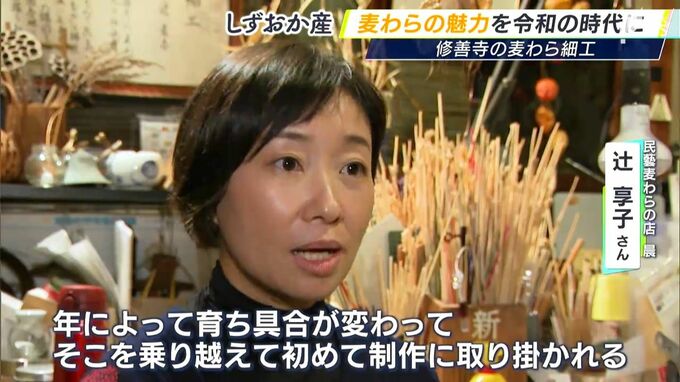

<辻享子さん>

「お店にあるものは全部麦を使って制作しています」

今回のしずおか産は、伊豆修善寺の麦わら細工です。

「民藝 麦わらの店 晨~あした~」

2024年で77年目になる工房は、辻さんの父、辻晨吾さんが開き、晨吾さんの妻、紀子さんが2代目、そして、3代目、娘の享子さんがその技術を今に伝えています。

<辻享子さん>

Q.いろんな種類がありますが魅力は?

「皆さんが想像する麦はカサカサしたイメージがあると思う。麦はすごく艶のある植物でその艶を活かした作品がたくさんある」

300年以上の歴史を持つ、日本の伝統工芸・麦わら細工。中でもひし形の編み目が並ぶ「大森編み」は、艶の変化で立体的な作品になります。

「こんにちは、よろしくお願いします」

4年前に始めた予約制の体験会です。

<辻享子さん>

「今、濡らして作業をしていくんですけど、途中で乾いてくると折れてしまうので」

天然素材の麦わらは編みやすくするためあらかじめ水に浸して柔らかくしておきます。

作業を進めると麦わらが乾いてくるので霧吹きで追い水をするのがポイントです。今回の体験会では螺旋形が美しい「ほたる籠」を作りました。

<参加者>

「すぐに形が崩れてしまってなかなか難しかったです」

<辻享子さん>

「でも、三つ編みはきれいにできていますね」

<参加者>

「三つ編みは自分でも上手だったなって(笑)」

<辻享子さん>

Q.難しい点は?

「麦を育てるところですかね。年どしによって育ち具合が変わってきて、そこを乗り越えて初めて(麦わら細工の)制作に取り掛かれる」

作品には大麦の茎を使います。工房を始めた頃から、大麦も修善寺産にしたいと栽培をしています。鳥や鹿の食害にあうこともあり、麦わらづくりは「自然との闘い」だと辻さんはいいます。

「沼津御用邸記念公園」です。10月から辻さんの「麦わら細工」を展示しています。展覧会にあわせて制作した新しい作品も並びます。

<見学者>

「私もね、幼少期は農家だったものですから、麦刈りだとか色んなことの経験はあるんですけど、ただこういう風に、(麦わらを)加工して伸ばすなんていうことは、まぁ思いもつかないというね」

展覧会のテーマは麦わら細工にかけて「願いを編む」です。

<沼津御用邸 飯田明衣莉さん>

「麦わら細工の美しさや素晴らしさが込められた展示会場になっているので、麦わら細工の素晴らしさであったり、またそういった職人への道も興味が行っていただけたら嬉しいなと」

4年前まで旅館で働いていた辻さん。今は修善寺生まれの麦わら職人としてその魅力を伝えます。

<辻享子さん>

「今の令和の時代の人たちの胸に刺さるような形で伝統を残さないと、伝統としても繋がっていかないというのをすごく第一線にいて感じる部分はある。麦わら細工っていうものは日本の宝なんだよっていうものを知ってもらえるような形が私の大きな願いです」

※問い合わせ先

・民藝 麦わらの店 晨~あした~

・伊豆市修善寺806ー1

・営業時間: 10:30~16:00

・電話番号: 090-3149-9788