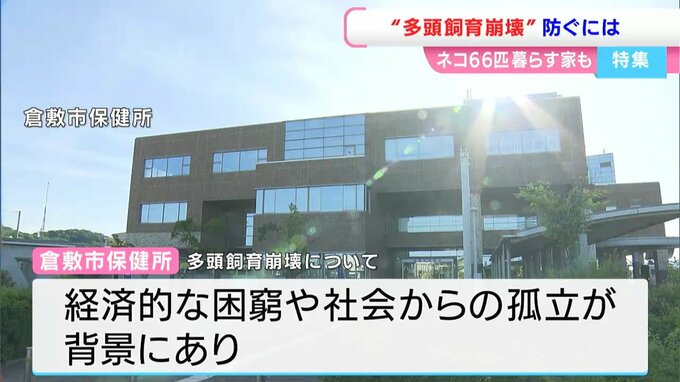

背景には「経済的な困窮」「社会からの孤立」も

こうした多頭飼育崩壊は、近年各地で相次いでいます。環境省によりますと、2018年度は全国の自治体に、合わせて2,149件の苦情が寄せられたといいます。

動物愛護管理法違反で、刑事罰を科されることもある多頭飼育崩壊。いったい、どうすれば防ぐことができるのでしょうか。

倉敷市保健所は、「経済的な困窮や社会からの孤立が背景にあり、飼い主が誰にも相談しないケース」が目立つとしています。

このため、周囲の人が早い段階で異変に気付き、保健所などに連絡してくれるかどうかが頼みの綱だといいます。

(倉敷市保健所 生活衛生課 動物管理係 山本正行係長)

「かなり事態が大きくなってから発覚するのが、問題だと思っています」

「もっと早く知ることができていたら、いろんな関係機関と連携を取りながら飼い主の支援をすることもできただろうし、動物たちもこういう状態になる前に救い出すことができたという思いはあります」

そのうえで飼い主に対して、保健所など関係する機関が粘り強く向き合っていく必要があると話します。

(倉敷市保健所 生活衛生課 動物管理係 山本正行係長)

「なかなか飼い主と直接話ができないケースはある。玄関先で出てきてくれなかったりというのは当然ある」

「その場合は繰り返し足を運んで関係性を築いていくしかないと思っているのですが、解決自体に時間がかかるケースがあるのも事実」

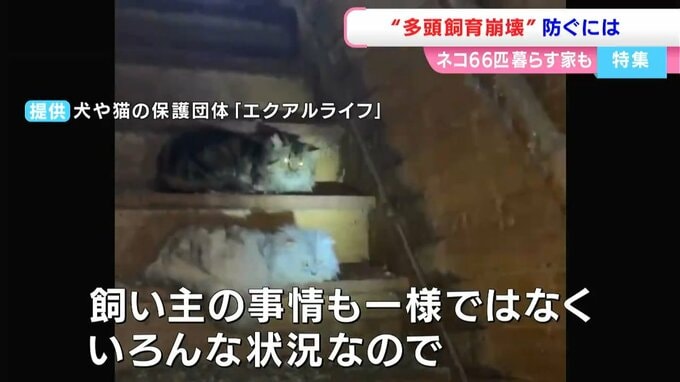

「打てる手は全部打っていきたいですし、それは一つのやり方にとらわれず、飼い主の事情も一様ではなくいろんな状況なので、それに見合った対応がそれぞれであると思う」