一年の始まりに欠かせない正月の定番家庭料理「雑煮」。地域や家庭で味付けや具材が異なることが知られています。

番組スタッフが正月に実家で食べてきた雑煮も、具沢山なものからシンプルなもの、味付けもしょうゆだったり、みそだったりとさまざまで、ひとつとして同じものがありません。

今回は「熊本の雑煮事情」を調査しました。自分の家の雑煮とどのように違うのか、ぜひ比べてみてください。

雑煮ってどうやって始まった?

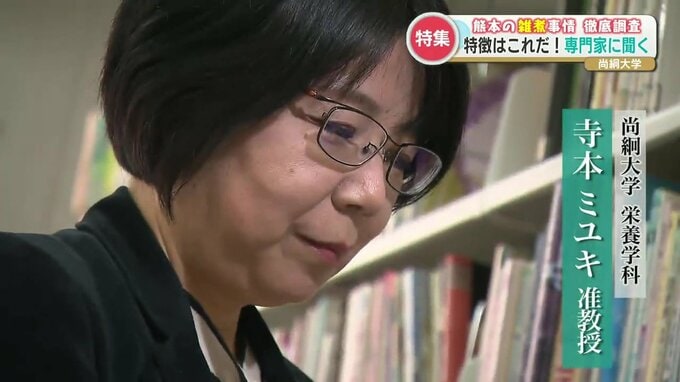

熊本の食文化に詳しい、尚絅(しょうけい)大学の寺本ミユキ准教授に「雑煮」について聞きました。

尚絅大学 栄養学科 寺本ミユキ先生「雑煮は神様にお餅をお供えして、それをお正月におろして『神様の力が宿っているものをいただく』というのが始まりと聞いています。地域で生産されたもの、とれたものをお餅と一緒にいただくのが雑煮です」

では熊本で食べられる雑煮にはどんな特徴があるのか?熊本市内で食べられている一般的な雑煮を実際に作ってもらいました。

熊本市内の雑煮の特徴は?

最初は だしから。昆布・スルメ・干ししいたけ・鶏肉を使います。普段だしに使われない「スルメ」が入っていますが…。

寺本先生「多くの家庭でだしに鶏肉が使われています。スルメをだしにつかう地域は少なく、熊本特有の文化です」

だしをとったら、うすくち醤油と赤酒で味付け。

(※赤酒のかわりにみりんでも可能、調整で塩を少々入れる場合も)

熊本では、うすくち醤油をつかった“すまし”タイプが多いのだそう。

そして具材。一般的には旬の根菜類やかまぼこを入れますが、熊本市ではそれに加え“ひご野菜”の「水前寺もやし」と「熊本京菜」を入れるのが大きな特徴です。

そして主役のお餅は角餅ではなく「まる餅」を使います。餅だけを鍋で煮込み、柔らかくしたものを器に取り入れます。

寺本先生「海のもの、山のもの、里のものが全て集まるように盛り付けます。『自然に感謝して食べる』という意味合いがある」

雑煮には、食材や盛り付けにも意味があり様々な願いが込められています。

例えば「水前寺もやし」は長い根を切らず“長寿”を願い、お椀のうちに丸く沿わせることで“円満”を願います。

それでは、完成した雑煮を学生たちが試食。

ーー実家の雑煮との違いは?

学生(上天草市)「一緒な感じです。スルメと色んな野菜入れて作ってます」

学生(熊本市)「私の家はスルメが入っていないので、初めて食べました」

やはり、家庭でさまざまな味があるよう。熊本市以外の地域の雑煮を調べていくと、山鹿市に意外な具材が入った雑煮がありました。