そして東区にある人気のカフェも、主役になっているのは魚の味噌煮やゴマ豆腐・煮しめなどの家庭の味。

そんな自慢の惣菜を様々な形態で販売しているのは「平家屋(へいけや)」

37年前に創業した当時は、今のように惣菜を売る所は多くありませんでした。

平家屋 創業者 本田 真由美 会長

「今から40年くらい前ね。周囲から『煮しめば売らすげな』とか言われました」

こう振り返るのは平家屋を創業した本田会長親子。起業のきっかけは、会長自身が子育てをしている時の経験でした。

本田 真由美さん

「私も仕事をしていましたから、簡単にできる、お肉をちょっと炒めてパッと出す料理ばかりで。これからのママたちは忙しく仕事をする上でね、手を抜けるようお手伝いしようと思ったのがこの仕事なんです。全てが手作りです。既製品は入れません」

県内でも有数の紅葉の名所である八代市泉町。ここで平家屋の味は作られています。

味のベースになるのは会長の母「タツ子おばあちゃん」94歳のレシピ。

平家屋 会長の母 本田 タツ子さん

「先祖代々おばあちゃんかずっと伝わってきているから。その味がやっぱり自分にも染み込んでしまっているんです」

食材はできるだけ九州産を使っています。その味を引き出すのは熊本のしょう油や赤酒などの調味料。平家屋の味は、ほぼ地元のもので作られています。

同じ分量でも、味付けのタイミングが違えば味も変わってしまう素朴だけど繊細な料理。タツ子おばあちゃんは、その技術をできる限り伝えるべく、現役を引退した今でも時々工場に顔を出します。

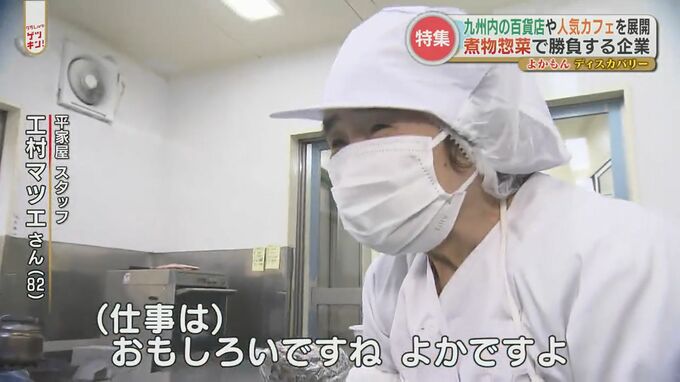

調理スタッフは10代からベテランの80代まで。貴重な経験者は元気な限り活躍します。

平家屋スタッフ 工村 マツエさん

「仕事は面白いですね、よかですよ。給料で孫にお小遣いやったり」

創業当初は手作り惣菜をイベントで売っていましたが、九州内の百貨店で販売するようになるなど、販路は広がっていきます。

ただ、会長はある不安を感じていました。

本田 真由美さん

「私の頃はメインが煮物でしたから。でもうちの子どもたちの頃はウインナーなどもいっぱい出て、もうお肉がメインで、そこにちょっと小鉢的に煮物がある時代なんです」

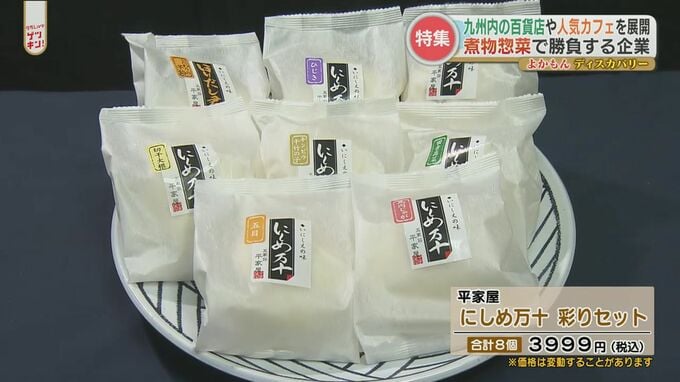

食卓に「時代の変化」を感じた会長は「日本の伝統的な味を残したい」と思うように。そこで生み出した商品が、惣菜をまんじゅうに入れた「にしめ万十」です。昔ながらの食文化を若い人にも味わってもらおうと工夫しました。

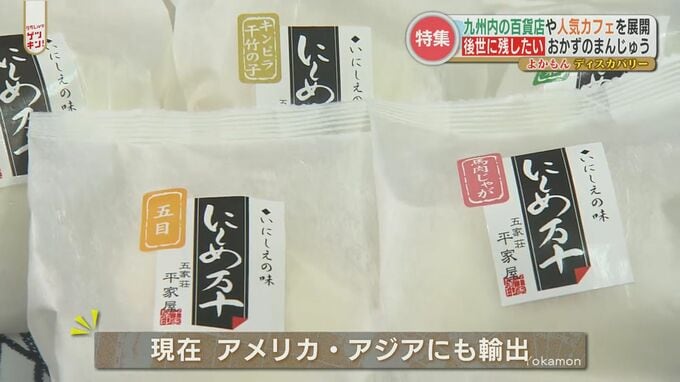

具材は、五目・キンピラ干し竹の子・ひじき・高菜など8種類。

それぞれ惣菜として販売しているものを少しアレンジ。これを独自の配合でつくった、ふわふわで弾力のある生地で包み、15分ほど蒸します。すると、まんじゅうがほぼ完成。すぐに急速冷凍します。

そして、食べる時の再加熱で味が完成。そこまで計算しつくされた逸品なのです。

本田 真由美さん

「煮物を直接お皿に入れたら、子どもって不思議と食べないんですね。でも、それを小さく刻んでご飯に混ぜたり、にしめ万十にすると、なぜかしら食べるんですね。形を変えると子どもたちが食べるということは、こうやって伝わるのかなって」

現在ではアメリカやアジアにも輸出、県内のみならず世界中に日本の味を伝えています。

本田 真由美さん

「外国でもヘルシー志向な料理が注目される中で、田舎の料理も少しずつ手に取っていただく時代がやっときたかなと思っています」