日本文化に深くかかわり、かつ「毎日の生活」に欠かせない「お箸」。その達人の証である「箸講師」を知っていますか?

箸講師とは、日本箸文化協会が認定している資格です。箸の使い方やマナーを通して、日本のよき心、感謝の心の伝承、健全な食生活の普及を目指しています。

熊本県内には2人だけという珍しい資格の持ち主である冨田昌枝(とみた まさえ)さんに、知っていそうで知らない箸のマナーを教わりました。

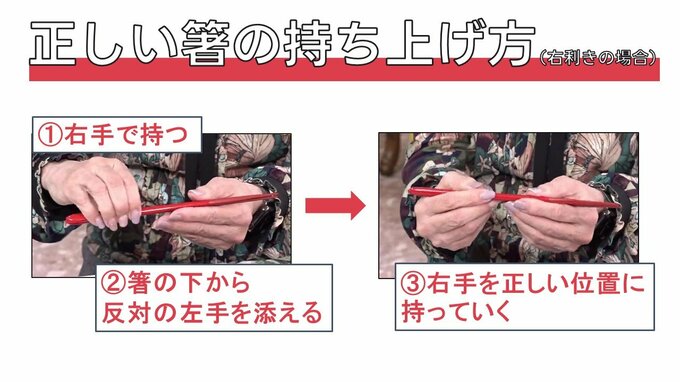

まずはリポーターがいつも通りの箸の持ち方をしてみると、冨田さんからさっそくNGが。間違えていたのは、箸の持ち上げ方です。リポーターは右手で箸を握りしめて持ち上げていましたが…

冨田さんによりますと、正しい持ち上げ方は以下の通り。

①右手で持つ

②箸の下から反対の左手を添える

③右手を正しい位置に持っていく

※右利きの場合

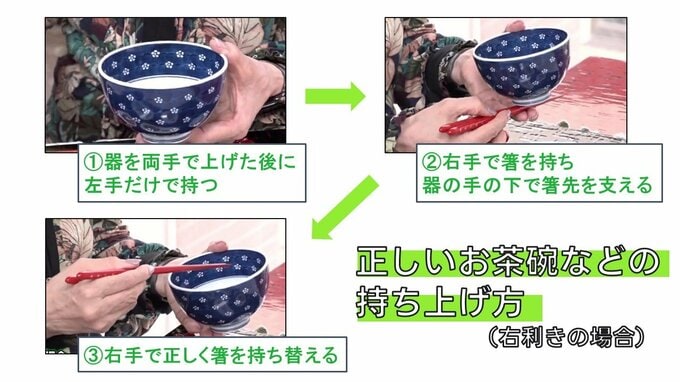

ちなみに、お茶碗などの正しい持ち上げ方も教えてもらいました。

①器を両手で上げた後に、左手だけで持つ

②右手で箸を持ち、器の手の下で箸先を支える

③右手で正しく箸を持ち替える

※右利きの場合

リポーター「持ち物は、先に両手で持たなけいといけないということですね」

日本箸文化協会の資格には「箸ソムリエ ベーシック」「箸ソムリエ シニア」「協会認定箸講師」まで3段階あり、最初の「箸ソムリエベーシック」と呼ばれる資格は、リモートで気軽に受験できます。

そこで出題されるのが「嫌い箸」と呼ばれるマナー違反の箸の使い方です。例えば大皿料理を取り分けるとき、箸の反対側を使って取り分けていませんか?

冨田さんも「やっちゃいますよね」と頷きますが、これは「逆さ箸」と呼ばれるやってはいけない使い方です。検定の教本では理由について「神仏と食事を共にするという信仰的意味では“箸の上”は神仏が使う側になるから」と説明しています。大皿料理は、取り分け用の箸を必ず準備するのが正解です。

冨田さんいわく「箸使いは幸せ掴み」。美しい箸使いが、毎日の食事の幸福度を上げることにも繋がるかもしれません。