◆海外は厳罰化の一方、日本は“条例”で対応

一方で、自画撮り被害の対策をめぐっては、日本の法規制が海外に比べてあまり進んでいないと専門家は指摘します。

田代純一弁護士「欧米は5年とか10年とか長いところは15年の刑罰が最大で課せられるが、日本では長くても5年とか。海外はできる限り規制はどんどんしていって、厳罰化している傾向にあります」

児童ポルノ禁止法では、わいせつな画像を子供たちに「要求する行為」そのものが規制されていないため、全国の自治体はそれを補うように相次いで条例を改正しています。福岡県では2019年から、佐賀県も2020年から条例を改正して「要求行為」を禁止しました。

田代純一弁護士「わいせつ画像を送らせる行為自体が今条例で定められているが、例えばそこを法律の方で定めることで法意識が高まる」

◆裸をAIが判定 写真撮れないアプリ

こうした中、SNSの犯罪から子どもたちを守るための最新技術も登場しています。

RKB吉松真希「カメラで下着姿の写真を撮ろうとすると…不適切と判断され保存することができません。同時に保護者の端末にも通知が届くようになっています」

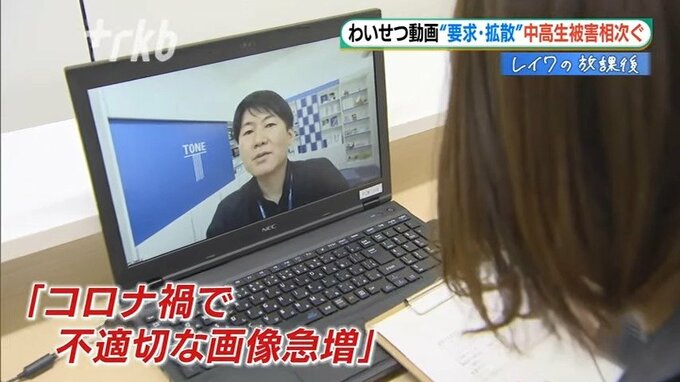

東京の企業が開発した「TONEカメラ」というスマートフォンのアプリ。裸や下着姿といったわいせつな画像をAI=人工知能が検知して撮影できないようにするものです。保護者のスマホにも撮影の日時などについて通知される機能がついています。開発企業の担当者はコロナ禍で在宅時間が増えたこともあり、緊急事態宣言中に不適切な画像の検知件数が急増したと話します。

トーンモバイルスマホあんしんラボ・工藤陽介所長「新型コロナで家にいる期間が増えてスマホを触る時間が増えると、不適切な画像の検知も増えるので、子供の利用時間の長い短いと危険性の増大は相関関係はあると思っています」

若い世代にとって身近なSNSを通じてまん延する性暴力。正しい知識やモラルを身につけるだけでなく、被害を防ぐための様々なアプローチが求められています。

◆「後ろめたさから被害訴えにくい」側面も

田畑キャスター:

スタジオには取材した吉松真希記者です。公開されては困る画像をなぜ送ってしまうのでしょうか?

RKB吉松真希:

街で取材すると、交際相手を信じているからこそ断り切れずに送ってしまう。送ったら、別れた後に拡散されてしまう被害が多いという印象です。警察が把握しているのは氷山の一角で、実際のかなり多いというのが実感です。

池尻キャスター:

被害を訴えられない理由があるのでしょうか?

RKB吉松真希:

被害を受けた少年少女は、自分自身に責任を感じたり、保護者に知られたくない後ろめたさから被害を訴えにくいのではと感じています。

そしてVTRに出たアプリなんですが、すべてのスマホで利用できるわけではありません。このようなアプリがより普及することが望まれます。

田畑キャスター:

デジタルって残るんですよね。今っていうことだけ見つめてないと、その先を中々考えられないこともあるんですよね。自分を守るためにしっかり自分を大切にしてもらいたいと思います。

(お断り:登場人物の年齢や肩書きはすべて2021年12月の放送当時のものです)