◆平和条約発効時1244人が服役

元海軍大佐で、第二復員省大臣官房調査部員や復員庁第二復員局調査部長、法務調査班長などの立場で戦犯裁判に28年も関わった豊田隈雄が、1952年6月20日、厚生事務官として外務省と法務府(法務省の前身)へ提出した意見書が、国立公文書館の資料の中にあった。豊田隈雄は1986年8月に「戦争裁判余録」(泰生社)を出版している。それによると、平和条約発効時、巣鴨刑務所には927人、フィリピンのモンテンルパには111人。オーストラリアのマヌス島には206人、合わせると1244人が服役していた。

◆戦犯問題の早急な解決を

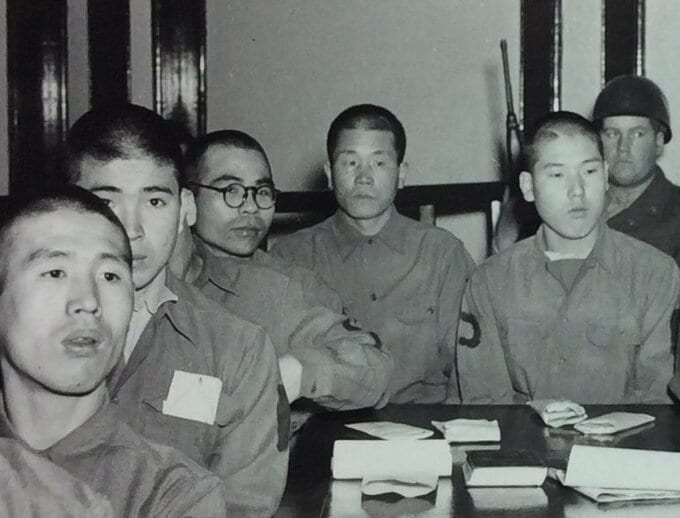

豊田隈雄著「戦犯裁判余録」(1986年 泰生社)より

当時50歳だった豊田は、平和条約発効から2ヶ月の時期に意見書を出す理由を次のように書いている。

<いわゆる「戦犯」の釈放、減刑等に対する一般勧告の重要緊急性についての意見 厚生事務官 豊田隈雄>※現代風に書き換え

終戦以来、今日までもっぱら戦争裁判に関係してきた政府の一員として、ことの重大性と情勢が急迫している現状に鑑み、何とかして、ことなく日本の熱意と力により、戦犯問題の早急な解決を期したき一念より、ここに卑見を呈してご批判を乞う次第である。

豊田によると、平和条約発効で刑の執行管理は日本政府の手に移り、「平和条約第十一条による刑の執行および赦免等に関する法律」(法律第百三号)が交付、即日施行されたのだが、結局、「服役者を戦争犯罪人として扱う」という連合国側の方針は、全く変わらなかった。減刑、仮出所は日本政府が行う勧告に基づき、関係各国が決定しなければ執行できなかったのである。

豊田は意見書の中で、日本政府の勧告が重要であり、しかも緊急を要することを、これまでの戦犯裁判の状況から強く訴えている。