長崎県内各地で15日行われるお盆の伝統行事「精霊流し」。ことし流される精霊船に込められた故人への思いを取材しました。

藁をふんだんに使った 昔ながらの精霊船

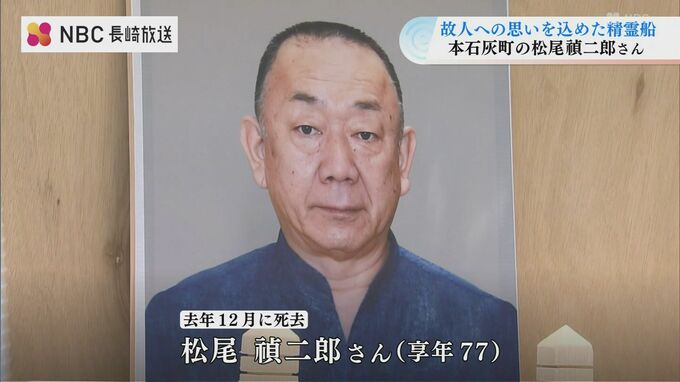

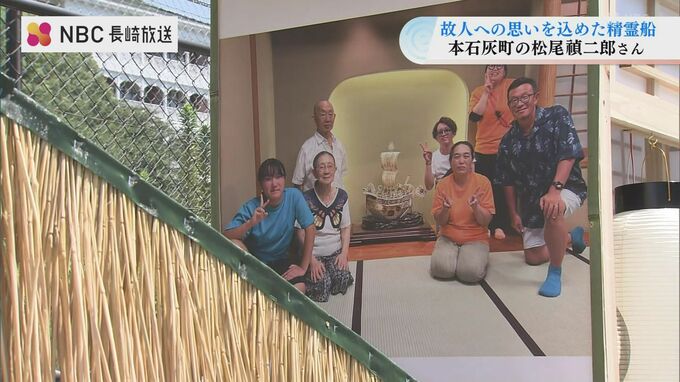

藁をふんだんに使った昔ながらの精霊船。去年12月、病のため77歳でこの世を去った松尾禎二郎さんの船です。

独身だった松尾さんが、自分の子や孫のように接した姪とその子どもたちが船を流します。

姪・江川奈美さん

「昔ながらの厳しくて優しくて、九州男児というか。本石灰町でおくんちがある時は、機敏に動かないと、目がこわい存在でもありました」

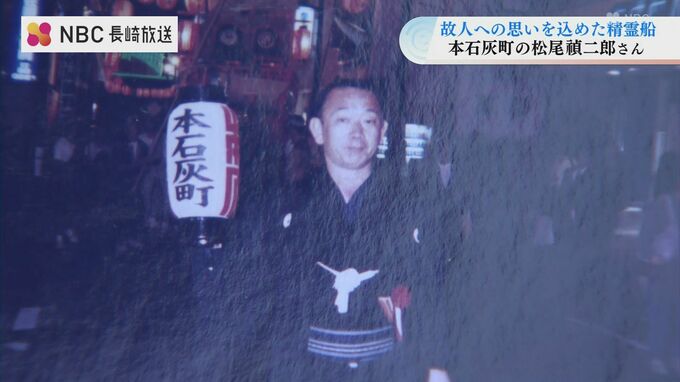

帆には、長崎くんち・本石灰町の御朱印船

松尾さんは長年、本石灰町に暮らし、御朱印船を支えてきました。おととし根曳を務めた姪の子・江川錦さんには、忘れられない思い出があります。

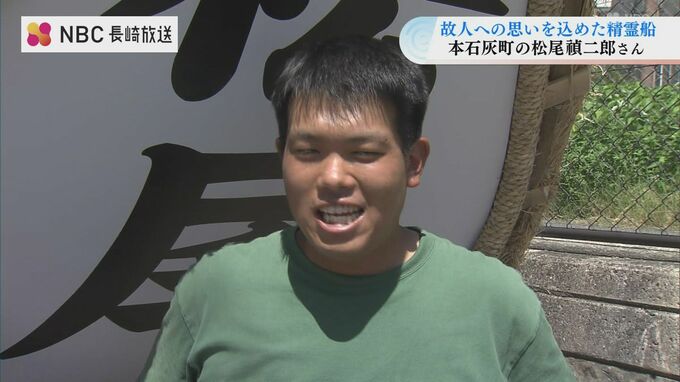

松尾さんの姪の子 江川錦さん(23)

「くんちの稽古の後に頻繁に電話がかかってきたんですよ。『きょうはようまわったか?』という話をして。『見に行きたかとけど、なかなか行ききらんけん、ごめんな』っていうとば、ほぼ毎日電話してたんですよ。普段全然電話しない人が。そしたら、後になって『具合の悪か』って。(練習後の電話で)二人の時間っていうのをつくれて嬉しかったですね」

温かく見守り、いつも相談にのってくれた松尾さんへの感謝を込めた精霊船です。

松尾さんの姪の子 江川錦さん(23)

「(松尾さんから)ずっと言われよったとは、『人にようしとけ。自分がきつくても困っとっても人ば助けろ。やっぱり人にようしとけばいつか返ってくる』って」

多くの人に慕われた松尾さんからの教えを胸に、精霊船を流します。