能登半島地震の被災地の状況が連日伝えられていますが、東日本大震災を経験した私たちが地震の情報に触れる際の注意点について、専門家に聞きました。

1日発生した能登半島地震は、犠牲者の数が200人を超えるなど、甚大な被害の状況が日々伝えられ、避難生活の長期化も懸念されています。

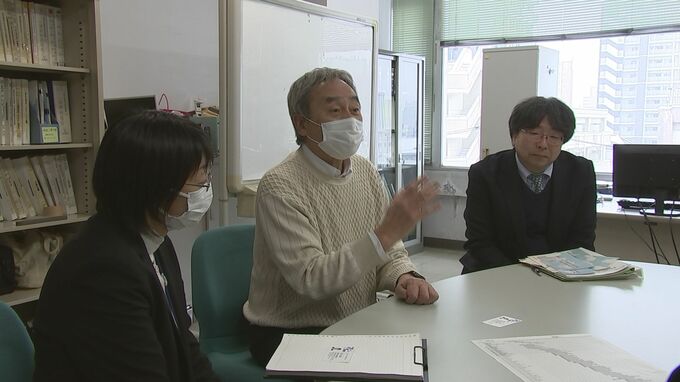

岩手県精神保健福祉センター顧問で、東日本大震災の際、被災者の心のケアにあたった精神科医の小井田潤一さんは、能登半島地震の被災者の現在の精神状態について、次のように分析します。

(岩手県精神保健福祉センター顧問 小井田潤一 医師)

「一週間すぎたころに疲れが来るんですよね、心のですよ。眠れないとか、気分が落ち着かないとか、不安だとか。さてどうしようかと、先の見通しが立ちにくくなると思う」

その上で、心のケアが必要なのは被災者だけではないと指摘します。日々の報道を見て、東日本大震災を思い出してしまう人もいる可能性があるとして、情報への接し方に注意を呼びかけます。

(小井田潤一 医師)

「非常につらい体験をされた方が、フラッシュバックなんかをする場合があるので、そいう時は映像から離れていただくのが第一。リラックスして呼吸を整える、ストレッチをしてもいいし、そういうことをして落ち着いていただいて」

連日伝えられる被災地からの情報に、私たちも心の状態に気を付けながら接することが重要です。

岩手県精神保健福祉センターは「こころの相談電話」を受け付けていて、平日の午前9時から午後6時まで、心理士などの専門員が相談に応じています。

【こころの相談電話(岩手県精神保健福祉センター)】

019-622-6955(平日午前9時~午後6時)