4月22日、富山県高岡市のプールで5歳の男の子が亡くなる痛ましい事故が起きました。こうしたプールでの悲劇を防ぐために“どのような対策”をとっているのでしょうか。

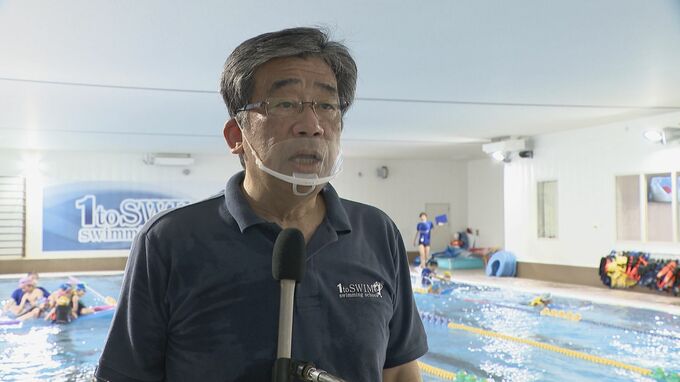

3歳児から高齢者まで、多くの生徒が通う愛知県春日井市のスイミングスクール。

(1 to SWIM swimming school 一田幸男オーナー)

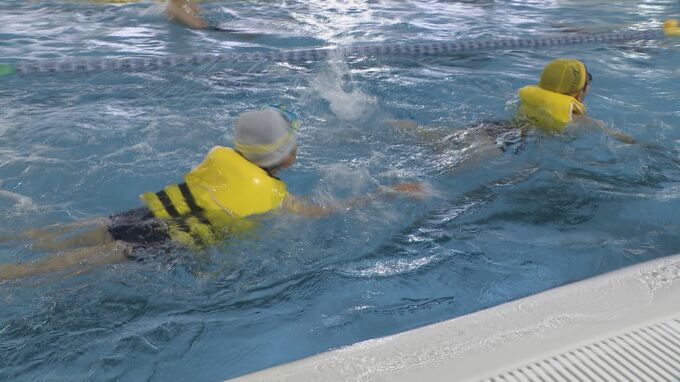

「まだ水の中で自由に泳げない子どもたちに対しては、ライフジャケットを中心に安全確保できる体制を十分にとる」

水に慣れていない子や足がつかない子などには、安全が確保できるまでライフジャケットを着用させています。

(保護者)

「うちは最初で、ライフジャケットを着てやっているので溺れないけど。(ニュースを見て子どもに)『先生の言うことを聞いてね』と話した」

「最初『怖い』と言ったので、(ライフジャケットは)溺れないと説明聞いて、安心だと思った」

富山の水泳教室で溺死した5歳の男の子は、体に「ヘルパー」と呼ばれる、直径20センチほどの浮き具をつけていました。

(1 to SWIM swimming school 一田幸男オーナー)

「(ヘルパーは)基本、体の姿勢を保つためのもの。簡易で、ひもで止めているだけの道具なので安全確保のための道具ではない」

そもそも「ヘルパー」は安全のためではなく、泳ぎを上達させるための道具といい、飛び込んだ際に外れたとみられています。

さらに、男の子が飛び込もうとした場所には、小さい子でも足がつくようプールの底に台が置かれていました。

このスクールにも同じような台がありますが、子どもが台の下に潜り込んでしまうことも考えられるため「ゆっくり入る」ことと「台の周りで頭を沈めない」よう注意しています。

このスクールによりますと、利用者の安全対策については県の「プール条例」で、全体を監視する監視員を常に適切に配置することなどを定めていますが、それ以上のことはそれぞれの施設に委ねられているということです。

このスクールでは、この他にも、より手助けが必要な子が一目で分かるよう、泳げる能力によって帽子の色を変え、コーチは常に「首振り確認」をして子どもの人数を数えるなど基本的な安全対策を重ねています。

(1 to SWIM swimming school 一田幸男オーナー)

「今まで以上に、より慎重にしっかりと注意深くやらないといけない。日々努力が必要」