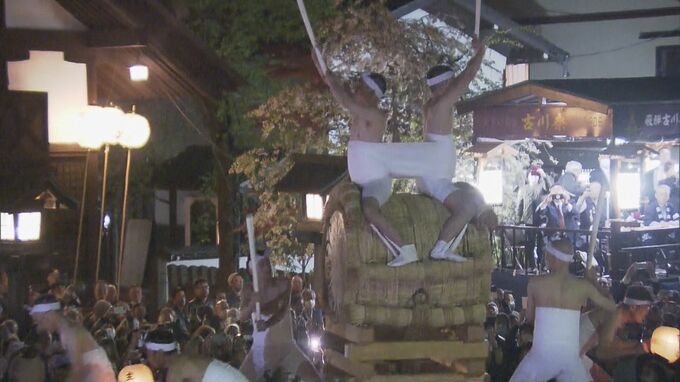

19日、岐阜県飛騨市の「古川祭」の呼び物、勇壮な「起し太鼓」が行われ、4年ぶりに太鼓の櫓が町を練リ歩きました。

江戸時代から伝わる「起し太鼓」は、飛騨市古川町の気多若宮神社の例祭である「古川祭」の最大の呼び物です。

19日午後8時半頃、町の中心部の広場では、大太鼓にまたがった下帯姿の男衆らが威勢よくバチを振り下ろし、太鼓を打ち鳴らしながら櫓が町を練り歩きました。

新型コロナの影響で、中止や規模を縮小して開催されてきましたが、ことしは4年ぶりに太鼓を載せた櫓が町を練り歩き、参加した男衆らは、ほぼ本来の姿に戻った祭りをやり遂げたことに満足げな様子でした。

(太鼓打ちを務めた人)

「僕たちの町内の気持ち、先輩方が培ってきた古川祭の伝統ある祭りの中で『上打ち』ができたことは本当に誇りで、言葉にできないですが嬉しい気持ちです」

また、19日夜は久々に大勢の外国人観光客も訪れ、勇壮な祭りに圧倒された様子でした。

(イスラエルからの観光客)

「素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい」

(台湾からの観光客)

「楽しかったです。面白かったです」

「起し太鼓」は夜中に町の人々を太鼓の音で起こし、祭を知らせたことに因んだと云われ、古い町並みに響いた太鼓の音が長い冬の眠りから飛騨古川の町を起こし、遅い春の訪れを告げているようでした。

古川祭は20日も規模を縮小して「屋台の引き揃え」や「からくり奉納」などが行われます。