相次ぐ値上げの波が4月も押し寄せます。サウナブームの中、苦境に立たされる銭湯。東海3県で料金が揃って値上がりします。その背景には、戦後から続く、ある特殊な事情がありました。

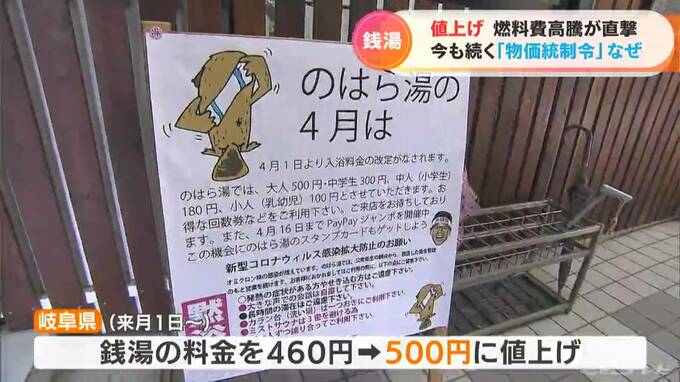

岐阜市の中心部にある銭湯「のはら湯」。明治27年に開業した老舗で、今も毎日180人ほどが利用しています。

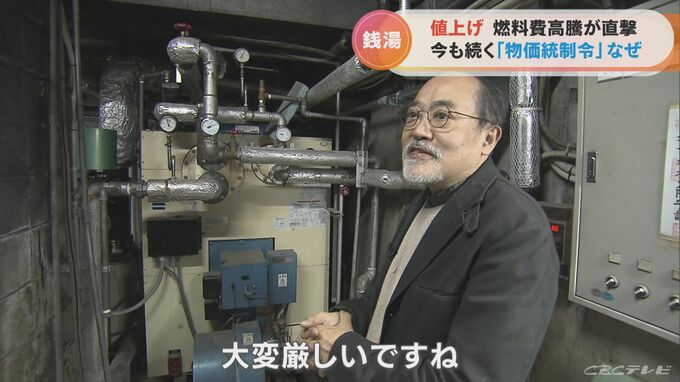

(のはら湯 野原伸之代表)

「大変厳しいですね。重油が20円~25円とか、1リットル当たりで上がっているので、うちの場合はここのところ赤字です」

「のはら湯」の代表、野原伸之さん。重油や電気代の高騰で経費がかさみ、2022年2月からの1年間で300万円ほどの赤字だといいます。ところが、コロナ禍前の2019年10月を最後に、値上げは一切していません。そのワケは?

(のはら湯 野原伸之代表)

「物価統制令で料金が設定されている。重油が上がったから明日から100円、200円上げようとかできないんです」

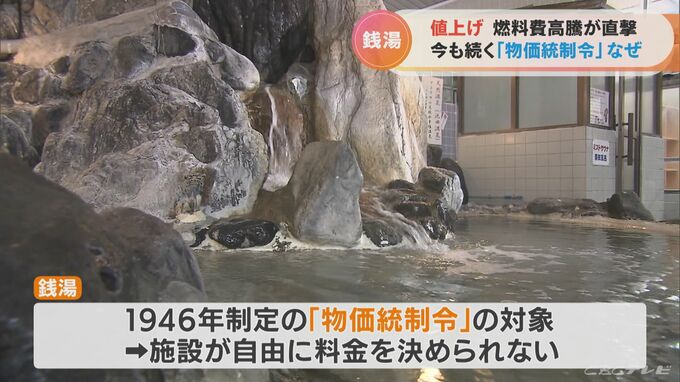

実は銭湯は今も1946年に制定された「物価統制令」の対象で、施設が自由に料金を決められないのです。

戦後の混乱期に生活必需品の高騰を防ぐためにつくられ、一時は米や酒など1万件が対象でしたが、令和の今、対象として残っているのは銭湯の料金だけ。一体なぜなのでしょうか?

(のはら湯 野原伸之代表)

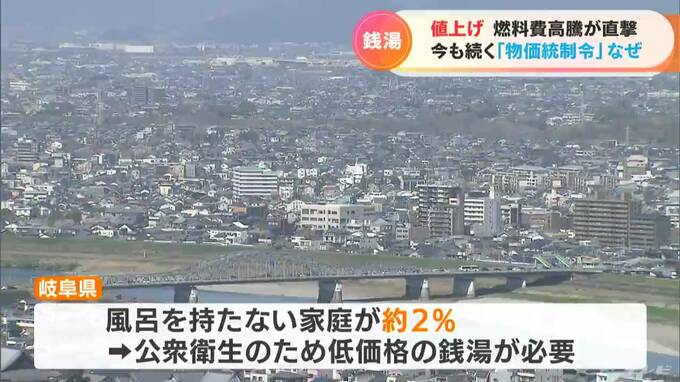

「今でも家にお風呂がない人はみえる。病院と一緒で一般市民の生活衛生を守るために、値段を上げずにキープする状態が続いているのだと思う」

岐阜県では人口の2%ほどが家庭に風呂を持っておらず、公衆衛生を保つために今も低価格の銭湯が必要というのが、その理由といいます。

また料金を行政が決める一方で、固定資産税や水道料金の一部が免除される銭湯側のメリットの大きさも一つの要因だといいます。

しかし燃料費の高騰は、そのメリットを打ち消すほどの大きな打撃で、銭湯側の要望を受け、岐阜県は据え置いてきた料金を40円値上げし、4月1日からは500円に。

(利用客)

「上がるな、とは思っていたけど。仕方ないよね、こういう世の中だから」

「値上げはしょうがないんじゃないですか。地方では、たくさん銭湯もつぶれているので。のはら湯さんは、すごくありがたいです」

物価統制令の対象外となる「娯楽」を目的としたスーパー銭湯や健康ランドの台頭で、最盛期の1965年には岐阜県内に330軒以上あった銭湯も今はわずか15軒に。それでも必要とする人が居る限り、野原さんは、この銭湯を閉めることはないといいます。

(のはら湯 野原伸之代表)

「40円の値上げというのは利用者に大変厳しいと思う。我々としては、たくさんお入りいただく方を、お値打ちにできる工夫を考えないといけない」