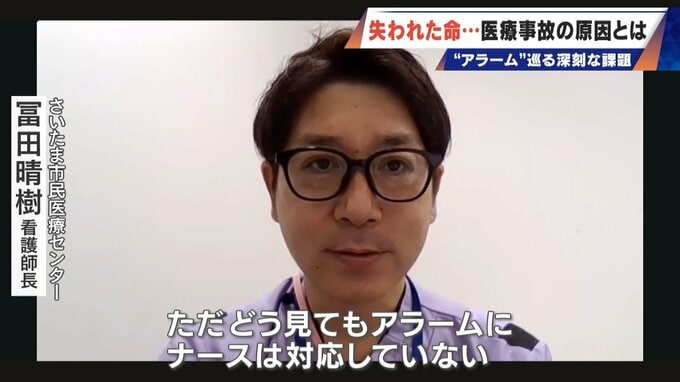

「どう見てもアラームにナースは対応していない」

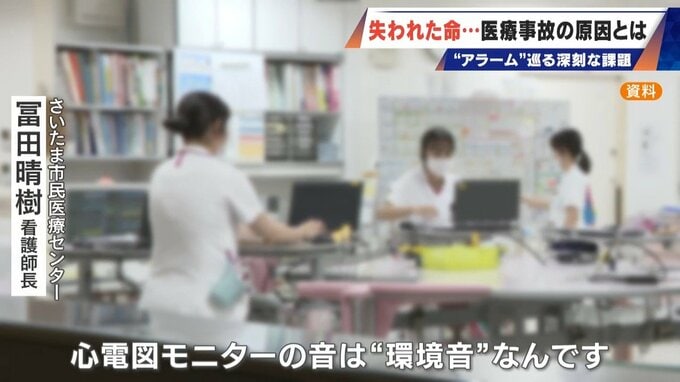

この「アラーム疲労」問題に本格的に取り組んだのが、さいたま市民医療センター。看護師として、改善の先頭に立った冨田さんは。

(さいたま市民医療センター・冨田晴樹看護師長)

「一番にやらなければいけないのは、アラームの無駄鳴りを減らすことでした。(対策前は)1日で4000回くらい鳴っていた。1分間に5~7回。つまり24時間アラームが鳴りっぱなし。ただ、どう見てもアラームにナースは対応していない」

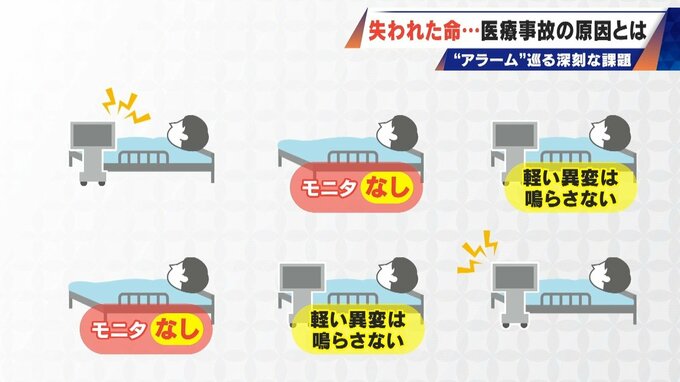

病院がまず取り組んだのは「無駄鳴り」の防止。それまで、誰にでもつけていた心臓や酸素のモニタを、症状や年齢などに応じて本当に必要な患者だけにつける、アラームが鳴る基準も患者ごとに設定するなど、ルールを定めたのです。

(冨田看護師長)

「“心停止に近いようなアラームしか鳴らさない”というのを徹底して、アラームの数は今は(改善前の)10分の1くらい」

この上で、病院内の至る所にアラームを知らせるモニタも設置。本来の緊急事態として、認識できるようにしました。

(冨田看護師長)

「心電図モニターの音は“環境音”なんです。その(鳴り続ける)環境であれば、必ずまた次が起こるので。“病院として対策を立てる”ということが必要」