忘れかけていた母国の匂い

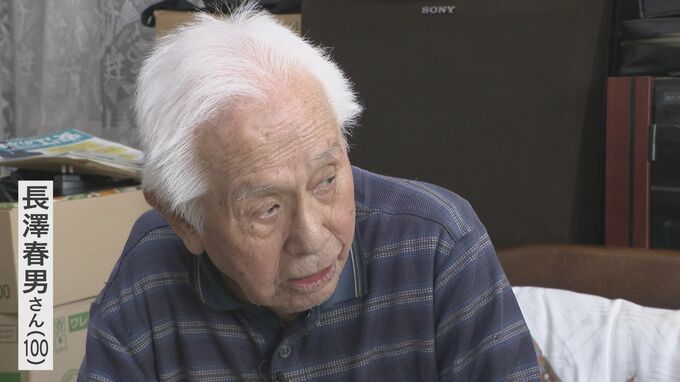

日本で、すでに3年前に終戦を迎え、それまで日本国民を支えていた概念も、ものの見方も、精神性までもが真逆へ振れた時代だった。その劇的に時代が変貌を遂げるうねりを、外から見ていた春男さん。

自らは、終戦時の思想、概念を持ち合わせていただけに、そもそも変わり果てた祖国に帰りたかったのか?私は聞いた。

「その時、ターニャと一緒にウクライナに行こうとは思わなかったのですか?」

春男さんは「思わなかった。やはり、日本へ帰りたかったから」と即答した。

産まれてから20年ほど日本で暮らし、日本人として生きてきた。特にシベリアへ渡ってからは、日本人であることをむしろ意識し、いつ殺されるかもわからない極限の世界で生き抜いてきた。だからこそ、人一倍「祖国へ帰りたい」という切なる思いと「自分は日本人だ」という自負が増していったのかもしれない。

すし詰めの列車と船を乗り継ぎ、ようやく帰国した。京都にある舞鶴港では多くの日本人が手を振って出迎えてくれた。ここが夢にまで見た祖国、日本なのだ。初めて見る舞鶴の景色なのに、なぜか懐かしい匂いがした。忘れかけていた母国の匂い。ここは日本なのだ。

一方で、目を閉じると日本を離れてからの4年余りの出来事がフラッシュバックのように蘇ってきた。名古屋から満州に軍人として渡り、満州からシベリアへ捕虜として連行され、凍てつく炭鉱などでは単なる使い捨てのコマとして強制労働を強いられた。目の前で亡くなっていった仲間たちのことが自身の眼に映し出された。その絵を断ち切るかのように、閉じた瞳を開け、舞鶴の岸壁をみつめた。

長澤春男さん、当時23歳。持ち前のバイタリティとアイデアで苦難を乗り越え、自身の未来を切り拓いていった青年は、ついに生きて母国の土を踏んだのだった。

〈これまでの記事〉

・100歳抑留者が初めて明かす 戦後80年の秘密①

・ロシア人女性との“禁断の恋” 命つないだロシア語への執念②

・強制労働先での出会い「瞳は丸く大きかった」③

・忘れられない ターニャの「ボルシチ」④

・「ハルオ、私と一緒になって」 知る由もない祖国の状況・未練⑤

・2人に訪れる転機 忘れられない彼女の表情⑥

【CBCテレビ論説室長 大石邦彦】