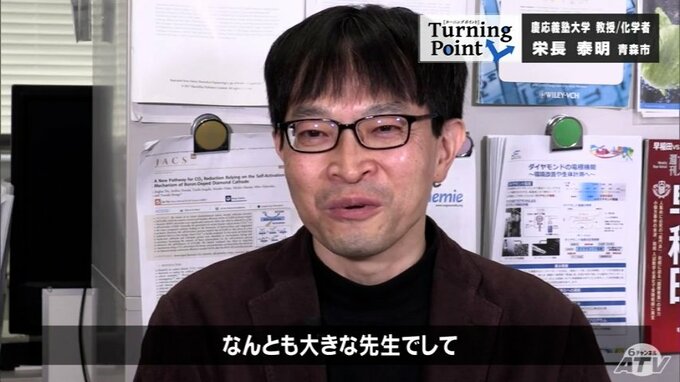

青森県外で活躍する青森県民を紹介するターニングポイント。人生の転機となったその時、どんな決意や思いがあったのでしょうか。今日のストーリーは青森市にゆかりがある慶應義塾大学教授・栄長泰明さん。

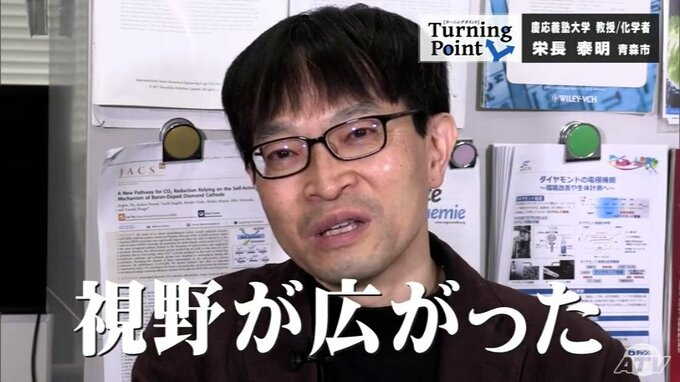

現在は慶應義塾大学で環境改善や医療分野などで活用を目指し、人工ダイヤモンドのような近未来に利用されることが期待される新しい材料の開発研究を行っている。

小学生で大阪から青森へ転校してきた栄長教授。優しい青森の環境が今の彼を作ったという。

栄長さん「やっぱり小学校のときの世界って狭いですから、今考えてもそこでやっぱり青森の環境を得たのは自分にとってものすごく視野が広がったことだと思ってますね」

遊び道具も自分で考え出すほど、もの作りが好きだった。そんな栄長は青森で今後の自分に影響を与える場所と出会う。

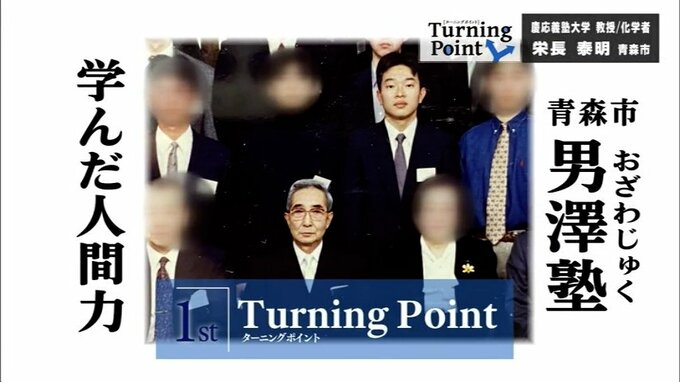

■学んだ人間力 男澤塾

男澤塾は昭和30年開業の青森市の塾。

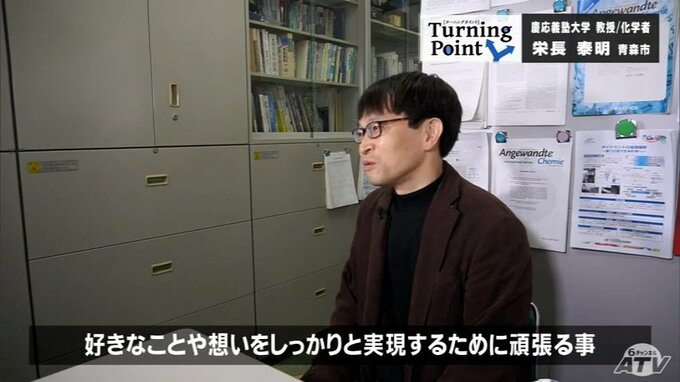

栄長「そこで何を学んだかというと、先輩後輩との繋がり。それから好きなことなり思いをしっかりと実現するために頑張ることっていうのを結構そこで

学んだかなってのが一つあります」

いろんな学びを得る中で公害や大気汚染などの環境問題に興味を持ち始める。

栄長「化学っていうのは物質を扱う学問なので、(実生活に)一番近いっていうところで、化学を突き詰めることが生活に影響のある環境改善に貢献できるようなことになるんじゃないかなっていうことを高校生の時に考えて、化学の道に行こうっていう感じになったかなと思います」

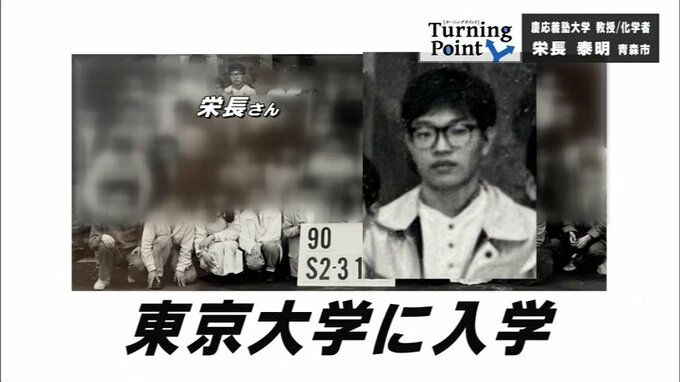

東京大学に進学、まずは基礎を固めるために理学部化学科へ。大学のゼミで環境問題に関するものを選ぼうとするも、くじ引きで基礎科学に。

栄長「実はやってみると面白くて、それはそれで悪くない経験でした。今から考えてもその時代に勉強して得たものは私の一つの財産になっているので、決してそれは悪いことじゃなかったんですけど…そのときは相当落ち込みました。環境問題ができないということで」

大学卒業後、国立研究所などへの就職も考えていたら、憧れの先生のもとで学ぶチャンスが舞い降りた。

■藤嶋先生と現在の道へ

藤嶋昭先生…日本の化学者。初代東京大学特別栄誉教授/光触媒を研究

栄長「(藤嶋先生は)なんとも大きな先生でして。とにかく研究は楽しむんだと、楽しければ良いことが起こるっていうのが本当に染み付いたことだと思います。

光触媒の大家でいらっしゃる藤嶋先生の研究生室に入って、光触媒でクリーンな研究をやるぞと勇んで博士課程に進学しましたが、光触媒面白いやってもいい、やってもいいけれども、この光で磁石になる研究(光を当てると非磁石の状態から磁石の状態へと変化する新種の光スイッチング磁石)。これも今すごく面白い、これからずっと面白くなる。これをやるのはどうかねと言われて」

目的とする研究ではなかったが、理学部で培った基礎知識がそこで発揮され、現在の大学で行っている新たな道へと繋がった。