宮城県の多賀城は今年創建1300年を迎えます。多賀城市の由来となった古代都市「多賀城」とはどんな所だったのでしょうか?

多賀城は、奈良時代の724年に創建され、平安時代にかけて陸奥国を治める国府が置かれました。

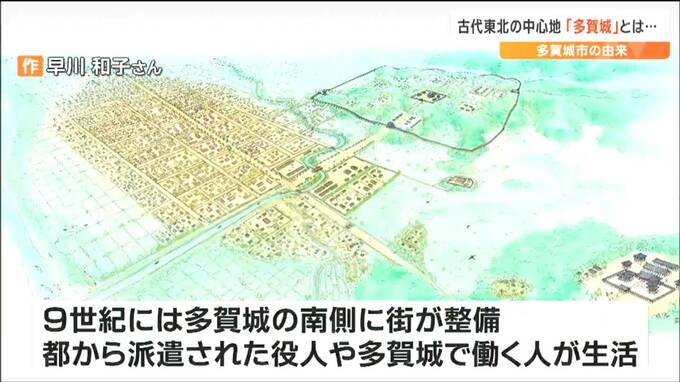

その規模はおよそ900メートル四方で、周囲は塀で囲まれほぼ中央に儀式などを行う政庁があり古代東北の政治、文化、軍事の中心地としての役割を果たしました。

多賀城市教育委員会 丹野修太主査:

「陸奥の国を管理する役所を中心とした行政機関ですとか、政府の政策として、対蝦夷(の本拠地として)置かれていたので、軍事的意味合いのある拠点として多賀城が置かれていました」

9世紀になると多賀城の南側には街が整備され、都から派遣された役人や多賀城で働く人たちが暮らすようになったといいます。

多賀城市教育委員会 丹野修太主査:

「街並みの規模としては東西約2キロ、南北に約1キロくらい。大小様々な道路によって区画されていた街並みが広がっていたことがわかっています」

創建1300年を記念して行われている事業の一つが、多賀城の正面入口にあたる南門の復元です。南門は、高さはおよそ14メートルで、規模や構造から極めて格式が高い門だと推測されています。多賀城市は、復元した南門を来年春頃に公開する予定です。

多賀城では現在、南門の両側にある塀の復元や地形の修復などが行われています。創建1300年を記念した事業では、このほか今年秋に創作オペラや演劇の上演などが予定されています。