今年度から全国の公立中学校で、休日の部活指導を教員から地域や民間の団体に委ねる「地域移行」が始まりました。「部活動」という名で学校が支えてきた子どもたちのスポーツが今、変わろうとしています。

大きな要因とされているのが

(1)進む少子化と

(2)教員の働き方改革です。

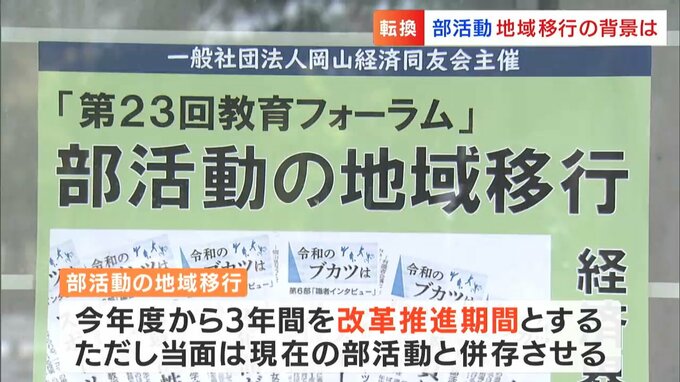

イブニングニュースでは、岡山市で開催された地域移行のフォーラムをご紹介しながら、これからの部活動はどうなっていくのかシリーズで考えていきます。

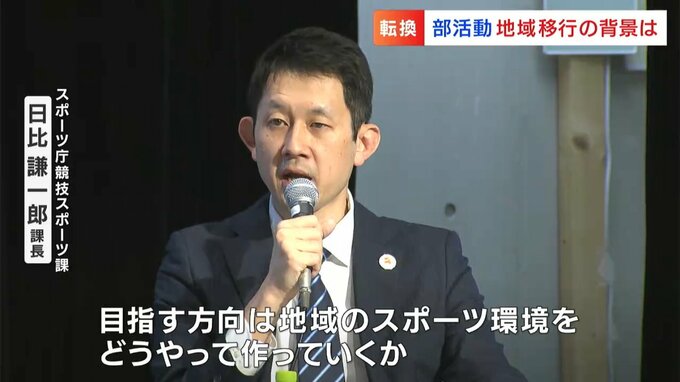

岡山市で開かれた「部活動の地域移行」に関するフォーラム。基調講演に登壇したのは、国の方針策定を担当したスポーツ庁の職員です。地域移行の背景にある部活動の深刻な現状について説明しました。

(スポーツ庁競技スポーツ課 日比謙一郎課長)

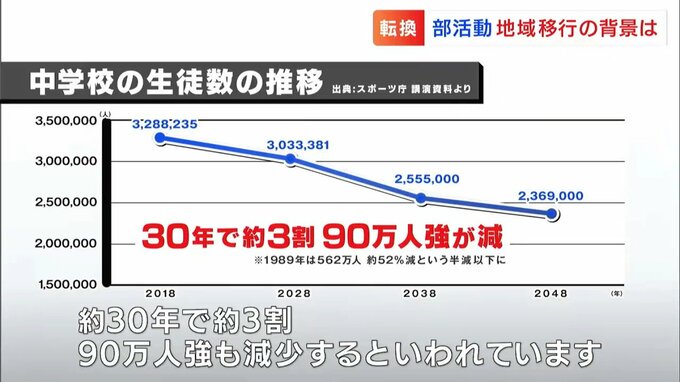

「部活動は中学校、高等学校にございますが、中学生は得に少子化は早く、2018年の時点で328万人いた子どもたちが、約30年で約3割・90万人強が減少すると言われています」

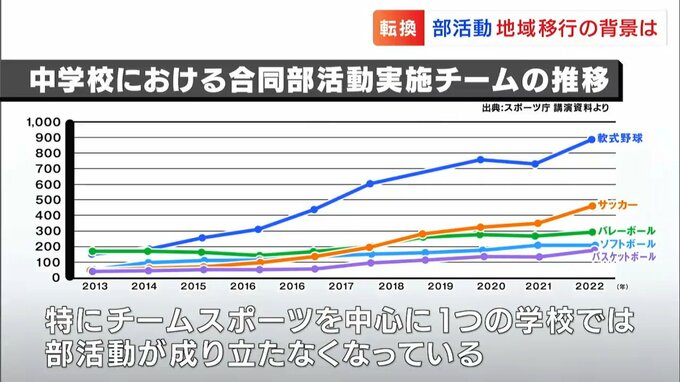

これから30年で中学生が3割減る。もう既に部活動の参加人数は減少の一途をたどっています。

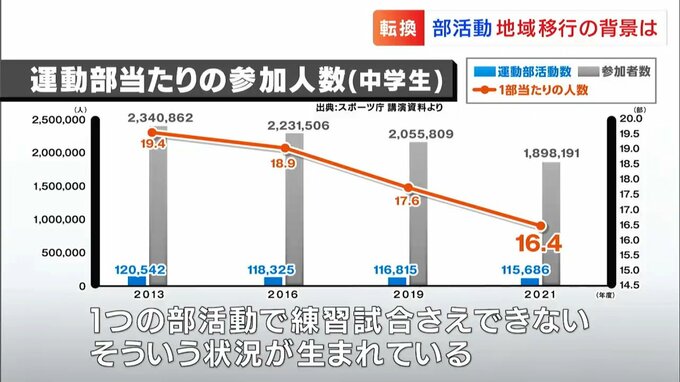

(スポーツ庁競技スポーツ課 日比謙一郎課長)

「1つの運動部あたりの参加人数は、16.4人になっている」

おととしの段階で、1つの運動部あたりの平均参加人数は約16人。

(スポーツ庁競技スポーツ課 日比謙一郎課長)

「野球は9人。サッカーは11人必要でございますので、一つの部活動で練習試合さえできないような、そういう状況が生まれている」

これからますます、単独でチーム競技のできない中学校が増えていきます。

(スポーツ庁競技スポーツ課 日比謙一郎課長)

「特にチームスポーツを中心に、すでに一つの学校では部活動が成り立たなくなっているという状況があり、ここのグラフにありますように軟式野球ですとか、サッカー・バレーボールといった競技を始めとして複数の学校による合同部活動というのが進んでいる」

イブニングニュースでも過去、合同部活動の取り組みを取材してきました。

この春、総社市で休日に始まった合同のバスケットボールチームです。

10キロ以上も離れた、総社中学校と昭和中学校によるチーム。これまで総社中には男子のバスケットボール部員が1人しかいなかったといいます。

(総社中バスケットボール部 河合聡伺さん)

「総社中学校女子のままだと、試合にも出られなかったと思うので、試合にも出させてもらえるし、やっぱり試合は楽しいので」

今後は複数の学校で部活動を行えばいいのか。話はそう単純ではありません。

そもそも、部活動は学校教育の一環として顧問を務める教員らの手によって支えられてきましたが、

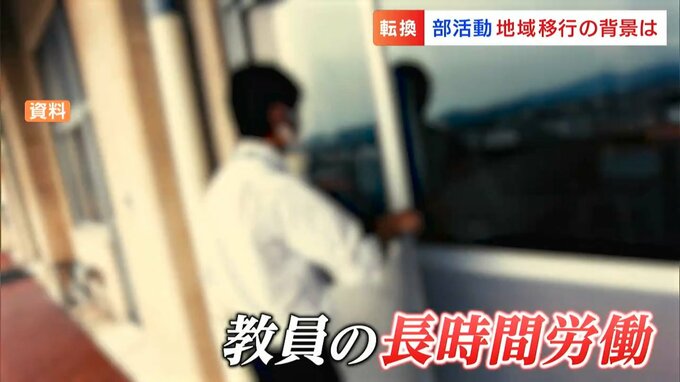

働き方改革が進むなか、教員の長時間労働の一因になっているとの指摘も少なくありません。

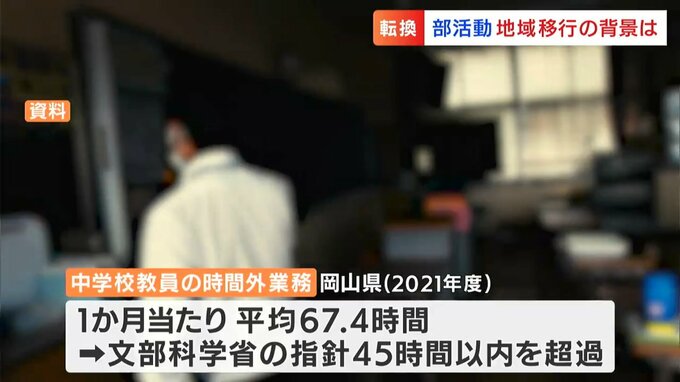

例えば、2021年度岡山県の中学校教員の時間外業務は月に約67時間。

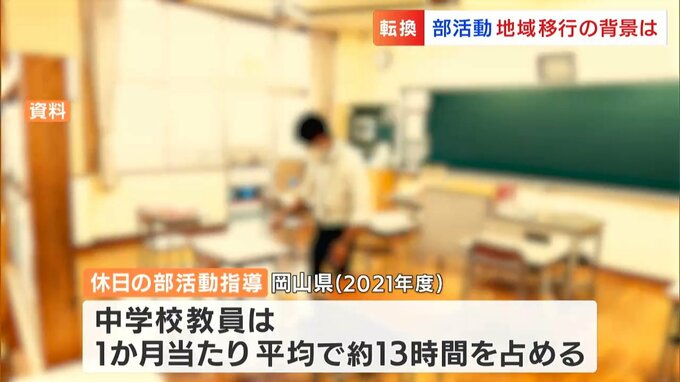

国の指針を超えていて、うち休日の部活動指導は約13時間を占めています。

「提言書がまとまりましたので提出いたします」

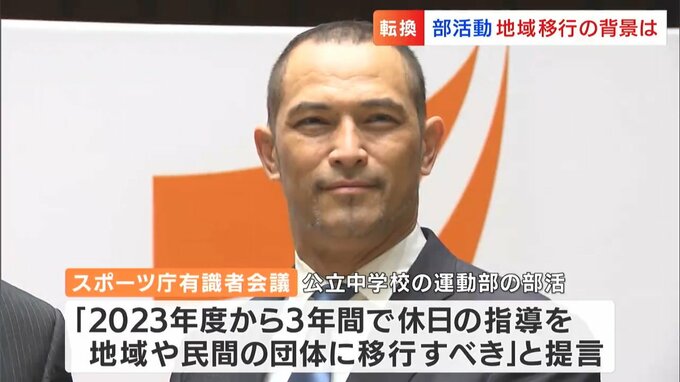

このようななか、昨年スポーツ庁の有識者会議は「2023年度からの3年間で休日の指導を地域や民間の団体などに移行していくべき」と、部活動の地域移行を提言したのです。

「はい。スタート」

総社市では、この春に担当部署を設置。指導者を募り、バスケットボール部では元中学校教諭の指導員らが休日の活動を担っています。

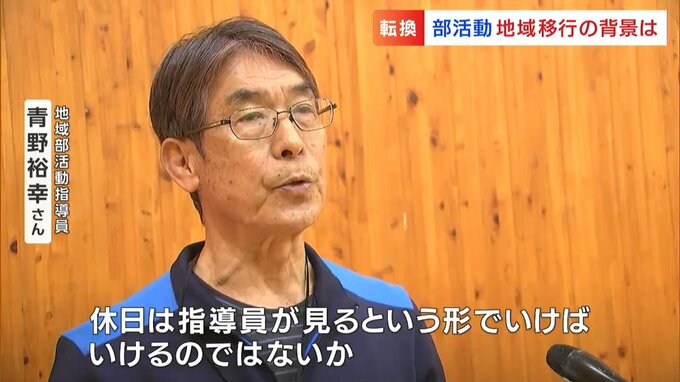

(地域部活動指導員 青野裕幸さん)

「平日は練習メニューだけ伝えておいて、休日は指導員が見るという形でいけば、いけるのではないかと思います」

国の掲げる改革推進期間は3年。当面は現在の部活動を並存させるとしていますが、早期の実現を目指していて将来的な平日の地域移行にも触れています。

(シンポジウムの進行役 岡山大学 高岡敦史准教授)

「政策を進めるスポーツ庁として難しいですよ。部活動が一気に無くなると言いきったら大混乱だということも分かる。そのあたり…」

(スポーツ庁競技スポーツ課 日比謙一郎課長)

「われわれが目指すところは、やはり今のままの学校の部活動は成り立たなくなると」

「これはスピード感は地域によって違うかもしれないけれども、全国全体で少子化は進んでいきますので、その方向は変わらないということからすれば、目指す方向は地域のスポーツ環境をどうやって作っていくか」

学校に頼ってきた子どものスポーツ環境を守れるのか。様々な取り組みが始まっています。

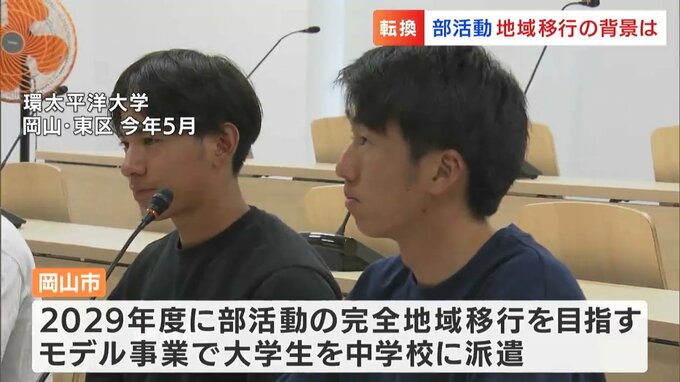

「岡山市は皆さんの若いパワーを必要としています」

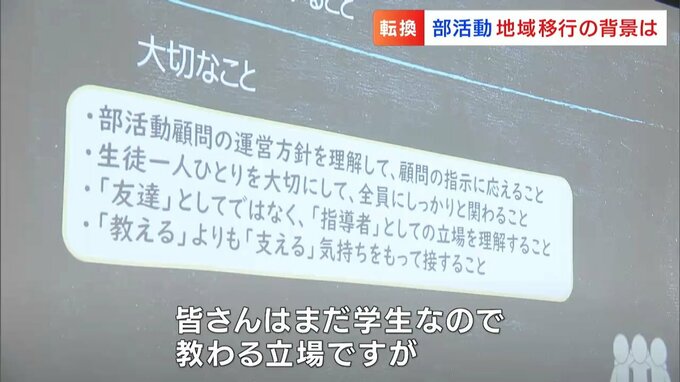

例えば、岡山市では教員に代わる指導者を確保するため今年度から、大学生を派遣するモデル事業をスタートしました。

(岡山市保健体育課 寺尾知浩係長)

「みなさんはまだ学生なので、教わる立場ですが、今度みなさんが行く学校では先生としてみられます。今度は友達ではなくて指導者・先生としての立場を理解して行動してほしい」

総社市では、大学駅伝の監督が代表を務める団体と協定を結びました。独自のカリキュラムを活用し指導員の育成を進めるといいます。

(一般社団法人アスリートキャリアセンター 原晋会長(青山学院大学陸上競技部監督))

「青山学院大学陸上競技部で培った20年間のノウハウをもとに、よりよいクラブ活動、地域移行に向けて、微力ながら努力していきたい」

東京のコンサル会社などと協定を結んだのは三豊市。企業のノウハウを活かし地域移行で必要な資金や人材の調達方法を考えるといいます。

(PwCコンサルティング 宮城隆之上席執行役員)

「人材と資金というところについては、一番の大きな課題だと思っていますので、そのあたりを支援していくというのが我々にできることだと理解しています」

(シンポジウムの進行役 岡山大学 高岡敦史准教授)

「これまで先生方に依存して成立してきたスポーツ・文化活動が大きく変わることになる。スポーツそのもの、地域でのスポーツのあり方、そこでの子どもたちの学びや育て方の捉え直しが必要になってくる」

子どもたちのスポーツ環境はどうあるべきか。それぞれの地域での模索は始まったばかりです。