火災で亡くなった人の多くが 煙による『一酸化炭素中毒』

新潟市で過去5年間に発生した火災の件数をみると、去年の倍以上の34件となった今年の8月が一番多くなっています。

それでは、火事が起きた際に「煙からどう逃げる」べきなのか?

新潟市中央区にある、新潟市消防局の濃煙体験施設にうかがいました。

この濃煙体験施設は、天井までの高さが2.3m、通路の幅は1.7m、距離は10mちょっと。普段なら1分もかからずに通りぬけることができるこの場所で、火災の煙を模擬体験することができます。

【新潟市消防局予防課 笹川大範消防支長】

「思ったよりも視界が悪くなるので、壁をさわりながら…。煙は上へ上へと向かいますので、低い姿勢で進むようにしていただきたい」

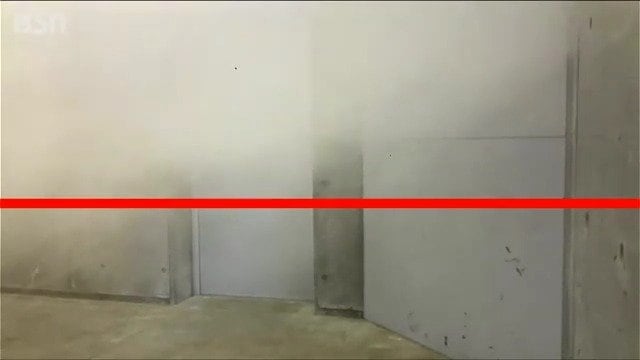

実際の火事では、煙はかなりのスピードで充満しますが、実は「中性帯」と呼ばれるクリアな空気の層と煙の層との“境目”が発生します。

避難のポイントは、姿勢を低くしてこの『中性帯より下を進むこと』だそうです。

【記者レポート】

「少し下の方がクリアになっているのがわかると思うので、壁をさわりながら前に進んでいきたいと思いますて…」

ところが、煙がない時には1分もかからずに通り抜けられるはずの通路でも、煙の中ではおよそ1.5倍かかりました。

さらに、実際の火災の時には電気系統も損傷し、停電することもあります。

停電を想定した避難体験では、電気がついているときよりもさらに視界が悪く、時間も余計にかかりました。

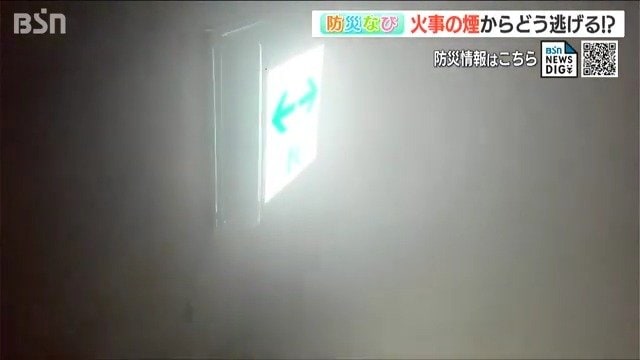

建物によっては誘導灯が設置されている場所もありますので、視界が悪い中でも、こうした誘導灯を頼りながら避難することも有効です。

~『煙の中での避難方法』のまとめ~

(1)煙は上のほうに溜まります。煙の境目(中性帯)よりも下を逃げる。

(2)壁から手を離さない!必ず壁に手を添えて動きましょう。

視界が悪いため、どちらに向かっているのかがわからなくなります。

(3)日頃から自宅などの避難経路は整理整頓しておきましょう。

初めての施設では非常灯や誘導灯の場所を必ず確認しておくこと。

そしてもう一つ大切なことは『火災警報機』です。

火災警報機が鳴ることでより早い避難も可能になるのですが、新潟市消防局によりますと、電池切れなどのために設置したはずの『火災警報機』が、実際に作動しない場合もあるそうです。

火災警報機の設置が義務化されてから12年たちますが、きちんと作動するかどうかは定期的に確認することが重要だということです。

煙の特性や避難方法を知ることで、万が一、火災に遭った場合でも落ち着いた避難をすることができます。