リニア中央新幹線のトンネル工事で大量に発生する残土。

そのうち、基準値を超えた重金属を含む「要対策土(ようたいさくど)」の活用に向けJR東海が検証を進めていて、17日にその様子が公開されました。

飯田下伊那地域の市町村長などおよそ15人が、大鹿村にある残土の仮置き場を視察しました。

トンネル工事で出る残土のうち、カドミウムや水銀、ヒ素など自然由来の重金属が基準値を超えて含まれる「要対策土」。

その活用法を探るため、JR東海は試験的に盛り土や擁壁を作り、重金属が溶け出ないかを検証しています。

これまでの試験で、「要対策土」にマグネシウムなどを混ぜてセメントで固めることで、溶け出る重金属の量は、基準値の100分の1未満から10分の1程度までに抑え込まれているとしています。

JR東海の担当者:

「引き続き公共事業での活用も含め、候補地のあっせんをお願いできればと考えています」

JR東海は、公共事業などで「要対策土」の活用先のあっせんを求めていますが、いまだ手を挙げる自治体はありません。

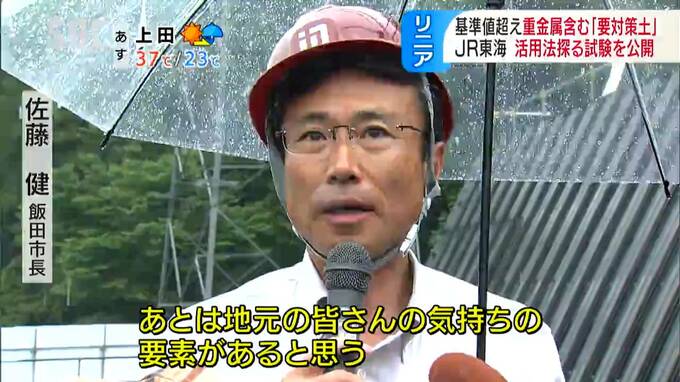

佐藤健飯田市長:

「数値自体は安全性高いので、あとは地元の気持ちもある。間に入る市町村は冷静に説明していく」

「要対策土」は、道路の盛り土などで使われているケースもあるということで、JR東海では、過去の活用事例を参考に、有識者の意見を取り入れながら対策を検討したいとしています。