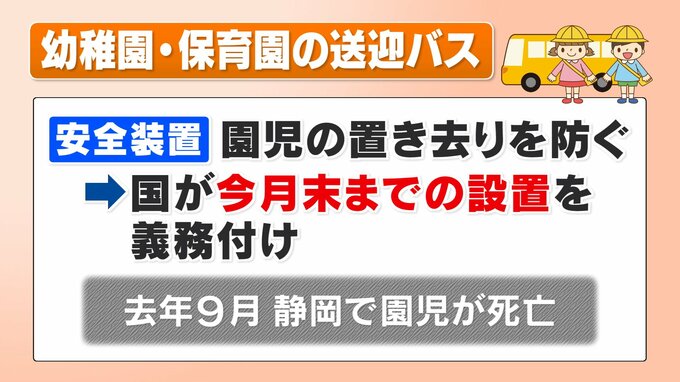

幼稚園や保育園の送迎バスで、園児の置き去りを防ぐための安全装置について、国は6月末までに、安全装置を設置するよう義務付けています。これは、22年に静岡県の認定こども園で置き去りとなった園児が死亡したことを受けたものです。

そこで、福島県が設置状況を調べました。

対象のバスは、385台ありましたが、このうち、5月15日の時点で、設置が完了したのは74台。全体の19%に留まっていることがわかりました。

そして、6月末までに、設置を終える予定も含めると、287台、75%になりますが、残りの25%は、6月末までの設置が難しいということもわかりました。

なぜ、設置が難しいのか。そして、その場合は、どう対策をとるのか。幼稚園の現場を取材しました。

郡山市にあるたから幼稚園。安全装置の義務化を受け、6月末までの設置を試みました。ところが…。

たから幼稚園・佐久間利則副園長「発注はしたのですが、品物が届かない状態で入荷待ちです。」

4月上旬に必要な3台分の安全装置の注文はしたものの、品薄で届いてない状況です。安全装置は現在、全国的で注文が集中していて、入手する見通しが立っていません。

一方で、この幼稚園では、「安全装置がなくても事故を起こさない」態勢を整えているといいます。

保育士はバスに乗る園児を確実に把握するため、一人ひとりを点呼したうえで、乗り降りする際には、登園する子どもの名前などが書かれたカードでチェックします。また、全員降りた後には、子どもたちがバスに残っていないか、目で確認します。

安部遼アナウンサー「事故を防ぐために運転手の方もイスを消毒しながら園児がいないかどうかを改めて確認します。」

確認には運転手も加わり、確認した時間などをリストに記入して、子どもの状況を共有できるようにしています。

この幼稚園では8月末ごろまでに、安全装置を設置したいとしていますが、引き続き、人の目による対策も続けていくことにしています。

たから幼稚園・佐久間利則副園長「絶対事故があってはならないという緊張感を持ってやっているつもりです。機械は我々がやっているものの補充というか、補填でしかないというふうに考えていますので、我々のマンパワーで乗り切っていく。」

事故を防ぐためには、安全装置に加え、子どもを見る大人の目が何より重要です。