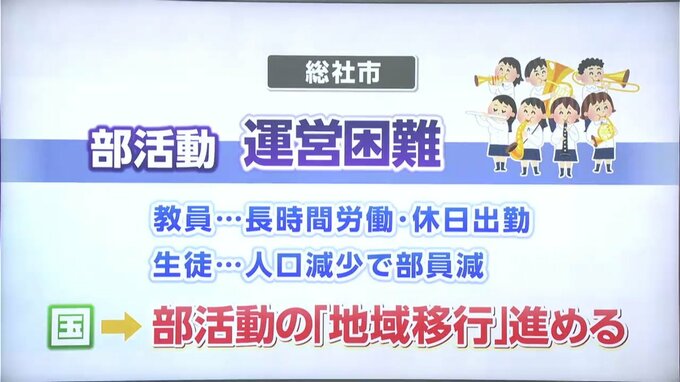

「少子化」「教員の働き方改革」で変わる部活動

先週の土日(13日、14日)に岡山県総社市で、2つの中学校による「合同部活動」が始まりました。指導を行うのは、「外部から招いた指導員」です。

いま学校では、「少子化」や「教員の働き方改革」で『合同部活動』や『地域部活動指導員』と呼ばれる外部人材による指導が本格化しています。部活動はどう変わりつつあるのか。現場を取材しました。

5月13日、総社中学校で「合同部活動」の開始式が行われました。肩を並べて座るのは、総社中学校から10キロ以上離れた昭和中学校の生徒たちです。また体育館には、休日の部活動を担当する「地域部活動指導員」も招かれました。

(総社中学校 荒木咲弥さん)

「充実した活動ができるよう、市をあげてご支援してくださったり、『地域部活動指導員』の方が指導に来られるようにしてくださったりと、ご尽力くださり本当にありがとうございます」

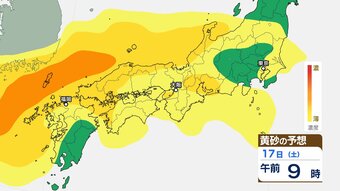

今、地域によっては部活動の存続が難しいため、国は部活動を「学校単位」から「地域単位」の取組へと移行する、いわゆる「地域移行」を進めています。

(片岡聡一総社市長)

「違う中学校なんだけども、仲良くチームワークよく、これからさらに進めていく新しいスタイルを求めていきたい」

新たな形「合同部活動」「地域部活動指導員」とは?

【スタジオ解説】

総社市では、おととい(13日)からこの「別々の学校の生徒が一緒に活動する合同部活動」と「地元の住民らが休日の部活動を指導する地域部活動指導員」をスタートさせました。

背景には、人口減少の進展で「従来と同様の運営体制では部活動の維持が難しくなっている」という現状があります。

この現状を改善しようと、国は「部活動を学校単位から地域単位へと移行しよう」としているんです。これらの取り組みの当事者である「生徒」「教諭」「指導員」はどう感じているのか、話を聞いてみました。