100年に一度の変革期を迎えている県都長崎市。被爆地としての役割も大きく問われた年となりました。

■100年に一度の再開発

2022年、推計人口が40万人を割りこんだ長崎市。人が減っても暮らしやすく魅力と活力にあふれる町を目指すー。『100年に一度の再開発』が次々と姿を現した年となりました。

「長崎街道かもめ市場グランドオープンです」

JR長崎駅、高架下に新たな賑わい。

「出発!」

交流人口の増加に期待がかかる西九州新幹線の開業。

郊外には全天候型の遊び場「あぐりドーム」がオープンし、市が掲げる『若い世代に選ばれるまち』作りも形となって現れてきました。

新大工町には、8年前に閉店した長崎玉屋跡地に、新たなランドマークともなる“複合施設”がオープン。

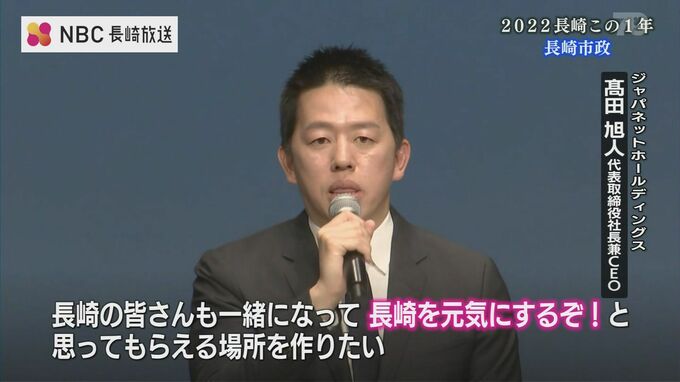

幸町では、ジャパネットホールディングスが手掛ける“プロジェクト”も工事が始動し、サッカースタジアムの名前が『ピーススタジアム』となることが発表されました。

ジャパネットホールディングス 高田 旭人 代表取締役社長 兼 CEO:

「長崎の皆さんと一緒になって、長崎を元気にするぞと思ってもらえるような場所を作りたい」

■ 年明け1月4日、長崎市は新しい庁舎へ──

4期16年に渡って舵取りを務めた田上富久市長は、来年4月の任期満了を持って退任の意向です。

63年前に前の庁舎の火災を受けて建てられ市民と苦楽を共にしてきた桜町庁舎。

跡地には“文化芸術ホール”が4年後の完成を目指し建設される予定です。

■ 被爆77年世界では──核情勢と平和行政

ことしの漢字は“戦” ──突然の開戦でした。

2月24日、ロシアが隣国ウクライナへの侵攻を開始、プーチン大統領は広島長崎にアメリカが原爆を落としたことも引き合いに出し自国を守る手段として核兵器使用の可能性を示し続けています。

核兵器とその抑止力への依存を高める国々。

米・オースティン国防長官:

「米国の核兵器の基本的な役割は、米国、同盟国、パートナーに対する核攻撃を抑止することである」

冷戦以来の危機と言われる中、ことしは核兵器を巡る『2つ』の重要な会議が開かれました。

ウィーンで開催核兵器を全面的に禁止する初の規約 ── 核兵器禁止条約。

その第一回 締約国会議には、日本政府が条約に背を向ける中、被爆者や市長らが渡航し、NGOとして反核を訴えました。

田上長崎市長:

「私は核兵器廃絶という最終目標を達成することができると信じています」

被爆者・木戸 季市さん:

「広島も長崎も町全体がこうなったわけ」

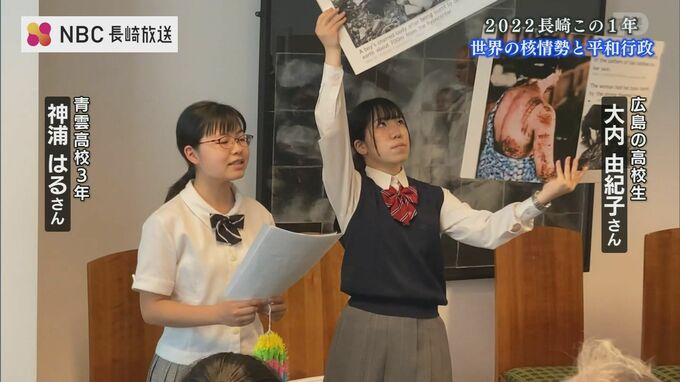

会議前後の催しには被爆者に代わって訴える若者達の姿も。

2か月後、核保有国も参加しアメリカで開かれた核拡散防止条約・再検討会議には岸田総理が歴代総理として初めて出席しました。

岸田総理:「長崎を最後の被爆地にしなければならない」

しかし岸田総理は今月、これまで持たないとしてきた『反撃能力』の保有を明記した安保関連3文書を閣議決定。

防衛費を今後5年で1.5倍以上の43兆円程度にまで増額する方針を打ち出しました。

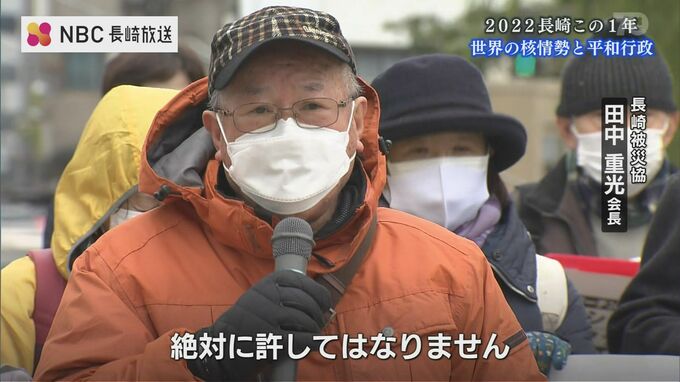

被災協・田中重光 会長:「絶対に許してはなりません」

防衛力の増強は軍拡競争を招きかねません。もう2度と戦争をしないために記憶を語り継がなければなりません。

温もりのある絵で反核・平和を訴えました。

被爆漫画家 西山進さん:

「原爆でこういう姿になって着てるものはボロボロになって…」

──10月6日逝去 享年94

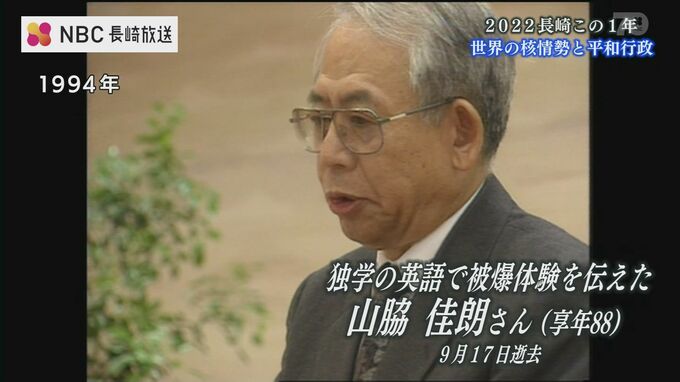

山脇 佳朗さん:

「めらめら足首をなめる様にうごいている火を見ると、さすがの私達もわんぱくな私達でしたけど、涙が止まりませんでした」

山脇佳朗さん。父の遺体を見捨てたと、自分を責めました。

定年後、独学で英語で習得し体験を世界に伝えました。

──9月17日逝去 享年88

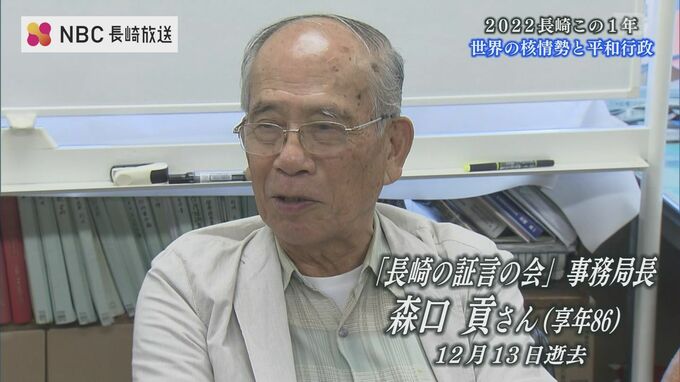

「長崎の証言の会」事務局長 森口 貢さん:

「本当に怖い。私にとってはあの核兵器の凄まじさを唯一証言がそのことを証明している」

──12月13日逝去 享年86

被爆者5団体のひとつ「友愛会」が高齢化などを理由に解散。

被爆地の是正・拡大を柱に発足しながらも、訴えが届かないままの解散となりました。

長崎県被爆者手帳友愛会 浜田 真治副会長:

「今、被爆体験者がまだいっぱいおられます。身を切られる様な思いが致します」

歌『もう2度と作らないで私達被爆者を』

川野 浩一さん:

「被爆体験者は名実ともに被爆者です」

広島で被爆者認定の拡大が大きく前進した今年、長崎の被爆体験者の救済にも期待が高まりました。しかし…

岸田総理:

「被爆体験者事業にがんの一部を追加することを至急検討したい」

被爆体験者 濱田 武男さん:「誰が喜びますか」

被爆体験者 山内 武さん:

「国の方に持って行ってるのそれを見たのかと思いますよ」

黒い雨が降った証拠がないなどとする国に対し、県は専門家の報告書で反論。回答待ちの状態です。

係争中の裁判も来年には判決が言い渡される見込みで、78年を経た被爆体験者の救済実現が待たれます。