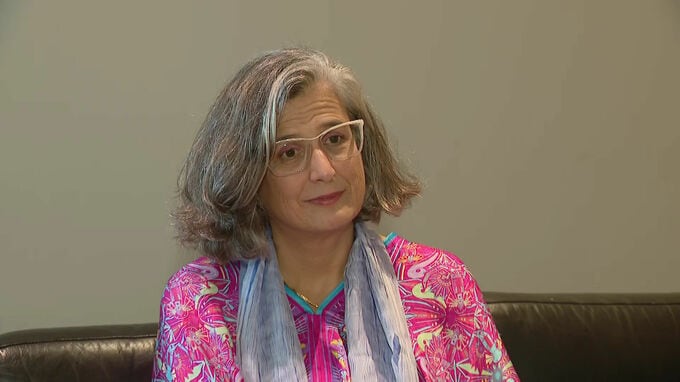

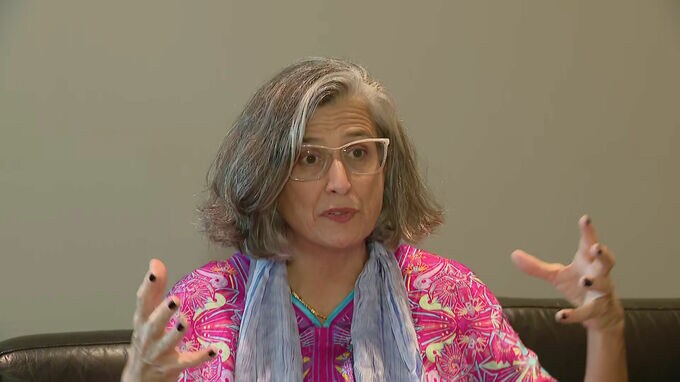

来日中の、アナクラウディア・ロスバッハ「国連ハビタット」事務局長が、RKB毎日放送の単独インタビューに応じ、途上国や紛争国における住環境の現状と、改善に取り組む意義などを語った。

Q.国連ハビタットは、都市や住環境の改善に取り組んできました。今後は原点に立ち返り、さらに重点的に取り組むことを掲げています。世界の人々が置かれている現状を教えてください。

国連ハビタット アナクラウディア・ロスバッハ事務局長

「住宅は健康の源であり、経済的機会へのアクセスに必要最低限のものです。仕事を見つけたり、自分のビジネスを始めたりするためには住居が必要です。しかし現在、世界では約10億人の人々がスラムやインフォーマル居住区といわれる所有権の明確でない土地に仮住まいのような状態で日々の生活を送っています。その住環境は人が暮らすのに適したものではありません。また、3億人の人々は路上生活を強いられています。さらに今、気候変動や紛争によって住居を失う人々も増加しています。若者をはじめ多くの人々が家を購入したり借りたりすることが難しくなっています。これは単なる住宅不足の問題ではなく、住宅が手の届かない価格になっていることも深刻な問題なのです。」

Q.アジアやアフリカでは、不適切な廃棄部処理が都市環境や住環境の悪化をもたらしています。国連ハビタットでは、「福岡方式」と呼ばれる福岡発の衛生的なごみの埋め立て技術を途上国に広めてきました。これまでに20か国以上で採用されています。廃棄物処理の技術は世界にたくさんありますが、なぜ福岡方式が途上国でこれだけ広がり、アフリカの人々が望むのでしょうか。

国連ハビタット アナクラウディア・ロスバッハ事務局長

「国連ハビタットではアフリカの多くの国の都市で福岡方式を用いて支援を行っています。アフリカの様々な都市の異なる状況に対しても適応できる効果が高いということだと思います。それぞれの場所で地元で入手可能な材料を使うことができます。どこの国でも都市化が進んで人口が増えていますが、それにインフラの整備が追いついていません。その中でも、効果的な結果を出しているというところが求められる理由だと思います。加えて低予算でできるということ、そして1か所にそれを投入すれば他の都市がそこから学ぶことができる、知識の共有ができるというところも強みではないかと思います。」