中学校の部活動を“地域クラブ”へと変えるために、地域で重要なことを探ります。

過渡期を迎える『部活動の地域展開』

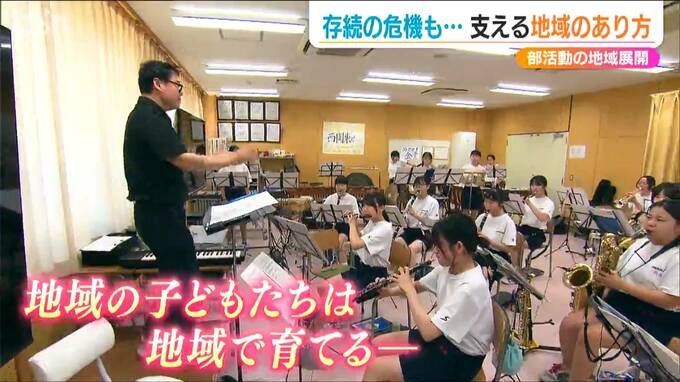

50年以上の歴史がある、岩室中学校の吹奏楽部(新潟市西蒲区)。

夏休み中も、およそ30人の部員が県大会に向けた練習に励んでいました。

吹奏楽部で3年前から顧問を務めている教諭の宮下秀樹さんは、赴任当時から『部活動の地域展開』という“不安”に悩まされていました。

指導者が見つからず、一時は存続の危機に瀕していたと言います。

【新潟市立岩室中学校 吹奏楽部顧問 宮下秀樹 教諭】

「果たして本当にできるのかなって思いましたし、私を含めて全国の音楽教員も同じように思ったと思います」

急激な少子化や教員の働き方改革を背景に、中学校の部活動を地域のスポーツクラブや文化芸術団体などが担うことを国は目指しています。

これまで『地域移行』と呼ばれていましたが、地域クラブ活動のあり方をより的確に表すために『地域展開』と呼称が変更されました。

国の有識者会議では、2031年度までに休日は原則すべての部活動において地域展開の実現を目指すとし、平日もさらなる改革を進めていくことを目指す、という提言を2025年の5月にとりまとめています。

ただ、運動系の部活などと比べ、吹奏楽部の地域展開はより難しいと宮下さんは話します。

「楽器がありますし場所も必要なので、地域でやるって言ってもやる場所がまずどこにあるのかって…。あと、指導者ですよね。吹奏楽を教えられる人ってそんなに多くはないと思う」

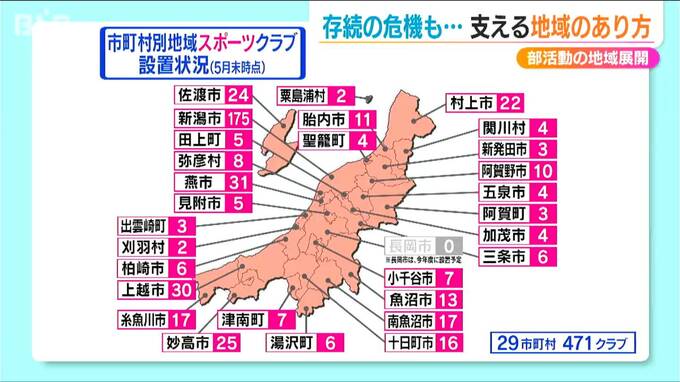

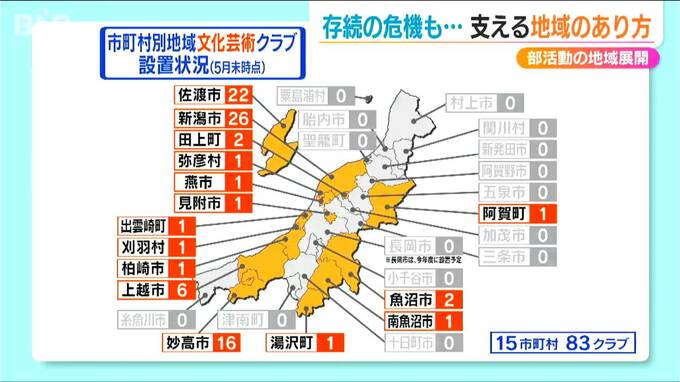

新潟県内の全30市町村にどれくらい地域クラブが設置されているかを県が2025年5月末までにまとめた資料によりますと、“スポーツクラブ”は29市町村で471クラブが設置され、残り1市町村も今年度に設置予定てあるのに対し、吹奏楽部や合唱クラブなどが含まれる“文化芸術クラブ”は15市町村で83クラブに留まっています。

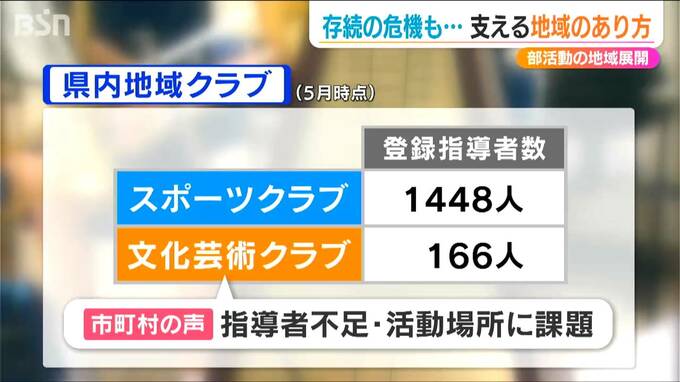

また地域クラブに登録している指導者の数は、スポーツクラブが1448人であるのに対し文化芸術クラブは166人。スポーツと文化芸術ではクラブの活動内容や種目数に違いがあるため一概には比べられませんが、「文化芸術クラブには指導者不足や活動場所の確保に課題がある」という声が市町村から上がっている、と新潟県の担当者は話しています。

宮下さんもおよそ2年間、指導者探しに奔走しました。

「もう指導者が見つからなくて、そのまま部活がなくなるか潰れるか、って思ってましたね。自分がいるうちは何とかなるかもしれないけど、自分がいずれ異動した後にはもうなくなるのかなって…」

部員はここで楽器を演奏したくて入って来る生徒ばかり。

でも、岩室で子どもたちが吹奏楽をできる場所がなくなるかもしれない…。

【1年生】

「体験したらめっちゃなんかかっこいいなやってみたいなって思って入りました」

「もう楽しいです」

【3年生】

「吹奏楽できるかどうか不安だったし、後輩が音楽好きで入っているのに、続けられるのかなってちょっと不安でした」

【新潟市立岩室中学校 吹奏楽部顧問 宮下秀樹 教諭】

「“なくしたくない”って思いがまず第一にあったんですよね」

「できないことを見つけていくんじゃなくって、『どういうふうにしたらやっていけるか、どうやったらできるか』っていうことを考えていきました」

指導者について宮下さんは、保護者や地域住民による学校運営協議会(CS)に相談。

そこで名前が上がったのが、地域の児童館の館長で吹奏楽の経験もある川邊素子さんでした。

【新潟市岩室地域児童館 川邊素子館長】

「指導者は無理って思いました。もう、正直…」

当初難色を示した川邊さんですが、指導者という視点ではなく『子どもの居場所づくり』という視点で考え、2024年10月ごろに引き受けることにしました。

「子供たちのことを考えると、指導できるかどうかよりもまずは“場を整え続ける必要”があるんだろうなって」

「児童館の仕事って、子供の居場所を作ったりとか、地域の子育て環境や、健全育成とかっていわれてますけど、『地域クラブ』も“その1つ”だよなっていうのが、すごく決め手になりました」

川邊さんの運営・指導のもとで4月から週4日、平日の部活動後に活動を始めた地域クラブ。地域の夏祭りでは、顧問の宮下さんから川邊さんへ『指揮棒の伝達式』も行われました。

9月からは休日の活動も始める予定です。

部活動のかたちの変化を、生徒たちも前向きに受け止めているようです。

【1年生】

「教える人が増えて、地域の人に支えられているなって感じがします」

「川邊さんはメッチャ面白くて、なんでも教えてくれる先生って感じです」

【3年生】

「最初はすごく不安だったし、どういうふうになるんだろうとか思っていたんですけど、地域の人も優しいしみんなすごく協力的にいろいろやってくれて、みんな笑顔で先輩とか後輩とか関係なく楽しくできているので、めちゃ楽しいです」

8月、岩室中吹奏楽部は県大会で金賞を受賞。

初めての西関東大会出場を決めました。

ところが、その大会出場に関する新たな“課題”が…。

これまでの“部活動”では大会へのバス代や楽器のメンテナンス費の一部などを、2024年度は年間およそ27万円を学校側が負担していました。

しかしこれからは、保護者の負担(地域クラブの会費)で賄わなければなりません。

さらに今後は指導者も増やしたいとも考えていますが、その“謝金”も課題です。

【新潟市岩室地域児童館 川邊素子館長】

「何より一番大きいのが、やっぱり専門的な指導を行ってくださる方々に謝礼を用意していかなければならないという点で、“完全に”地域移行した2026年度以降に関しては、そこは絶対解決していかないといけない課題だなと思ってます」

川邊さん自身は現在、ボランティアのようなかたちで引き受けていますが、この1年間でどのくらいのお金がかかるかを見定め、市の補助金制度も利用したうえで、今後の“クラブ会費”について検討していくとしています。

一方で、もうひとつの課題だった“活動場所”については学校側が提供することになりました。

【岩室中学校 小塚忠昭校長】

「学校としてできるのは、場所と時間を提供すること。楽器を保管する場所や練習する場所はやはり、なかなかないですよね。なので、その中で子供たちが活動できるのであれば、ぜひ協力させてもらいたいという思いです」

岩室中学校校区では学校や地域が協力しながら、ようやく地域クラブ運営の道筋がつきましたが、今後は地域の意識の変化も重要だと、川邊さんは話しています。

「これまでは、学校が部活をやってくれて当たり前だったし、そこに先生に払う講師料などがあったわけでもなく、ある程度専門的なことも教えてもらえて“当然”みたいな感じでいた」

「むしろ今後は、私たち地域側が意識を変えて『協力していく』という体制を作らないといけない…」

地域それぞれにの課題から、部活動の『地域展開』がスムーズに行かないケースもありそうですが、学校や保護者だけではなく『地域の子どもたちは地域で育てる』という意識の広がりこそが、子どもの活動場所を狭めないための第一歩となりそうです。