岩手県大船渡市で発生した大規模な山林火災。現在も消火活動が続いています。そしてこの火災で、男性1人の遺体が発見されました。

山林火災、なぜ相次ぐ? 専門家「この時期の太平洋側は…」

小林由未子キャスター:

岩手県大船渡市で発生している山林火災についてです。

26日の午後1時ごろ発生した火災で、600ヘクタール以上、84棟が焼失してしまいました。また、住宅などにも被害が出て、男性1人の遺体が発見されています。873世帯2114人に対する避難指示も継続中ということです。

大船渡市では、1週間で3件の山林火災が発生しています。

19日には三陸町の綾里地区で、約324ヘクタールが焼ける山林火災が発生しました。25日に鎮圧されましたが、1週間ほど時間がかかったということです。

西側では、25日に陸前高田市の小友町から火が出て、大船渡市の末崎町に広がりました。約8ヘクタールが焼け、26日に鎮圧したということです。

市民防災研究所の坂口隆夫理事は「この時期の太平洋側は、湿度が低く乾燥しているため、山林火災が起きやすい」と話します。大船渡市も、10日連続で乾燥注意報が発表されていました。

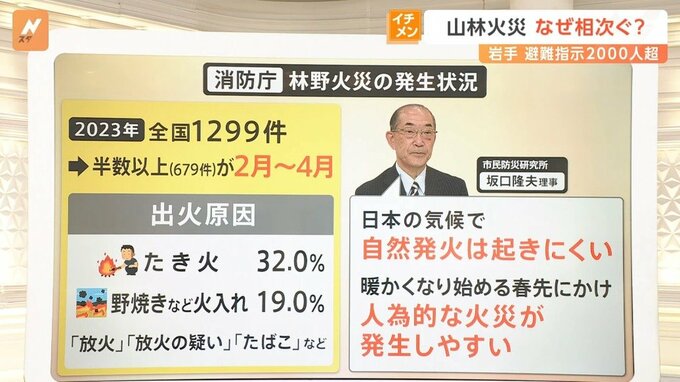

また、山林火災を含む林野火災の発生状況について、消防庁は次のように発表しています。

●2023年…全国で1299件報告

→半数以上(679件)が2月~4月に発生

<出火原因>

●たき火…32.0%

●野焼きなどの火入れ…19%

●ほか「放火」「放火の疑い」「タバコ」など

坂口さんいわく「日本の気候で自然発火は起きにくい。暖かくなり始める春先にかけ、人為的な火災が発生しやすい」とのことです。