寒さの厳しい冬の災害現場での医療に求められるものとは?

全国から集まった医療従事者が冬の災害への備えを学ぶ研修会が12日、岩手県八幡平市で行われました。

この研修会は、寒さの厳しい冬に大規模な災害が発生した際に必要とされる医療の提供体制を整える技術を養おうと岩手医科大学が行ったものです。

参加したのは東京や神奈川、広島など全国から集まった13人の医療従事者です。

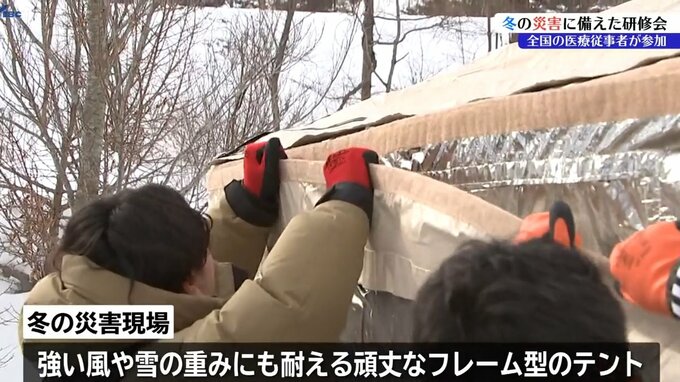

参加者が初めに体験したのは、テントの設営です。

災害現場では素早く設営できる空気で膨らむエアーテントが主流ですが、冬の災害現場では強い風や雪の重みにも耐える頑丈なフレーム型のテントを活用します。

またこのテントには、冬の設営に適した特徴がもう一つあります。

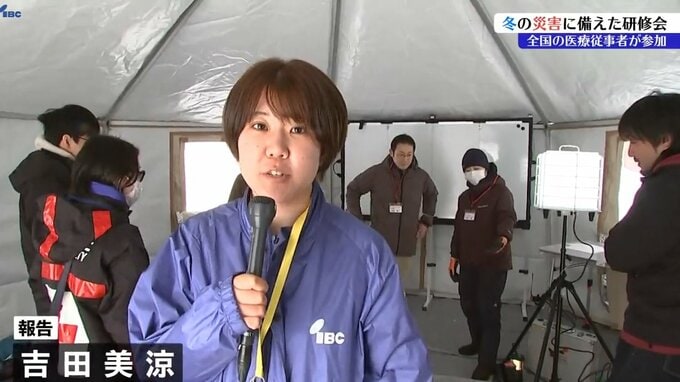

(吉田記者リポート)

「こちらのテント、壁が二重構造になっていて、保温性に優れています。寒冷地での災害でも一定の温度を保つことができます」

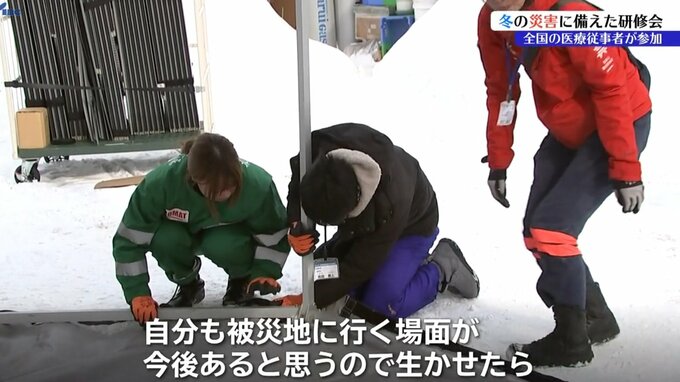

参加者の一人、岩手医科大学附属病院の研修医・柏木杏奈さんは災害現場での医療に関心を持ち、岩手での勤務を選びました。

(柏木杏奈さん)

「出身は広島で大学は長崎だが、災害を勉強したいと思い、東日本大震災の被災地である岩手にやってきた経緯がある。自分も被災地に行く場面が今後あると思うので生かせたら」

冬の災害現場で最も必要なのが、救助した人の体温の低下を防ぐことです。

12日は参加者が、寝袋やブルーシートを使って体を温める方法を学んでいました。

2011年の東日本大震災が発生したのも東北ではまだ寒さの厳しい3月でした。

(岩手医科大学医学部 藤原弘之助教)

「災害が冬に起こらないとも限らない。東日本大震災の教訓を伝える責務もある。有意義に感じていただいていることにうれしく思う」

岩手の寒さを実感しながら冬に災害が発生した際の心得を学んだ参加者たち。

学んだ経験は全国各地の災害の現場で生かされます。